M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

2025年4月21日更新業種別M&A

解体工事業界のM&A・事業承継の動向!M&Aの流れ・注意点・事例も紹介

解体工事業のM&Aは、事業承継を目的に行う事例が増加中です。しかし、M&Aの実施には専門的な知識が求められるうえ、売り手側は売却相場を知っておく必要もあります。解体工事業のM&A・事業承継の事例を交え、メリットや売却相場を紹介します。

目次

解体工事業について

まずは、解体工事の定義や業界の現状など、基本的な内容を説明します。

解体工事業の定義

解体工事とは、端的にいうと「建築物を取り壊す工事」のことです。解体工事は、2016年6月1日に建設業法の「とび・土木工事」から「解体工事業」として独立、3年後の2019年6月1日以降は解体工事業の許認可が必要となりました。

解体工事は単純作業だというイメージもありますが、建築物の解体は危険を伴うため「解体工事事業登録」と呼ばれる資格が必要です。

また、解体工事は専門性が高いうえさまざまな手法があるため、工事内容によってコストや要する時間が変わってきます。

解体工事会社には、効率的かつリーズナブルな手法を選択できることが求められるだけでなく、依頼者の事情や周辺への影響などを考慮することも不可欠です。

解体工事業の市場規模

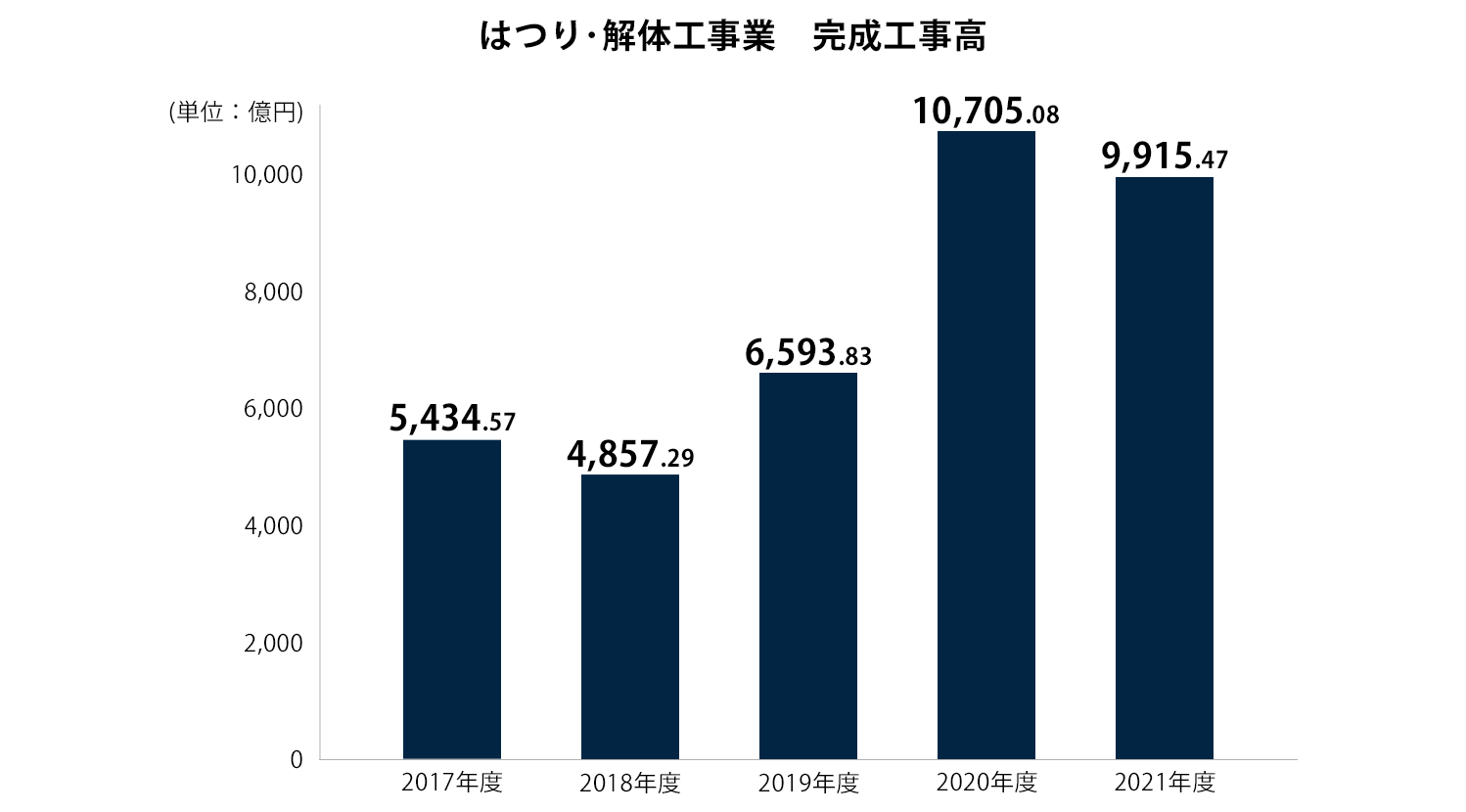

e-stat 「建設工事施工統計調査」のデータを元に作成

出典:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600130&tstat=000001015...

年度によって増減があるものの、解体工事業(はつり・解体工事業)の完成工事高は、おおむね上昇傾向にあります。国土交通省「建設工事施工統計調査」によれば、2023年度のはつり・解体工事業における完成工事高は1兆1,365億3,370万円でした。

参考:国土交通省「建設工事施工統計調査」e-start

解体工事業界の現状

解体工事業界の現状には、以下のような特徴がみられます。

老朽化した建物の解体による需要

1950年~1970年代の「高度成長期」と呼ばれた時代は、インフラや多くのビル・施設などが建設されました。近年はその多くで老朽化が進み、修繕や建て替えが必要な状態となっています。

また、1970年~2000年代には木造住宅が多く建設されましたが、これらは築年数が40~50年となり解体のタイミングである住宅が多いです。

このような背景により、解体工事業の需要は高くなっており、今後も継続・増加した受注が見込まれています。

参考:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」

参考:国土交通省 「建築物ストック統計の公表について」

自然災害による需要

2011年に起こった東日本大震災の復興特需で、2012年度は解体工事の需要が急増しました。また2016年の熊本大地震や2018年の全国的な豪雨災害などの建て替え需要が増えたなどもあり、近年は自然災害対策に伴う解体工事の受注件数が増加しています。

参考:国土交通省 「建築物ストック統計の公表について」

空き家率の上昇

少子高齢化の加速によって日本の人口は減少し続けており、その影響で全国的に空き家率が高くなっています。空き家率は地域によって大きな差があり、総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果 」によれば、空き家率が最も高いのは徳島県の21.3%です。

以降、和歌山県の21.2%と続いています。老朽化が進んだ空き家などは利用者(買い手)がみつからないケースも多く、売却・転用を目的に更地化する需要が広く存在しています。

空き家が放置され続ければ衛生環境や美観を損ねるだけでなく、犯罪利用される恐れもあるため、国や自治体は対策を進めている状況です。そのような背景により、空き家解体工事の需要は今後も継続していくと考えられます。

参考:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果 」

解体工事業の構造

解体工事業のほとんどは中小零細企業や個人事業主であり、専業ではなく兼業で事業を手掛けているケースも多いです。解体工事業はゼネコンを頂点とする多重下請構造の末に存在するため、受注単価が上がりにくかったり工期などでしわ寄せを受けやすかったりする業種でもあります。

クラッソーネ社が提携する解体工事会社101社を対象に行った実態調査によれば、解体工事会社で大きな課題となっているのは「職人不足」と「産廃処理場不足」とあることがわかりました。

人材で特に不足しているのは職人ですが、外国人実習生の活用はあまり進んでおらず、少人数経営の解体工事会社では経営者自身が営業や現地調査、見積もり作成、近隣トラブルの対応まで非常に多くの業務を行っている実態もあきらかになっています。

日々の業務をこなすのに時間が割かれてしまい、法改正に伴う「アスベスト対応」への課題意識は高いとは言えず、中長期的な経営課題への着手が進んでいないのが実情です。

また、現在は産業廃棄物の海外輸出が制限されており、国内での処理は必要性が高くなっているものの、近年は自然災害が増加したこともあり、産廃処理場不足はより深刻になることが懸念されています。

こうした人材不足や産業廃棄物処理場の不足は、受注に対して工事を受けきれないケースや多重下請け構造で利益がでないために対応が難しいケースなどを招く要因となっているのが業界の現状です。

参考:PR TIMES掲載 株式会社クラッソーネ【解体工事会社の経営実態調査】解体業界の二大課題は「産廃処理場不足」と「職人不足」

解体工事業のM&A・事業承継動向

本章では、解体工事業を対象とするM&A・事業承継に見られる動向として、代表的な3つをピックアップし解説します。

業界ニーズの高まりによるM&A件数の増加

解体工事業界では、中長期的にみた場合の成長性が高いことに加えて、昨今は団塊世代の大量退職・若手人材不足による人材確保が必要であり、M&A件数が増えています。

また、近年は解体技術の進化や解体工事の低価格化がみられ、将来的な動向次第では技術取得目的や事業効率化を目的とするM&Aの増加も見込まれます。

関連・周辺分野からのM&A・買収が活況

近年、建設業界内では、関連事業者による解体工事業に対するM&Aの買収事例が目立っている状況です。

もともと解体工事では廃棄物処理が必須であることから、廃棄物処理業を手掛ける企業が解体工事業を買収するケースも増えています。

元請けから下請け会社に対するM&Aも目立つ

昨今は発注額の低価格化が生じており、建設事業の元請けであるゼネコンが下請けの解体工事会社をM&Aによって買収するケースが増えています。

このように解体工事業界では、元請けが下請けの企業を買収することで、事業の効率化を図る事例も目立っている状況です。

解体工事業のM&A・事業承継を行うメリット

本章では、解体工事業を対象とするM&A・事業承継を行うメリットを、売却側・買収側それぞれの立場に分けて解説します。

| 売却側のメリット | 買収側のメリット |

|

|

売却側のメリット

解体工事会社のM&Aで売却側が得られるメリットには、主に以下があります。

①後継者問題を解決できる

M&Aによる事業承継では、後継者問題を解決できます。解体工事会社のみならず、後継者不在に悩む中小企業が増えてきました。後継者不在のために廃業する会社も多く、なかには黒字であっても事業承継できないため廃業せざるを得ないケースも少なくありません。

経営者の周りに後継者がいない場合でも、M&Aであれば第三者(買い手企業)へ自社を売却することで事業承継を実現できます。

②従業員の雇用先を確保できる

事業承継問題を抱える会社にとって、従業員の処遇が懸念材料になりやすく、廃業となれば従業員は職を失うことになります。これまでともに働いてきた従業員を解雇することは、経営者にとって心苦しいものです。

M&Aによって事業承継を行えば買い手企業へ従業員を引き継ぐことができ、大手企業であれば労働条件がさらによくなる可能性もあります。

③将来的な不安を解消できる

中小規模の解体工事業者は、将来的な不安を抱えているケースも珍しくありません。ゼネコン・施工管理会社の下請けであることが多いため、元請けからの受注が減れば経営が傾いくリスクもあります。

将来的な不安を解消する方法のひとつが、M&Aによる傘下入りです。中堅・大手の傘下に入れば経営基盤が強化でき、リソースを相互活用できます。会社の独立性は失われるものの、得られるメリットは非常に大きいといえるでしょう。

④個人保証や担保を解消できる

中小企業の場合、金融機関からの融資を受けるために経営者が個人保証や担保を負っているケースが非常に多いです。個人保証や担保は原則とし完済するまで外れることはありません。

個人保証や担保があるために引退できないと考える経営者もみられますが、M&Aによって自社を売却する場合は包括承継スキーム(株式譲渡など)であれば、個人保証や担保も買い手側が引き継ぐことになります。経営者にとっては金銭的な負担面だけでなく、精神的にもメリットが大きいといえるでしょう。

⑤売却益を獲得できる

M&Aで会社・事業を売却すれば、売り手側はその対価を得ることができます。株式譲渡を用いた場合は対価の受け取り者は、現経営者(株主)です。

株式譲渡の対価は現金なので、売却益が大きければその分まとまった額の現金を獲得することができます。売却益として得た現金は自由に使うことができるので、ハッピーリタイアメントを実現して趣味を楽しむといった選択も可能です。

買収側のメリット

解体工事会社のM&Aで買収が得られるメリットには、主に以下があります。

①人材を確保できる

解体工事業界では人材不足が課題のひとつとなっており、特に技術・経験をもつ職人の確保が重要視されています。工事内容や現場によっては一級土木施工管理技士などの有資格者が必要なケースもありますが、自社で人材を採用して育て上げるのは時間が必要です。

M&Aで解体工事会社を取得すれば、有資格者や優秀な人材をまとめて確保できる点は買収側企業にとっては大きなメリットといえます。

②規模の拡大によって発注コストを抑えられる

解体工事に必要な資材・機材や、残業廃棄物の処理など、小規模事業者の場合は大手企業に比べると量が少ないため、単価は割高なことがほとんどです。

運搬費なども考えた場合、大量に発注できたほうが当然コストは下がります。M&Aで同業者あるいは関連性の高い事業者を買収すれば、事業規模の拡大によって発注コストの削減が可能です。

③ワンストップの受注が可能になる

近年はさまざまな業種でワンストップで事業を展開する企業が増えてきました。解体工事業界においては、関連事業を行う企業とM&Aや提携することで、建設工事や解体工事、廃棄物処理までを一貫して受注する企業も増えてきています。

ワンストップでの受注手合い性が構築できれば、収益拡大を見込むことができ、事業のさらなる成長にも期待できるでしょう。

④顧客・取引先・ノウハウなどを吸収できる

M&Aで解体工事会社を買収した場合、売り手企業のもつ顧客や取引先との関係、独自技術、ノウハウなども獲得できます。特に顧客の獲得やノウハウ構築は時間がかかるものです。

しかし、M&Aを活用すればノウハウや顧客は売り手企業ごと獲得でき、さらにM&A後は互いのリソースを相互活用することで、シナジー創出にも期待できます。

⑤事業規模・エリアを拡大できる

M&Aによって、買収側は売り手企業の事業エリアを獲得できるため、事業規模・エリアの拡大が容易になります。

自社が強化したいエリアの企業や公的機関、金融機関などとつながりを持っている解体工事会社を買収する場合は、得られるメリットはがさらに大きくなるでしょう。

解体工事業のM&A・事業承継の案件例

弊社M&A総合研究所が取り扱っている解体工事業のM&A・事業承継の案件例をご紹介します。

【中部地方/EBITDA約4,500万円】取引先からの信頼が厚い解体工事業

元請比率は約100%で、採用活動強化により売上のトップラインの増加が見込めます。

| エリア | 中部・北陸 |

| 売上高 | 1億円〜2.5億円 |

| 譲渡希望額 | 1億円〜2.5億円 |

| 譲渡理由 | 後継者不在(事業承継) |

【EBITDA7,000万円】東海~関東エリア対応の解体工事業

戸建て~大型施設の解体工事を対応しています。産業廃棄物収集運搬の免許を有しており、工事後の運搬も自社対応可能です。

売上2.3億円、営業利益7,000万円と高利益体質です。価格目線も高くなく非常に優良案件です。

| エリア | 中部・北陸 |

| 売上高 | 1億円〜2.5億円 |

| 譲渡希望額 | 2億5,000万円 |

| 譲渡理由 | 財務的理由 |

解体工事業のM&A・事業承継事例

本章では、実際に行われた解体工事業のM&A事例をピックアップしてご紹介します。

カシワバラ・コーポレーションによる小椋組の子会社化

2024年7月1日、カシワバラ・コーポレーションは小椋組の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。

カシワバラ・コーポレーションは、大規模マンションやビル、プラント工場の建設およびメンテナンスを主な事業としています。一方、小椋組は東京都八王子市を拠点に解体工事業や環境事業を展開しています。

今回のM&Aは、老朽化したプラント設備の解体と再建の需要増加に対応するためのものです。高度経済成長期に建設されたプラント設備は老朽化が進んでおり、カシワバラ・コーポレーションはこのニーズを取り込むことで、事業拡大を図ります。将来的には関東エリアにとどまらず、全国規模での事業展開を目指し、グループ全体の成長を促進していく方針です。

参考:大型物件の解体事業を展開する「株式会社小椋組」全株式取得による完全子会社化に関するお知らせ

コンセックによる丸金建設の子会社化

2023年8月31日、コンセックは丸金建設の全株式を取得し、同社を子会社化することを発表しました。取得株式のうち10%はコンセックの子会社である山陰建設サービス株式会社が取得する予定です。

コンセックは、建設用の穿孔・切断機器やダイヤモンド切削消耗品の製造・販売、特殊工事の請負を行う企業です。一方、丸金建設は土木工事や舗装工事、解体工事を中心に、公共工事の請負を主力としています。

今回の子会社化により、コンセックは丸金建設との協力を通じて地域密着型の事業展開を強化する方針です。さらに、グループ全体での技術交流や相互支援体制の充実を図り、互いの強みを生かして相乗効果を高め、グループ全体の発展を目指します。

参考:株式会社丸金建設の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

ヒロセホールディングスによるファクトの子会社化

2023年7月24日、ヒロセホールディングス(東京都江東区)はファクト(千葉県鎌ヶ谷市)の全株式を取得し、同社を子会社化しました。

ヒロセホールディングスは、グループ全体で仮設鋼材のリース・販売および加工を手掛けており、建設業界で幅広く事業を展開しています。一方、ファクトは解体工事や耐震補強工事、特殊工事を得意とする企業で、社会インフラの解体や修繕に強みを持っています。

今回のM&Aにより、ヒロセホールディングスはファクトをグループに加え、解体・修繕事業へ本格的に参入することで、事業の総合力を強化し、提供するサービスの幅を広げることを目指しています。これにより、グループ全体の競争力を高め、さらなる事業拡大を図る方針です。

参考:株式会社ファクトの株式取得について

ベストラによる矢澤の子会社化

2021年12月、ベステラは矢沢の全株式を譲渡して子会社化しました。ベステラは、主に各種特許工法を用いて大規模プラントの解体工事業を行っています。

子会社となった矢澤は、ダイオキシンやアスベストの除去などの環境汚染対策工事業や、内装解体工事業を手掛ける企業です。ベステラは、矢澤を傘下に加えることで環境汚染関連特殊工事の対応力を強化するとしています。

参考:株式取得(子会社化)に向けた基本合意書の締結について

鈴木商会による木村工務店の子会社化

2021年7月、鈴木商会は木村工務店の全株式を取得して子会社化しました。札幌市の鈴木商会は、資源リサイクル事業や家電リサイクル事業などを手掛けています。

子会社となった木村工務店は、道東エリアで解体工事業を手掛ける釧路市の企業です。鈴木商会は、解体から廃棄物処理までグループ内で対応できる体制を構築して事業の強化・拡大を図るとしています。

参考:【プレスリリース】株式会社木村工務店の全株式取得による完全子会社化のお知らせ

特種東海製紙による駿河サービス工業の子会社化

2020年1月、特種東海製紙は駿河サービス工業の全株式を取得し子会社化しました。特種東海製紙は、特殊紙の技術を活かした産業素材や生活関連用品の製造業を手掛けています。

子会社となった駿河サービス工業は、木質系廃棄物を中心とした収集運搬および処分業や、建物の解体業を行う企業です。本M&Aは、新事業である環境関連事業セグメントの拡充・強化を図るとしています。

参考:株式会社駿河サービス工業の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

解体工事業のM&A・事業承継時の売却相場

解体工事業を手掛ける企業の売却相場は、他の業種と比べて高くなる傾向にあります。その理由は、解体工事を行うためには許可が必要であること、解体するための設備が特殊であることなどが挙げられます。

解体工事会社の売却価格算定

解体工事会社の売却価格の算定は、バリュエーションの作業を通じて行われます。具体的にどれほどの価格で算定されるかは、ケースバイケースです。解体工事会社の場合、所有している設備・専門的知識を有している人材の有無・実績などが主な評価対象となります。

M&Aでは、バリュエーションを通じて算定された売却価格をベースに、交渉で最終的な価格が決定されます。このときに、懸念されるリスクが発覚すれば価格は下がりやすく、逆に将来的に得られる利益が認められれば価格は上がりやすいです。

解体工事会社の売却価格の相場として具体的な数字を提示することは不可能ですが、過去の事例を見るとは数億円以上の価格になる場合が多いです。

売却価格算定は個人では難しい?

売却価格の算定を行う「バリュエーション」は、個人で行うには難しいです。バリュエーションの方法は大まかに分けて、コストアプローチ・インカムアプローチ・マーケットアプローチの3種類があり、さらにそれぞれの方法にカテゴライズされる手法が存在します。

いずれの手法でも財務の知識や特殊な計算式を用いることが多く、個人が行うよりも専門家に任せた方が安心してM&Aを行えます。専門家によってはバリュエーションを無料で行ってくれることもあるため、気軽に依頼してみましょう。

解体工事業のM&A・事業承継時の注意点

本章では、解体工事業がM&A・事業承継を行う際の注意点を解説します。M&Aの際は、以下のことを意識し進めるとよいでしょう。

①計画的に準備を行う

M&A・事業承継は、計画的に準備を行うことが成功の秘訣です。通常、M&A・事業承継はプロセスをすべて完了させるまで、半年~1年以上の時間が必要とされます。それだけ長い時間をかけてさまざまなプロセスを進めていくのは、決して簡単ではありません。

どのプロセスをどのタイミングで行うかを計画しておけば、円滑にプロセスを進められます。解体工事会社のように許認可が必要な事業の場合、スキームによって許認可の引き継ぎが発生するため、特に計画的に行う必要があります。

②M&Aを行う目的を明確にする

M&Aを行う目的を明確にしておきましょう。基本的に売り手側では、M&Aに際して「経営不振を脱却したい」「事業承継を果たしたい」などさまざまな目的を掲げますが、それだけでは買い手のニーズを得られない可能性があります。

そもそもM&Aは、異なる会社同士が経営統合する行為であり、買い手と売り手それぞれが持つ特性やノウハウなどを組み合わせることでシナジー効果を得ることが重要視されます。そのため、自社の都合だけでなく「相手とどのようなシナジー効果を得たいのか」といった点まで考慮しなければなりません。

買い手側とどのような企業運営・事業運営を実現していきたいかを目的に反映させて明確化しておけば、交渉もスムーズに進められます。

③事業承継時は後継者育成を行う

後継者へ事業承継を行う場合は、後継者育成をしっかりと行いましょう。後継者が経営者として独り立ちするには、やはり前任の経営者がどれだけ十分に育成をしてきたかが大きなポイントとなります。

後継者の育成方法は経営者それぞれにより異なりますが、業務や経営に関する知識や経験を得られるよう育成しましょう。また、従業員や取引先とも信頼関係が築けるよう、コミュニケーションを取る機会も作っておくと良いです。

そのほかにも、外部のセミナーを受ける方法も効果的です。最近は事業承継を控えた後継者向けのセミナーが商工会議所や経営コンサルティング会社などで開催されており、さまざまな知識を学ぶ機会を得られます。

④M&A・事業承継先を選定する

M&Aを行ううえで、売り手側は買い手側の財務状況や知名度などに注目してしまいがちですが、経営方針・事業の内情・相手との相性なども意識しておきましょう。M&Aは「お見合い」に例えられるほど、買い手と売り手の意思疎通や相性が欠かせません。

たとえ知名度の高い会社や財務状況が良好な会社だとしても、相性が悪かったり、経営方針がまったく異なったりする会社であれば、シナジー効果を得られないおそれがあります。相手とじっくり交渉を重ね、会社・事業を託すべき相手かどうかを見極めましょう。

⑤M&A・事業承継の専門家に相談する

M&A・事業承継を行う場合、専門家に相談しましょう。専門家に相談することで、あらゆるアドバイスやサポートが受けられ、M&Aや事業承継の成功率が上がるだけでなく完了までの期間を短縮できます。

M&Aや事業承継は専門的な知識が必要な場面が多く、専門家の力がなければ行えないプロセスもあるため、専門家の協力は必須といっても過言ではありません。

また、M&Aや事業承継は会社・事業にとって将来を左右する重要な場面です。M&A・事業承継に精通している専門家は経営者にとって良き相談相手になるため、積極的に相談しましょう。

解体工事業のM&A成功ポイント

解体工事業のM&Aを成功させるポイントを解説します。

他社にはない強みやアピールポイントを持つ

近年の解体工事業は、DX化や重機のテクノロジー化によって技術が進歩しています。自社独自の解体技術を持っているケースも増えており、そのような企業は買い手企業にとって魅力があるものです。

売り手側は独自技術などのアピールポイントを持っていると、有利な条件で交渉しやすくなります。そのようなアピールポイントがある場合は、相手にしっかり伝えられるよう資料などにまとめておくとよいでしょう。

許認可・権利・免許・設備などを持っている

かつて、解体工事業はとび・土木工事の許認可があれば始めることができましたが、現在は解体工事業の許認可がなければ事業を行うことはできません。

また、事業を進めるうえでは許認可だけでなく、危険物取扱免許や解体工事業用車両の免許なども必要です。買い手企業は、このような許認可などが持っているかどうかは必ず確認します。

そのため、売却を検討する前に、許認可や免許などの有効期間や設備の状態などをあらためて確認しておくと安心です。

豊富な実績・経験がある

解体工事は、工事対象となる建物の種類や状態によって方法や機械を変えなければならないため、職人の経験や技術力が重要です。

豊富な実績・経験のある企業は信頼度も高く、顧客離れが起こりづらいため、買い手が付きやすくなります。

経営が健全

中小規模の解体工事会社のほとんどは債務を抱えているため、安定した経営が維できていればそれほど心配することはありません。

しかし、多くの業界がそうであるように、近年は解体工事業者に対してもコンプライアンスが重視されるようになってきています。

経営が健全でなければ買い手企業はつきづらくなるため、作業で出た廃棄物は法令に則って適正に処分されているかなど、M&Aを行う前にもう一度確認しておくことも大切です。

解体工事業のM&A・事業承継の際におすすめの相談先

解体工事業がM&A・事業承継を行う際の相談先は、主に以下の5つです。

①M&A仲介会社

M&A仲介会社に相談すると、相談に対するアドバイスだけでなく、その後の交渉・成約・クロージングに至るまで全般的なサポートを受けられます。

②地元にある金融機関

地元の金融機関(銀行や信用金庫など)は、地域の企業にとって有益な相談先です。実際に金融機関がM&Aや事業承継をサポートする事例は多く、中には実績を認められて業界から賞を与えられた金融機関もあります。

また、M&A仲介会社と連携している金融機関も見られ、M&A仲介会社を経由して金融機関のネットワークを活用している事例もあります。

③公的機関

商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関は、事業承継M&Aを手厚くサポートしています。また、最近は事業承継を促進するための税制も設けられており、これらの公的機関が窓口対応を行なっています。

そのほか、M&A仲介会社などの専門家の紹介も行っており、社会的に信頼性の高い専門家を見つけたい場合に役立ちます。

④弁護士・会計士・税理士など

弁護士・会計士・税理士などの士業は、M&A・事業承継の専門家としてうってつけです。これらの士業が持つ専門的な知識は、いずれもM&A・事業承継で欠かせないものであり、プロセスを円滑に進めてより良い結果を得るうえで役立ちます。

また、最近は士業がM&A仲介会社を経営していたり、同じグループ会社に属していたりするケースが増えており、士業の支援を直接受けやすくなっているため、M&A・事業承継の成功確率が高まっています。

⑤マッチングサイト

マッチングサイトの多くはインターネット上でM&Aのプロセスを進行できるサービスを提供しており、手軽にM&A・事業承継を実践できます。直接対面する手間・コストを省ける点は、大きなメリットです。

また、マッチングサイトの料金設定はリーズナブルであることが多く、売り手側であれば無料で使えることも珍しくありません。

解体工事業のM&A・事業承継まとめ

解体工事業を営む会社では、他の企業と経営統合することでシナジー効果を得るため、事業承継のためなど、さまざまな目的でM&Aが活発に行われています。

M&Aにはさまざまなメリットがありますが、スムーズに進めるためには専門的な知識が必要であり、解体工事業では許認可の引き継ぎなどもしっかり行わなければなりません。

そのほかにも注意しなければならないことがあるため、実施の際は専門家に相談・依頼することをおすすめします。

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

- 譲渡企業様完全成功報酬!

- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)

- 上場の信頼感と豊富な実績

- 譲受企業専門部署による強いマッチング力

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。

また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。

相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説

買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説

M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説

株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説

法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...

関連する記事

コンテンツ制作業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムではコンテンツ制作業界のM&Aについてまとめました。主な内容として、コンテンツ制作業界の概要と市場動向、コンテンツ制作会社のM&Aで得られるメリットや注意点、M&...

予備校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは予備校業界のM&Aについてまとめたものです。主な内容として、予備校業界の概要と市場動向、予備校のM&Aで得られるメリットや注意点、M&Aプロセスの概略などの解説...

非鉄金属業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは、非鉄金属業界のM&Aに関してまとめたものです。主な内容としては、非鉄金属業界の市場動向、非鉄金属業界におけるM&Aのメリットと注意点、M&Aを行う際の流れなど...

家電量販店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

家電量販店業界におけるM&Aの実態をまとめました。主な内容として、家電量販店業界の市場動向、家電量販店のM&Aにおけるメリットや注意点、M&Aを進める際の流れなどを解説し...

情報サービス業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは情報サービス業のM&Aについてまとめたものです。主な内容は、情報サービス業の概要・市場規模・M&A動向、情報サービス業におけるM&Aのプロセス、売却・譲渡・買収...

レンタカー業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

レンタカー業界でのM&A事情についてまとめました。説明している内容は、レンタカー業界の概要・市場動向・M&A動向、M&Aを行う際の流れ、売却・譲渡・買収におけるメリットと...

幼稚園業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

幼稚園経営は学校法人が行う事業でありM&Aの対象になります。本コラムの主な内容は、幼稚園業界の概要や市場動向・M&A動向、M&Aを進める際の流れ、M&Aで得られる...

BPO業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

BPO業界でもM&Aは盛んに行われています。本コラムの内容は、BPO業界の概要や市場規模の動向、BPO業界のM&A動向とM&Aの流れ、M&Aによる売却・譲渡・買収...

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。