M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

2026年1月18日更新業種別M&A

小売業界のM&A動向と業界再編のメリットを解説!最新の市場予測と売却・買収事例

小売業界におけるM&Aの最新動向や成功のポイントを解説します。コンビニやスーパーなど業態別の現状を把握し、2026年以降の市場縮小に備える戦略的な売却・買収の秘訣を紹介。小売のM&Aを検討中の方は必見の内容です。

目次

小売業界の最新現状と2026年に向けた市場動向

小売業界は多種多様な業界に分かれ、各業界の企業経営に関する傾向や、M&Aの方法も異なります。業界ごとの実情やM&Aの傾向を紹介していく前に、まず小売業界について見ていきましょう。

小売業界とは

小売業界は身の回りにおける生活にかかわる、普段の生活でとても身近な業界の1つといえます。代表的なものは食品スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店、家電量販店など、商品の売買や流通などを行っている業界です。

小売業界の現状

小売業界の市場規模

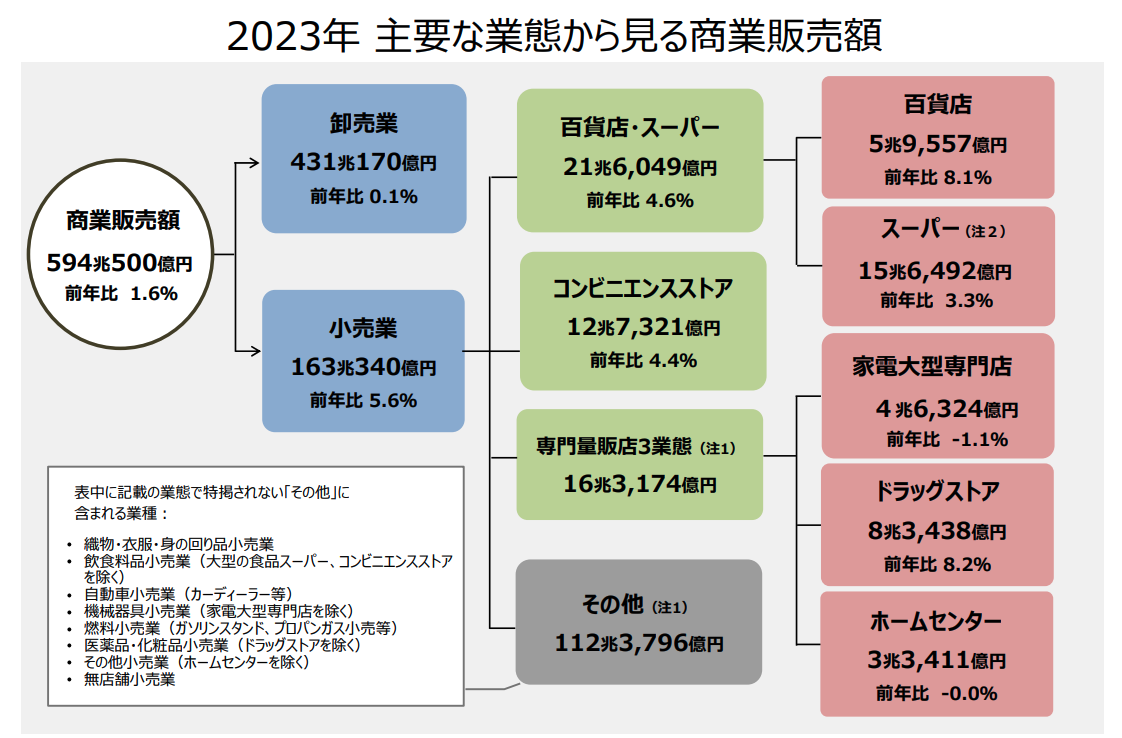

経済産業省 2023年 ⼩売業販売を振り返る

出典:https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini166j.pdf

小売業界の商業販売額は回復基調にありましたが、2025年から2026年にかけては物価高騰に伴う消費者の選別意識がより一層強まると予測されます。インバウンド需要は継続的な下支えとなる一方、実質賃金の伸び悩みによる国内消費の冷え込みが懸念されており、業界全体での効率化が急務となっています。

2023年の内訳をみると、「織物・⾐服・⾝の回り品⼩売業」は前年から減少したものの、「⾃動⾞⼩売業」や「飲⾷料品⼩売業」などは増加となりました。

物価高の影響で国内では消費者の節約志向が続いている一方で、円安によるインバウンド需要は順調に推移しています。業態別では、百貨店・アウトレット・ドラッグストアが好調であり、前年からの増加が見込まれます。

参考:経済産業省 2023年 ⼩売業販売を振り返る

参考:経済産業省 2022年 ⼩売業販売を振り返る

事業者数の推移

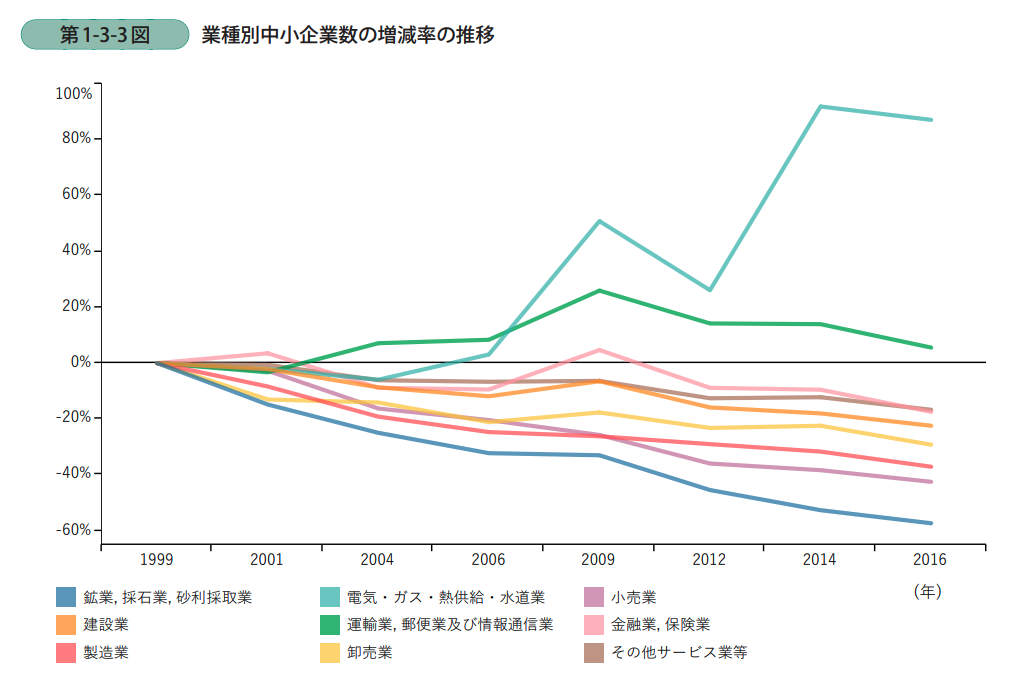

中小企業庁 2020年度中小企業白書

出典:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/chusho/99Hakusyo_zentai.pdf

中小企業庁「産業別規模別企業数」によると、小売業の中小企業数は2012年が694,072事業者、2014年が668,194事業者、2016年は623,072事業者と年々減少しています。2021年は527,138事業者となり、2012年と比較して166,934事業者の減少となりました。

また、「2020年度中小企業白書」によれば、中小企業の増減率を業種別にみると、「運輸業・通信業及び情報通信業」「電気・ガス・熱供給・水道業」は1999年時と比較して企業数は増加していますが、他業種は減少傾向にあり特に「小売業」「鉱業・採石業・砂利採取業」は減少率が高くなっています。

参考:中小企業庁 産業別規模別企業数

参考:中小企業庁 2020年度中小企業白書

人口減少による影響

小売業界はコロナの行動制限が解除されたことやインバウンド需要の増加で近年は回復傾向にあり、アパレルなどの一部事業は鈍化が続いているものの、短期的には市場拡大が見込まれています。

しかし、小売業界は人口増減の影響を大きく受けるため、国内人口の減少が続いていることを考えると、中長期的には徐々に縮小していく可能性が高いです。

矢野経済研究所は「2030年の小売市場に関する調査を実施(2023年)」のなかで、2022年における国内の小売市場規模は133兆8000億円であるが、2030年には2022年比で約14%減となる114兆9770億円に減少すると予測しています。

参考:矢野経済研究所「2030年の小売市場に関する調査を実施(2023年)」

IT技術の必要性

小売業の事業者はこれまで店舗での販売を中心に事業展開してきましたが、インターネットの普及により消費者のネットショッピング利用率が年々増え、店舗で買い物をする割合は減ってきました。

EC事業は今後も拡大していく見込みであるうえ、高齢化が加速する日本では買い物に行くのが困難になる高齢者が増加すると予想されています。

2026年に向けては、単なるネット通販対応だけでなく、実店舗とデジタルを高度に融合させたOMO(Online Merges with Offline)戦略が不可欠となります。生成AIを活用した在庫最適化や、顧客体験をパーソナライズするデータ分析技術の導入が、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

小売業界におけるM&Aの最新トレンド

小売業界内は、好調な推移を見せている業界もあれば縮小傾向の業界もあり、時代に合わせた変革が求められています。今後ますます競争が激しくなると予想される小売業界ですが、ここからは小売業界のM&Aについて見ていきましょう。

大手主導の再編と異業種連携による小売のM&A

小売業界は以前から競争が激しい業界ということもあり、企業買収、事業承継、事業売却などM&Aは活発に行われていました。特に近年の小売業界は、異業種間のM&Aも活発化している傾向です。

例えば、ファミリーマート傘下の「ユニー」を、ディスカウントストア大手「ドンキホーテホールディングス」が買収した例などが挙げられ、大手の小売業同士による事業拡大を目的としたM&Aも近年増加しています。

大手企業であるダイエーを、イオングループが完全子会社化したことも1つの例です。より多様化するニーズに対応できるよう、互いのノウハウを合わせることでシェア拡大を図るケースが近年増加しています。

食品スーパー業界のM&Aの動向

食品スーパー業界では、2026年にかけて地域密着型の中小スーパーが大手チェーンの傘下に入る「リージョナル再編」が加速する見通しです。これは、物流コストの高騰(2024年問題以降の継続的影響)やDX投資費用の増大に対応するため、経営基盤の強化を目的とした小売のM&Aが選択されている背景があります。

他の食品スーパーを買収しノウハウや人材を取り入れ、企業全体の成長を促進させられるのです。売却するケースが多い中小規模の食品スーパーにもM&Aは有意義です。

大手の食品スーパーに買収されれば、豊富な資本の傘下に入れるため、経営基盤を一気に強化できます。加えて、大手食品スーパーの販路や流通経路を使えるだけでなく、プライベートブランドの商品開発や、顧客の取り込みも可能です。

M&Aをつうじて経営の立て直しが実現すれば、傾いていた企業はもちろん、雇用も守れます。昨今中小企業を悩ませている後継者不在による事業承継の問題もM&Aで解決し得るでしょう。

スーパーマーケットのM&A・売却・買収事例については、下記の記事でも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

コンビニ業界のM&Aの動向

コンビニ業界のM&Aは、海外進出に用いるケースが増えています。大手のコンビニはアメリカやアジア圏に店舗を拡大し、市場と顧客を拡大して国内市場の縮小に備える経営戦略を取っているのです。

国内のコンビニを買収し、国内における店舗数の拡大を図るM&Aもよく行われています。しかし、コンビニ同士のM&Aは決して簡単ではなく、コンビニ業界はフランチャイズ経営が一般的であるため、経営統合後の調整にも手間がかかるのです。

一方、コンビニ業界では異業種を買収するM&Aも散見されます。例えば、食品スーパーを買収することで顧客層の幅を広げたり、商品のラインナップを拡充したりするなど、他のコンビニと差別化を図るためのM&Aです。

ドラッグストア業界のM&Aの動向

ドラッグストア業界では、調剤機能の強化やヘルスケア領域への拡大を目指したM&Aが主流となっています。2026年以降は、単なる店舗数拡大から、医療・介護との連携を深めるための異業種買収や、デジタル技術を持つスタートアップとの提携による差別化競争がより激化するでしょう。

大手のドラッグストアはアジア圏に進出するためのクロスオーバーM&Aも行い、海外にも販売エリアを拡大しています。制度改正に対応するため、大手コンビニや食品スーパーと業務提携を行うドラッグストアも増加傾向です。

異業種とのM&Aは、コンビニが持つノウハウや業務モデルを取り入れ、事業の強化を実現できるメリットもあるといえるでしょう。

ドラッグストア業界のM&Aについては、下記の記事でも詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

百貨店業界のM&Aの動向

百貨店業界のM&Aは、業界再編を目的としたものが多いです。このM&Aでは、百貨店同士が合併するなどして経営統合し、顧客の取り込みや販路の拡大を実践するなど、いかに長く生き残るかを重視しています。

代表的な事例は、そごうと西武が合併した「そごう・西武」や、三越と伊勢丹が合併した「三越伊勢丹ホールディングス」などです。合併はせずに、業務提携などを行うケースも増えています。

地方の百貨店は首都圏の百貨店と合併し、経営基盤の安定化を図るケースも見られました。百貨店業界が抱える問題は解決に至っておらず、M&Aによる業界再編は首都圏・地方の百貨店にかかわらず今後も増え、最終的には、大手百貨店が中心の業界構造になるでしょう。

家電量販店業界のM&Aの動向

家電量販店業界のM&Aを行う目的の1つ目は、家電量販店にとって最も重要なスケールメリットの獲得です。コジマを買収し、業界2位に成長したビックカメラの例は代表的で、同業他社と経営統合を行うことにより、さらなるスケールメリットを獲得できます。

また、ノウハウや人員を強化し、一層の売上向上を目指しています。こういったM&Aは今後も続くと見られ、買収や業務提携などの形でM&Aによる家電量販店業界の業界再編は活発化するでしょう。

家電量販店業界のM&Aを行うもう1つの目的は、異業種への進出です。コア事業のみに拘らず、そのノウハウを生かして異業種に進出し、新たな事業を打ち立てる大手家電量販店も増えています。

住宅事業に進出したヤマダ電機や、ユニクロと提携したビックカメラなど、多種多様な形で異業種に進出する事例は増えているのです。家電量販店業界は比較的M&Aに対して積極的な業界で、M&Aをうまく使いこなすことが業界で生き残る鍵といえます。

今後の家電量販店業界で生き残る企業は、M&Aを巧みに使いこなせる企業であることが条件でしょう。

2026年以降の小売業界M&Aの展望と生き残り戦略

時代の流れにも左右される小売業界は、中小企業のみならず大手企業も含めてM&Aは活発化していくと推測できます。事業拡大を目的としたM&A以外にも、近年深刻化している事業承継問題を解決するためにM&Aを活用するケースも増加するでしょう。

今後の小売のM&Aでは、人口減少に伴う「胃袋の奪い合い」を勝ち抜くための経営統合だけでなく、人手不足を解消するための省人化技術(自動レジやAIカメラなど)を持つ企業との資本提携も増加します。2026年にかけては、既存の枠組みを超えた大胆な業界再編が予想されます。

小売業界におけるM&Aの相談先

シナジー効果を生み出すM&Aを行うためには、しっかりと条件の合った相手を見つけ出すことや、信頼関係を築くことも重要なポイントです。M&Aを行うためには専門的な知識も必要なため、専門家やM&A仲介会社に相談することをおすすめします。

M&Aをご検討の際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所ではM&Aに関する知識・経験の豊富なアドバイザーが、これまで培ってきたノウハウを生かしてM&Aをフルサポートいたします。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります。)無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

小売のM&Aを成功に導くための戦略的ポイント

譲渡後のシナジー効果を精緻に見極める

小売のM&Aにおいて、店舗網の重複や物流網の共通化によるコスト削減効果を事前にシミュレーションすることが重要です。単なる規模の拡大だけでなく、仕入れ価格の低減やプライベートブランドの共同開発など、具体的な利益改善策を明確にする必要があります。

物流網の最適化と2024年問題への対応

物流コストの上昇が収益を圧迫するなか、買収側と売却側の配送ルートを再編し、効率的なサプライチェーンを構築できるかが鍵となります。2025年から2026年にかけては、物流リソースを共有化できる相手先との提携が、大きな強みとなります。

従業員の雇用維持とPMIの徹底

小売業は「人」が重要な資産であるため、M&A後のPMI(ポスト・マージ・インテグレーション)が成否を分けます。現場スタッフの処遇や企業文化の統合を丁寧に行い、離職を防ぐとともに、双方のノウハウを融合させる体制づくりが不可欠です。

小売業界のM&Aのメリット

この章では、小売業界におけるM&Aのメリットを、売却側と買収側に分けて見ていきましょう。

売却側の5つのメリット

従業員の雇用維持

会社が廃業した場合、従業員は会社都合による解雇となるため職を失うこととなります。廃業は経営者・従業員ともに精神的な負担が大きくなりますが、M&Aであれば従業員の雇用を維持できる点がメリットです。

従業員の雇用契約は包括承継スキーム(株式譲渡など)であれば、そのまま買い手側へ引き継がれます。個別承継スキームである事業譲渡の場合は、M&A後に各従業員が買い手側企業と新たに雇用契約を結ぶことで継続が可能です。

事業承継問題の解決

中小企業の後継者不在率は近年改善傾向にあるものの、後継者不在など事業承継問題を抱える企業はいまだに多く存在するのが実情です。

M&Aは事業承継にも活用でき、後継者がいない場合や親族内承継・社内承継が難しい場合などでも、他社へ自社を引き継ぐことができます。

売却益の獲得

M&Aでは自社(または事業)を売却した対価を得ることができます。対価は株式譲渡であれば株主(オーナー)、事業譲渡では法人(企業)が受けとり、経営者の引退後の生活費や新事業への再投資資金などに活用できる点がメリットです。

経営の安定化

中小企業の場合は資金力不足であることも多く、事業規模や事業領域の拡大など自社の成長・発展を目指すことが難しいケースも多いです。

そのようなケースでは、M&Aによって大手企業の傘下となることで経営の安定化が図れ、自社・事業のさらなる発展を目指すこともできます。

個人保証からの解放

債務・個人保証・担保などの解消ができる点も売却側のメリットです。中小企業の多くが、会社の借入保証を経営者が負っていますが、会社売却では、基本的に債務は買収側へ引き継がれます。

そのため、債務・個人保証・担保などを解消できますが、事業譲渡では債務が会社に残る点に気を付けましょう。

買収側の5つのメリット

従業員の獲得

自社の業務と同じ分野で経験豊富な従業員・スタッフを確保したいと考えても、新規採用では難しいのが現状です。

しかし、M&Aを活用すれば売り手側の従業員を引き継ぐことができるので、優秀な人材や技術力のある人材を一度に獲得することができます。

事業エリアの拡大

事業規模を拡げるときは、新エリアにおける取引先の開拓や新規顧客の確保が必要となるため、時間やコストがかかります。

M&Aでは売り手企業の顧客基盤・販路・事業エリアなどのリソースを取り込めるので、事業規模拡大を効率的に進められる点が大きなメリットです。

低コストでの新規事業参入

新規事業への参入はコストや時間がかかるだけでなく、事業運営が失敗するリスクもあります。M&Aは新規事業参入時のコスト・時間を削減でき、売り手側のシェア・顧客・ノウハウなども取得できるのでリスクを大きく軽減できることがメリットです。

特に消費者ニーズの移り変わりがはやい小売業界では、新規事業参入から軌道に乗るまでの時間を減らすことで対応ができ、事業に成功する可能性も高まります。

顧客や取引先などの獲得

買い手側はM&Aによって売り手側の顧客・取引先・ノウハウなどを獲得することができます。顧客が増えれば売上拡大を見込むことができ、売り手・買い手のノウハウなどを相互活用することで新しい事業やサービスを生み出すことも可能です。

競合の減少

同業種間でM&Aを行った場合、買い手は売り手のシェアをそのまま獲得できます。必然的に競争相手が減少するので、利益・顧客・取引先の確保につながる点もM&Aのメリットです。

小売業界によるM&Aの流れ

M&Aを行う目的を明確化する

M&A実施を検討する際は、まず自社がM&Aを行う目的・理由を明確にしておくことが大切です。M&Aは事業の成長・発展を実現する有用な方法ですが、コストや時間がかかるだけでなくリスクもあります。

目的達成にはM&Aがベストな手段なのかという点もしっかり検討する必要があるため、M&Aの目的と方向性を明確にすることが重要です。

M&Aの専門家へ相談する

M&Aの目的と方向性が明確化できたら、次は交渉先探しなど具体的な準備を進めていきます。M&Aの相手先探しやM&A工程の手続きには専門的な知識やノウハウも必要となるので、M&A仲介会社など専門家のサポート下で進めると効率的です。

M&A支援を手掛ける専門家はM&A仲介会社などいくつかあり、それぞれ得意とする業種や規模・支援範囲・手数料体系が違うため、支援実績と併せて確認しておくとよいでしょう。

M&Aの候補先を選定する

相手先企業の選定は、担当アドバイザーが作成したくれた候補先リストから絞り込んでいく流れが一般的です。自社にとって最良の相手先がみつかるよう、事前に担当アドバイザーへ希望条件・M&Aの目的をしっかり伝えておきましょう。

相手先企業を絞り込む際は、M&Aによって期待できるシナジーを踏まえて決定すると満足度の高いM&A実現につながりやすくなります。

そして、交渉したい相手先が決まったらアドバイザーから打診をしてもらい、相手先もM&Aに前向きであれば両者間で秘密保持契約を締結し、詳細情報(企業概要書)を開示します。

秘密保持契約

秘密保持契約とは、知り得た情報を本来の目的以外で使用しないこと、第三者へ漏えいしないことを約束する契約です。M&Aで開示する情報には、財務・人事・役員に関する内容や自社の技術・ノウハウに関する内容も含まれるため、これらが外部へ漏えいすれば企業価値を損なうおそれがあります。

秘密保持契約は情報漏えいの防止が目的であり、契約違反時の責任所在や損害賠償請求についても取り決めておきます。

売り手側・買い手側によるトップ面談を行う

トップ面談は、売り手側と買い手側のオーナーが直接会い、互いの人柄・企業風土や経営理念・M&Aで期待されるシナジー・将来のビジョンなどを確認する機会です。

M&Aを進める相手としてふさわしいかを見極め、相互理解を深めることが主な目的であるため、一般的にトップ面談では具体的な交渉は行いません。

基本合意書を締結する

売り手側と買い手側がトップ面談によってM&Aの意思を確認したら交渉を進め、取り決めた内容に互いが大筋で合意した段階で基本合意書を締結します。

基本合意書はその時点までに取り決めた内容(M&A手法・価額・クロージング予定日など)を確認するという意味あいが大きく、独占交渉権の付与やデューデリジェンスに関する内容などの一部事項を除き、法的拘束力はありません。

買い手企業によるデューデリジェンスの実施

M&Aのデューデリジェンスは、売り手側の人事・法務・財務などの各分野を調査することです。デューデリジェンスでは、売り手側が事前に開示した情報が実態と即しているか、買収によるリスクはどの程度あるのかを専門家が調査します。

買い手側はその結果をもとにM&A実行の可否や買収額の妥当性を判断するため、デューデリジェンスは非常に重要な工程です。売り手側は資料提出などの対応を求められた場合、誠実に対応しなければなりません。

また、デューデリジェンスの結果、大きな問題点が発覚したり法的リスクがあると判断された場合は、M&A交渉自体が中止となったりするケースもあります。

最終交渉を行い最終契約書を締結する

デューデリジェンス後、買い手側がM&Aを実施すると判断したら最終契約締結に向けた交渉を進め、取り決めたM&A内容すべてに両社が合意したら最終契約書を締結します。

なお、最終交渉はデューデリジェンスの結果を踏まえて行われるので、場合によっては価額や条件が変更される可能性もあります。

最終契約書は記載事項すべてに法的な拘束力があり、締結後に買い手側・売り手側のどちらかが一方的に破棄あるいは変更することは原則として認められないため、締結前によく確認することが重要です。

クロージングを実行する

クロージングとは、売却対象の経営権を売り手側から買い手側へ移転させ、対価の決済を行う一連の手続きをいいます。クロージングの実行は売り手側がクロージング条件を満たしていることが前提となるため、その準備期間として最終契約締結から一定期間を空けて実行日を設定するケースが多いです。

クロージング完了によってM&A工程は完了となり、法的にM&Aの有効性が認められます。なお、もし売り手側がクロージング予定日までに前提条件を満たせない場合、クロージングが延期されたり理由によってはM&A成立が白紙撤回されることもあるので注意しておきましょう。

PMIを実行する

M&A後はPMIと呼ばれる経営統合作業を進めていきます。PMIはシナジーなどM&A効果の最大化とリスクの最小化を目的として行うものです。

PMIの範囲は経営・業務・意識すべてに及び、なかでも意識面の統合は難しいといわれています。短期間で統合しようとすれば従業員同士がうまくいかないなど失敗するおそれもあるため、計画をたて慎重に進めることが大切です。

小売業界でのM&Aの注意点

この章では、小売業界のM&Aを成功させるコツを見ていきましょう。

入念な準備・適切なタイミング

小売業界のM&Aを成功させるコツとして、しっかりと事前に準備を行うことが欠かせません。M&Aを行うときは、目的を明確にしリスクを分析して、統合後の経営戦略などを十分に練りましょう。

どのタイミングでM&Aを行うのか、といった判断も、成功するためのコツになります。入念に準備を進めながら、最適なタイミングで交渉を進めてください。

PMIの徹底

M&Aを行っても、経営戦略がはっきりせず事業に失敗してしまうと大変です。そのため、組織の再編成・従業員への周知・顧客に対する告知などの統合プロセスを実施しながら、柔軟で円滑な運営を実施し、業績を改善することがコツといえます。

PMI(Post Merger lntegration)は、統合後のリスク分析や業績目標の策定だけでなく、経営方針も詳細に計画して準備してください。

専門家への相談

小売業界でM&Aを行う際は、準備や調査を実施することが大切です。しかし、個人の力や知識は限界があるので、自社だけでM&Aを進めるのはリスクが高いといえます。

小売業界でM&Aを行う場合は、M&Aの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。M&A専門家へ相談・依頼すれば、M&Aを円滑に進められ、リスクを最小限に抑えられるでしょう。

小売業界によるM&Aでの相場価格

M&Aの最終的な価額は交渉によって決まります。M&A価額を決める要素には有形資産だけでなく、ノウハウなどの無形資産も含まれるため一概に相場を述べることは難しいですが、大まかな相場を知っておくことで適正価額でのM&A成立を目指すことが可能です。

大まかな相場価格

売り手が中小規模事業者の場合、時価純資産額に営業利益の数年分を加えた額を売却価額の目安と考えることができます。計算式は「時価純資産+営業利益×数年分(2〜5年)」となり、のれん代(無形資産の価値)を営業利益の数年分というかたちで加味したものです。

営業利益を何年分加算するかは任意ですが、相場を知るためには2〜5年のなかで設定するとよいでしょう。なお、実際の価額交渉では、売り手側の人材・ノウハウ・顧客などの無形資産が加味されるので、買い手側が高く評価すれば相場より高値で成立することもあります。

企業価値の決め方

企業価値を決める要素は、有形資産・無形資産の価値、財務状態、事業の将来性などさまざまなものがあります。企業価値の算出方法は

コストアプローチ・インカムアプローチ・マーケットアプローチの3種類があり、それぞれ着目する点が異なります。

- コストアプローチ・・純資産価値に着目した企業価値の評価方法

- インカムアプローチ・・会社(事業)の将来の収益力に着目した評価方法

- マーケットアプローチ・・類似する上場企業の時価総額や過去の事例に着目した評価方法

上記3つの方法はどれもメリット・デメリットがあります。コストアプローチは客観性が非常に高い評価方法ですが、事業の固有性質や将来性を反映させることはできません。

インカムアプローチは最も合理的だといわれ、企業の持つ収益力を評価に反映できる反面、事業計画などをもとに将来の収益予測を立てるため客観性に乏しいというデメリットもあります。

また、マーケットアプローチは市場のトレンドが反映されるうえ客観性も高いですが、類似企業の選定に主観が入りやすいことや中小企業の場合は規模やビジネスモデルが異なるケースが多い点がデメリットです。

どの評価方法がよいかは企業によって異なるため、評価を行う場合は専門家に依頼するとよいでしょう。

飲食料品小売業のM&A事例

ミニストップによるM&A

2024年3月、ミニストップは東京都板橋区の関根酒店を吸収合併すると発表しました。本M&Aはミニストップが存続会社、関根酒店は消滅会社とする吸収合併方式で、M&A後関根商店は解散します。

コンビニエンスストア「ミニストップ」を展開するミニストップは、経営資源の効率化とグループ経営の最適化を図るため、事業基盤の強化を進めています。

今回の吸収合併もその一環で行われるものであり、持続可能な企業として成長・発展を目指すことが主な目的です。合併の割り当て対価は関根酒店の株式1株につき1,667円であり、合計500万円をミニストップが交付します。

参考: 吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ

SANKO MARKETING FOODSによるM&A

2021年11月、SANKO MARKETING FOODSは、株式譲渡の手法により、海商を完全子会社としました。

SANKO MARKETING FOODSは、飲食店経営、水産業などを行い、海商は、民事再生手続中の海商が会社分割して設けた会社です。新設会社の海商へ承継された事業は、鮮魚・海産物などの小売・卸売業、水産物加工業などになります。

これにより、SANKO MARKETING FOODSは、飲食事業の商品を強め、水産事業におけるシナジー効果の創出を狙います。

参考: 株式会社海商が会社分割により設立する新会社の 株式取得(子会社化)に関するお知らせ

ヨシムラ・フード・ホールディングスによるM&A

2018年9月、ヨシムラ・フード・ホールディングスは、SHFFおよびLFFを買収すると決め、SHFF・LFFの発行済株式70%を得ました。

SHFFとLFFは、アジア各地から高品質商品の仕入れが可能な販路を持ち、アジア諸国・オーストラリアなどの企業を対象に卸事業や小売事業を行う会社です。

これにより、ヨシムラ・フード・ホールディングスは、販路を生かして収益を拡げコストを減らすことを狙い、食品などの製造販売を手掛ける中小企業の支援と活性化を見込みます。

織物・衣服・身の回り品小売業のM&A事例

オンワードホールディングスによるM&A

2019年2月、オンワードホールディングスは、大和を子会社にすることを決めました。大和はギフト商品やカタログ企画・販売などを行う会社です。

オンワードホールディングスは、大和が有するマーケティング能力、企画力、取引先と、オンワードホールディングスのブランド力を合わせてシナジー効果を発揮させ、事業と収益の拡大を狙います。

参考:オンワードHD ギフトカタログの大和を子会社化

TSIホールディングスによるM&A

2018年10月、TSIホールディングスは、上野商会を子会社にすることを決めました。上野商会は、アパレル事業を行っています。取得額は、約150億円です。

これにより、企業を成長させ市場規模を拡げるなど、双方の会社におけるメリットの獲得を見込んでいます。

参考:㈱上野商会の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

クロスプラスによるM&A

2018年9月、クロスプラスは、中初を子会社にすることを決めました。クロスプラスは、アパレル業界で企画・製造・販売を手掛け、中初は、帽子アイテムの製造卸売事業を行っています。取得額は公開されていません。

これにより、クロスプラスでは、中初の技術を生かし相乗効果によって収益を拡大し、国内市場の価値を上げることを狙います。

参考:クロスプラス 帽子製造卸の中初を買収

機械器具小売業のM&A事例

ケーズホールディングスによるM&A

2021年10月、ケーズホールディングスは、サワハタキャリーサービスと株式交換を行うことを決めました。

ケーズホールディングスは、家庭電化製品事業などと修理事業などを行うグループの持株会社で、売却側は、家電製品メンテナンス業や電気工事業などを手掛ける会社です。

これにより、ケーズホールディングスは、配送・工事部門を安定させ効率化を狙います。

参考:当社と株式会社サワハタキャリーサービスとの株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ

ヨドバシホールディングスによるM&A

2019年4月にヨドバシホールディングスは、ICI石井スポーツの保有全株式を取得して完全子会社化しました。1964年創業のアウトドア関連用品を専門としている石井スポーツは、豊富な品ぞろえと専門知識の豊富な販売員が多いことからも高い評価を得ている企業です。

ヨドバシホールディングスは、長年培ってきたノウハウを持つ石井スポーツ従業員の雇用を維持する方針を発表しました。そして、ヨドバシグループが有する強みとのシナジー効果実現を目指しています。

参考:株式会社ICI石井スポーツの株式譲受けに関するお知らせ

セグエグループによるM&A

2019年2月、セグエグループは、ネットワーク機器やOA機器の販売を主に手掛けるアステムを子会社にすることを決めました。アステムは、福岡エリアにおいて25年の事業実績があります。

これにより、セグエグループは、顧客基盤を得て収益を増やし、中長期戦略のもと成長が急進している福岡エリアへ進出する見込みです。

参考:連結子会社間の合併に関するお知らせ

メディアスホールディングスによるM&A

2019年2月、買収側であるメディアスホールディングスは、アイテックスメディカルを子会社にすることを発表しました。

アイテックスメディカルは、千葉県での医療機器販売事業に強みを持ちます。これにより、買収側は、販路を拡げ、事業と収益もより拡げる見込みです。

参考:当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ

オートバックスセブンによるM&A

2019年2月、オートバックスセブンは、コクサイショッパーズエイトを子会社化することを決めました。コクサイショッパーズエイトは、オートバックスセブンにおけるフランチャイズチェーンの加盟店です。

これにより、オートバックスセブンは、優秀な加盟店を買収し、岐阜・長野・愛知地域の競争力を強めて経営を効率化する狙いです。

参考:株式会社コクサイショパーズエイトの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

富士通ゼネラルによるM&A

2018年10月、富士通ゼネラルは、F.G.Europe Italia S.p.A.を買収することを決めました。F.G.Europe Italia S.p.A.は、欧州における販売代理店の1つです。

F.G.Europe Italia S.p.A.の発行済株式51%を得る買収で、取得額は1,000万ユーロ(日本円で約13億5,000万円)でした。これにより、富士通ゼネラルは、販売拠点と収益を拡げ、海外における地位の向上を狙います。

参考:イタリアでの事業拡大に向けて販売代理店を子会社化

ヤマダ電機によるM&A

2017年7月に家電量販店大手のヤマダ電機は、株式交換によりベスト電器を完全子会社化しました。九州エリアを中心とする地域量販店として展開してきたベスト電器の店舗ブランドは、完全子会社化後も維持される方針です。

家電エコポイント制度や少子高齢化など、さまざまな影響から家電量販店の競争激化が続いています。ヤマダ電機とベスト電器は両社の連携をより一層強化し、競争力のさらなる向上と両社における収益力アップの実現を目指しています。

参考:ヤマダ電機、 簡易株式交換によりベスト電器を完全子会社化

各種商品小売業のM&A事例

イオンによるM&A①

2021年10月、イオンはキャンドゥへTOBを行いました。

イオンは、小売事業、ディベロッパー事業、金融事業、サービス事業、それらの関連事業などを手掛けるグループの持株会社で、キャンドゥは、100円ショップ「キャンドゥ」を行っています。

これにより、イオンは、シナジー効果の創出による企業価値の向上を狙います。

参考: 株式会社キャンドゥ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

ドンキホーテホールディングスによるM&A

2019年のM&Aでは、ドンキホーテ(現パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)が株式譲渡の手法を用いて、ユニー・ファミリーマートホールディングスからユニー株式の残り60%を取得し、ユニーを完全子会社にしました。M&A前、ドンキホーテは既にユニーの40%の株式を保有していました。

ユニーは、「アピタ」や「ピアゴ」といったスーパーマーケットを運営する企業で、食料品や日用品、衣料品など約5万から8万点の商品を扱っています。一方、ドンキホーテは、コンビニエンス、ディスカウント、アミューズメントを組み合わせた独特の店舗コンセプトで知られる総合ディスカウントストアを運営しています。

2017年の業務提携契約締結後、両社は共同で店舗開発を進めてきました。ドンキホーテのアミューズメント性の高い店舗づくりのノウハウとユニーの食品事業の強みを組み合わせた店舗は、2018年3月から8月の6ヶ月間で、前年同期比で売上が190%、1日平均客数が160%増加するなど、大きな成功を収めました。

この圧倒的な成果を踏まえ、両社はより深いパートナーシップを築くことが両企業の価値をさらに高めると判断し、M&Aを実施したのです。

参考:ユニー株式会社の株式取得(子会社等の異動)及び ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による 当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ

アートグリーンによるM&A

2018年10月、アートグリーンは、日本プリザーブドフラワー協会を子会社にすることを決めました。アートグリーンは、フラワービジネスを行っています。

これにより、アートグリーンは、日本プリザーブドフラワー協会が有するノウハウを得ます。そして、シナジー効果の獲得により、事業を拡げる見込みです。

参考:「合同会社日本プリザーブドフラワー協会」の持分取得(子会社化)に関するお知らせ

イオンによるM&A②

2018年10月、イオンは、フジと資本業務提携を結ぶことを決めました。フジは、チェーンストアを手掛け、50年以上の実績を誇ります。イオングループと同じく、小売業界を中核に事業エリアを拡げている会社です。

これにより、イオンは、中国・四国エリアにおける地位の確立を狙い、ノウハウ・経営資源を生かしてシナジー効果の獲得を見込みます。

参考: 株式会社フジとイオン株式会社の資本業務提携のお知らせ

エイチ・ツー・オーリテイリングによるM&A

2014年6月に実施されたエイチ・ツー・オーリテイリングとイズミヤの合併は、株式交換の手法を使って行われました。この取引では、イズミヤの1株に対してエイチ・ツー・オーリテイリングから0.63株が割り当てられ、結果としてイズミヤがエイチ・ツー・オーリテイリングの完全子会社になりました。

イズミヤは関西地方を中心に、衣料品、食料品、家具などを扱う大型チェーンストアを運営しています。一方、エイチ・ツー・オーリテイリングは阪急百貨店や阪神百貨店の運営、商業施設の開発などを行う持株会社です。

少子高齢化などの社会的変化により経営環境が厳しくなる中、このM&Aは市場シェアの確保や消費者のニーズに迅速に対応する能力を高めることを目的として行われました。

参考:エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社とイズミヤ株式会社の 株式交換による経営統合のお知らせ

セブン&アイ・ホールディングスによるM&A

セブン&アイ・ホールディングス(以下セブン-イレブン)は、生活雑貨・インテリア販売を展開する「Francfranc(フランフラン)」を運営するバルスを2013年12月に約50億円で子会社化しました。

セブン-イレブンは、イトーヨーカ堂が運営するショッピングセンターや、グループ傘下のそごう、西武百貨店に対する「Francfranc」の出店、双方店舗への来店誘致を図るシェア拡大の目的をM&Aにより達成しました。

参考:資本業務提携に関するお知らせ

無店舗小売業のM&A事例

綿半ホールディングスによるM&A

2018年11月、綿半ホールディングスは、アベルネットを買収し連結子会社にしました。アベルネットは、家電通販サイトを手掛け、綿半ホールディングスは、スーパーセンター事業や建設・貿易事業を行う会社です。

これにより、綿半ホールディングスは、アベルネットにおける競争力の高いインターネット通信販売事業を取り入れます。そして、通信販売のノウハウやシステム基盤の共有・取扱商品の拡充など、シナジー効果を得る見込みです。

参考:綿半HD アベルネットを買収、ネット販売ノウハウ吸収

ティーライフによるM&A

2018年7月、ティーライフは、Lifeitを子会社にすると決めました。Lifeitは、セレクトショップの通信販売サイトを手掛けています。取得額は公開されていません。

これにより、ティーライフは、通信販売のノウハウを統合して事業を拡げ、ティーライフの収益を拡大する見込みです。

参考:株式会社Lifeit(ライフイット)の株式取得(連結子会社化)に関するお知らせ

その他の小売業のM&A事例

ジェイフロンティアによるM&A①

2021年12月、買収側のジェイフロンティアは、株式譲渡のスキームにより売却側のAIGATEキャリアを完全子会社にしました。

買収側は、健康食品などの通販・EC事業、医療プラットフォームサービス事業、調剤薬局の運営などを手掛け、売却側は、医療人材紹介事業、営業人材紹介・派遣事業などを展開しています。

これにより、ジェイフロンティアは、新しい事業の医療人材紹介サービス事業へ加わる狙いです。

参考: ジェイフロンティア、医療人材紹介並びにコールセンター事業等を展開するAIGATEキャリアの子会社化に関するお知らせ

ジェイフロンティアによるM&A②

2021年12月、買収側のジェイフロンティアは、代表者からの株式譲渡により、売却側のアルファランを完全子会社としました。

買収側は上述した会社で、売却側は、ダイレクトメールマーケティング事業、ウェブマーケティング事業、物流・フルフィルメント代行事業を手掛けています。

これにより、ジェイフロンティアは、アルファランのマーケティングノウハウを得て、事業を拡げ競争力を強めることを狙います。

参考:ジェイフロンティア、株式会社アルファランと株式会社シーディ及び株式会社バイオセーフの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ

ジェイフロンティアによるM&A③

2021年11月、ジェイフロンティアは、株式譲渡の手法により、my’s(マイズ)を完全子会社としました。ジェイフロンティアは上述した会社で、my’sは、パーソナライズ化粧品の企画・EC販売を手掛ける会社です。

これにより、ジェイフロンティアは、化粧品分野へ本格的に加わることを狙います。

参考: 2021.11.30 ジェイフロンティア、株式会社my’sの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ

ジェイフロンティアによるM&A④

2021年11月、買収側のジェイフロンティアは、シーディとバイオセーフの全株式を得て完全子会社にしました。

シーディは、医薬品卸販売事業などを手掛け、バイオセーフは、シーディにおけるオリジナル医薬品などの企画や製造などを行っています。譲渡額はシーディが1億6,127万7千円で、バイオセーフが3,872万3千円です。

これにより、買収側は、顧客基盤を拡げてオリジナル医薬品の開発力を強め、開発速度を上げることを狙います。

参考:ジェイフロンティア、株式会社アルファランと株式会社シーディ及び株式会社バイオセーフの株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ

クスリのアオキホールディングスによるM&A

2021年5月、クスリのアオキホールディングスは、スーパーマルモを吸収分割で、クスリのアオキHDの子会社であるナルックスへスーパーマルモにおけるスーパーマーケット事業などの権利義務などを承継させる吸収分割契約を結びました。

クスリのアオキHDは、医薬品や日用雑貨などの近隣型小売業、調剤業務などを手掛ける子会社の経営戦略・経営管理などを提供し、ナルックスは、食品スーパーマーケットを展開しています。スーパーマルモは、スーパーマーケットや飲食事業を展開する会社です。

これにより、クスリのアオキHDは、食品スーパーの持つ新鮮な食材の品揃えとドラッグストアの持つ品揃え、調剤薬局を組み合わせることを狙い、グループのさらなる向上も見込みます。

参考:当社子会社の会社分割(吸収分割)による 株式会社スーパーマルモの一部事業承継に関するお知らせ

カインズによるM&A

2021年5月、カインズは、unerryと資本業務提携契約を結びました。unerry は、日本最大級のリアル行動データプラットフォームを手掛ける会社です。

カインズは、中期経営計画で「次のカインズを創る」ことを目標に不連続な改革を促進し、SBU 戦略で、圧倒的 No1カテゴリーの開発や売場構成の標準化、販促・マーケティングの強化などに取り組んでいます。

これにより、カインズは、データ収集技術を複数持つunerry との提携で、必要とするデータ収集とその活用を行い、商品開発や販促活動に生かす狙いです。

参考: unerry、カインズと資本業務提携

ゲオホールディングスよるM&A

2019年4月にゲオホールディングスは、リユース事業を手掛けるおお蔵を完全子会社化しました。ゲオホールディングスは映像・コミックレンタルを展開するゲオショップのほかに、生活用品などをリユースするセカンドストリートを運営しています。

ゲオホールディングスは、2002年からおお蔵とのM&Aに着手していました。ブランドバッグや時計など、高級ブランドリユース商材に高い調達力を持つおお蔵を子会社としたことで、幅広いリユース商材をそろえることが可能となり、さらなる飛躍を目指しています。

参考:『株式会社おお蔵』の株式取得のお知らせ

コンドーテックによるM&A

2021年11月、買収側であるコンドーテックは、株式譲渡の手法により、栗山アルミを子会社にすることを決めました。

コンドーテックは、金物小売業、鉄構資材などの製造・販売業などを手掛け、栗山アルミは、アルミ押出型材などの製造開発、型材・板材・ステン レスの加工などを行っている企業です。

これにより、コンドーテックは、需要が増えると見込まれるアルミ商材の製造部門を取得しています。

参考:栗山アルミ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

コメ兵によるM&A

2018年11月、コメ兵は、シエルマンを戦略的グループ化すると発表しました。シエルマンは、アンティーク時計などの販売を手掛け、資本提携・業務提携・店舗出店・EC戦略・グループ再編を重要戦略としている会社です。

これにより、コメ兵は、シエルマンの販売実績とノウハウを生かし、ブランド・ファッション・時計などの事業で、他社との差別化を狙い、企業価値を高めて経営の安定性を確保する見込みです。

参考: 編集上に下に ここに追加 「株式会社シエルマンの戦略的グループ化に関するお知らせ」及び「当社及びグループ会社の役員の異動に関するお知らせ」を発表いたしました

ビューティガレージによるM&A

2018年8月、ビューティガレージは、台湾千冠莉を買収することを決めました。ビューティガレージは「アジアNo.1のIT美容商社」を掲げ、台湾千冠莉は、美容関連商品の開発・販売を行っています。

これにより、ビューティガレージは、台湾におけるネットワークの構築・ノウハウや人材の獲得・中華圏市場における企業価値の向上を狙い、市場規模を拡げる見込みです。

参考:ビューティガレージ、台湾に大型ショールームをオープン

ウエルシアホールディングスによるM&A

2016年度にドラッグストア業界首位となったウエルシアホールディングスは、2018年3月に一本堂の全株式を取得して完全子会社にしました。東京都内を中心に展開していた一本堂を傘下にしたことで、都市部における店舗網の強化が実現しました。

また、相互のノウハウを共有し、事業基盤をより強固にしています。M&Aを行ったことで、ウエルシアホールディングスは、より一層、経営の効率化を図る狙いも達成できたといえるでしょう。

参考:ウエルシア、ドラッグ店の一本堂を子会社化

小売業界のM&Aのまとめ

小売業界には多種多様な業界があり、それぞれの現状やM&Aの動向は全く異なっています。M&Aは、業界の現状を理解しているかどうかが成功の秘訣といっても過言ではありません。

同業他社の手法や過去のM&Aなどを参照しつつ、自社を成長させられる適切な経営戦略を描けるよう、知識を蓄えましょう。今回の記事をまとめると、以下です。

・小売業界の現状

→コンビニ・ドラッグストアは増加傾向、百貨店は縮小傾向

・小売業界のM&A

→企業の買収、事業承継、事業売却などM&Aは以前から活発

・小売業界におけるM&Aの今後の見通し

→ますます活発化、大規模なM&Aも増加する傾向

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

- 譲渡企業様完全成功報酬!

- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)

- 上場の信頼感と豊富な実績

- 譲受企業専門部署による強いマッチング力

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。

また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。

相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説

買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説

M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説

株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説

法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...

関連する記事

コンテンツ制作業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムではコンテンツ制作業界のM&Aについてまとめました。主な内容として、コンテンツ制作業界の概要と市場動向、コンテンツ制作会社のM&Aで得られるメリットや注意点、M&...

予備校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは予備校業界のM&Aについてまとめたものです。主な内容として、予備校業界の概要と市場動向、予備校のM&Aで得られるメリットや注意点、M&Aプロセスの概略などの解説...

非鉄金属業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは、非鉄金属業界のM&Aに関してまとめたものです。主な内容としては、非鉄金属業界の市場動向、非鉄金属業界におけるM&Aのメリットと注意点、M&Aを行う際の流れなど...

家電量販店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

家電量販店業界におけるM&Aの実態をまとめました。主な内容として、家電量販店業界の市場動向、家電量販店のM&Aにおけるメリットや注意点、M&Aを進める際の流れなどを解説し...

情報サービス業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは情報サービス業のM&Aについてまとめたものです。主な内容は、情報サービス業の概要・市場規模・M&A動向、情報サービス業におけるM&Aのプロセス、売却・譲渡・買収...

レンタカー業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

レンタカー業界でのM&A事情についてまとめました。説明している内容は、レンタカー業界の概要・市場動向・M&A動向、M&Aを行う際の流れ、売却・譲渡・買収におけるメリットと...

幼稚園業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

幼稚園経営は学校法人が行う事業でありM&Aの対象になります。本コラムの主な内容は、幼稚園業界の概要や市場動向・M&A動向、M&Aを進める際の流れ、M&Aで得られる...

BPO業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

BPO業界でもM&Aは盛んに行われています。本コラムの内容は、BPO業界の概要や市場規模の動向、BPO業界のM&A動向とM&Aの流れ、M&Aによる売却・譲渡・買収...

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。