M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

2026年1月20日更新業種別M&A

運送業界のM&A動向と成功への戦略|最新の課題解決や買収メリットを解説

物流の2024年問題や人手不足を受け、運送業界のM&Aは加速しています。本記事では、最新の業界動向やM&Aを成功に導くポイント、メリット・リスクを徹底解説します。経営戦略の一助としてぜひご活用ください。

目次

運送業界の現状課題と2025年以降の市場展望

ここでは、現在の日本で運送業界がどのような状況にあるのか、その概要を確認しつつ、今後の展望をお伝えします。

運送業界の市場規模

全日本トラック協会の「日本のトラック輸送産業-現状と課題-2023」によると、トラック運送事業の営業収入は約20兆円、従業員数は約200万人にのぼります。これは日本の物流業界全体の約7割を占める規模です。

国内の貨物輸送量(トンキロベース)は、長年ほぼ横ばいで推移していましたが、EC市場の拡大に伴い宅配便の取扱個数は年々増加傾向にあります。2022年度の宅配便取扱個数は50億個を突破しました。

輸送手段別のシェア(トンキロベース)では、自動車輸送が約50%、内航海運が約40%と、この2つが国内物流の大半を担っている状況に変わりはありません。

参考:経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」

2024年問題の本格化と2030年に向けた物流危機

経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」

出典:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/001_01_00.pdf

2024年4月から施行されたドライバーの時間外労働規制により、運送業界は新たなフェーズに入りました。2025年以降は、この規制に伴う「輸送能力の不足」がより鮮明化し、2030年には約34%の荷物が運べなくなる可能性が指摘されています。さらに、2026年度までには改正流通業務効率化法などの施行により、特定事業者に対する「中長期計画の作成」や「物流統括管理者(CLO)の選任」が義務化される予定であり、コンプライアンス遵守と効率化への対応が企業の存続を左右する重要な局面を迎えています。

規制適用後、実際に以下のような影響が顕在化しつつあります。

- 運送会社の売上・利益の減少

- 荷主企業が負担する運賃の上昇

- 残業代減少によるドライバーの収入減と、それに伴う離職リスク

各社は、運賃の値上げ交渉や共同配送、DX化による業務効率化といった対応に迫られています。時間外労働の割増賃金率引き上げなども、経営への大きな影響要因です。

厳しい経営環境

全日本トラック協会の調査(2023年版)によれば、運送会社の99%以上が中小企業です。EC市場の拡大で需要は高まる一方、多くの企業が厳しい経営環境に置かれています。

主な要因は、近年の燃料価格高騰や人件費の上昇、安全対策・環境対応といったコストの増加です。さらに、規制緩和による新規参入の増加で価格競争が激化し、利益率が圧迫されています。

また、業界特有の多重下請け構造により、末端の運送会社にしわ寄せが及び、適正な運賃を収受しにくいという根深い問題も、経営を厳しくする一因となっています。

参考:公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送ー産業現状と課題ー2022」

公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2024」

トラックドライバー不足

公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2024」

出典:https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

総務省の調査によると、令和5年時点でトラック運送事業の就業者数は約201万人 で、そのうちドライバーなどの輸送・機械運転従事者は約88万人となり、近年は横ばいで推移しています。

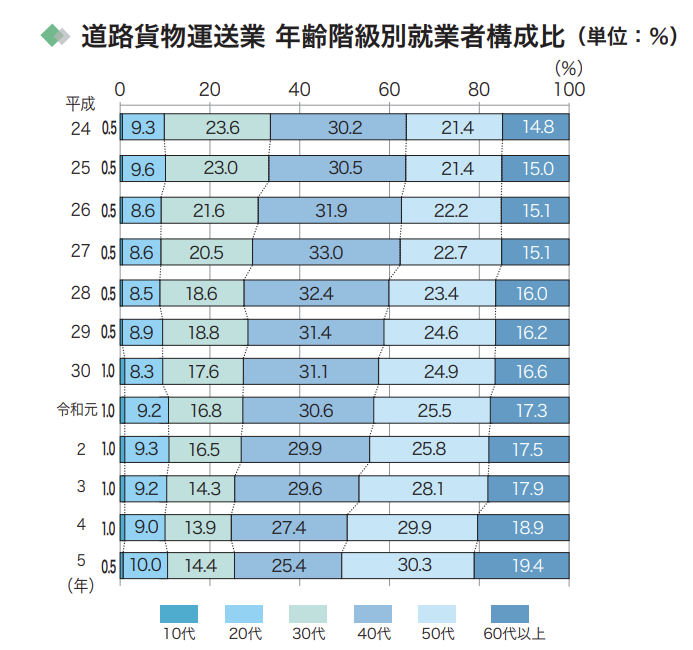

業界の特徴として、中高年層の男性労働力への依存が続いており、依然として50歳以上の割合が高い水準で推移しています。2025年以降は団塊ジュニア世代が順次定年を迎えることから、人材不足はさらに加速する見込みです。これに対応するため、若年層や女性ドライバーの採用に加え、M&Aによって経験豊富なドライバーを組織ごと確保しようとする動きが強まっています。

また、女性の就業率も低く、全就業者に占める割合は20.4%、ドライバーなど輸送・機械運転従事者ではわずか3.4% という状況です。若年層の減少とともに、人材確保の面で今後の課題が多い業界といえます。

公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2024」

出典:https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

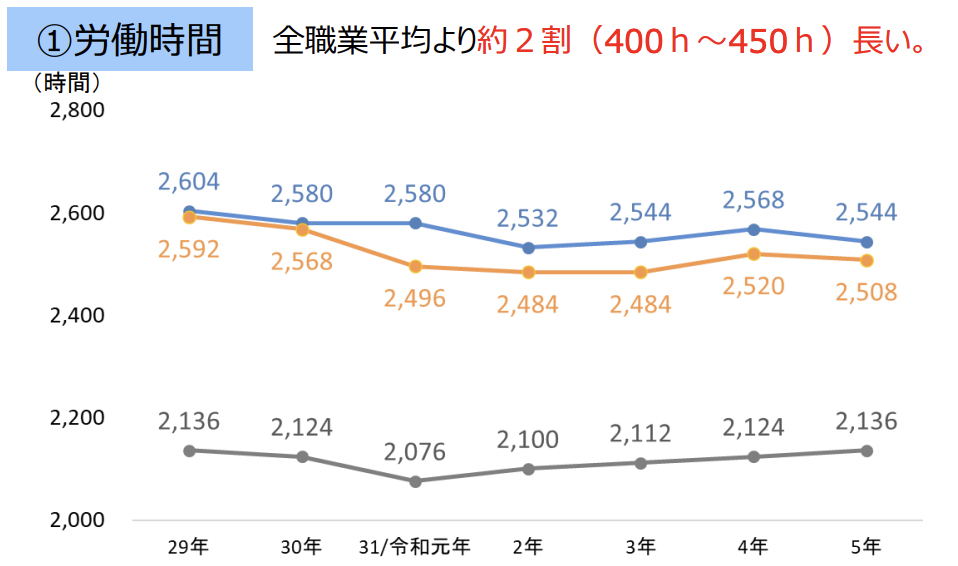

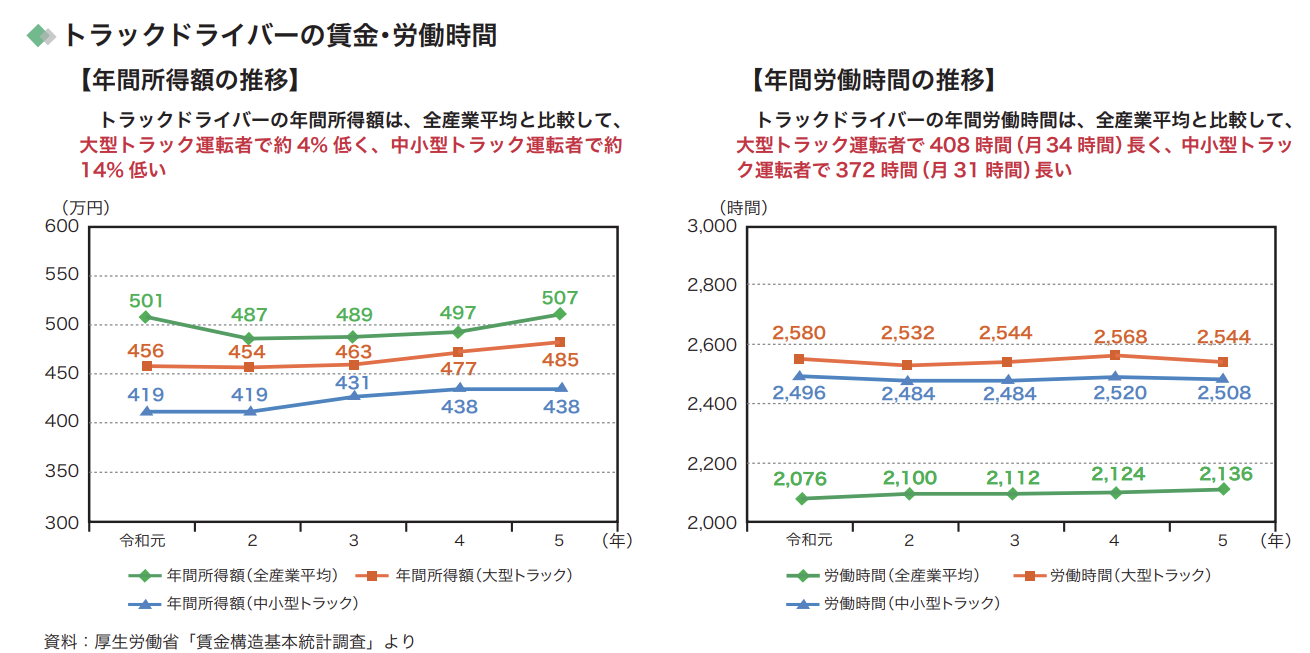

国土交通省自動車局貨物課によると、運送・物流業界のドライバーは労働時間が長いです。しかし、他業種と比べると賃金が低いことがわかります。

今後は、時間外労働の上限設置によって残業が出来ずドライバーの残業代が減るため、今まで以上に賃金が下がるケースもあります。そうなれば離職を選ぶドライバーの増加も考えられ、人材確保がさらに厳しくなる可能性が高まります。

生産性向上の取組

国土交通省は、経済活動を支える運送業の生産性向上を図り、良質な物流サービス の提供を確保するため下記の取り組みを発表しています。

- 実働率の向上

- 実車率(時間あたり)の向上

- 実車率(距離あたり)の向上

- 積載率の向上

具体的にはネットワーク再編に伴う長距離輸送の防止によるトラック実働率の向上やシステムの導入による荷待ち時間の削減などがあります。

運送業界の今後の展望

労働環境の改善は急務であり、2025年以降はデジタルタコグラフや動態管理システムの活用による「待機時間の削減」が本格化します。また、荷主企業の物流を包括的に担う3PL需要の拡大に加え、2026年に向けてはカーボンニュートラルへの対応(GX)を前提とした物流網の構築が求められます。これらの高度な要求に応えるため、単独経営ではなくM&Aによるグループ化を選択する企業が増加するでしょう。

加えて、AIを活用した配送ルートの最適化や、倉庫業務の自動化といった物流DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠です。また、脱炭素社会に向けたEVトラックの導入など、GX(グリーン・トランスフォーメーション)への対応も企業の持続的な成長に欠かせません。

これらの変化に対応するため、大手企業によるM&Aを通じた業界再編はさらに加速するでしょう。中小企業にとっても、M&Aは生き残りと成長のための重要な戦略的選択肢となります。

運送業界でM&Aによる再編が加速する背景と動向

運送業界でM&Aが活発化している最大の要因は、2024年問題やドライバー不足といった深刻な経営課題の解決策として、M&Aが有効な手段となっているためです。大手企業は、M&Aによって新たな配送網や人材、ノウハウを獲得し、事業規模の拡大とサービスの強化を積極的に進めています。

こうした大手企業の動きに対抗するため、あるいは単独での生き残りが困難な中小企業同士がM&Aによって経営基盤を強化する動きも増えています。

M&Aは、買い手にとっては不足するドライバーや車両を一括で確保できるメリットがあり、売り手にとっては後継者問題の解決や事業の継続につながります。業界全体が大きな変革期にある今、M&Aは企業の成長戦略に不可欠な選択肢となっているのです。

経営者の高齢化によるM&A

後継者不在で悩む中小企業は非常に多くあり、国としても大きな課題です。運送会社・物流会社は9割が中小企業であり引退時期に差し掛かった経営者が多いです。そんな中、後継者がいないために廃業せざるを得ないケースも多数あります。

また、経営者自身だけだけでなく従業員やドライバーも高齢化しています。しかし、運送会社・物流会社の長時間労働、低賃金の労働環境から新規人材の確保に苦しんでいる企業も少なくありません。そのため、後継者不在でも事業承継を実現するためM&Aを活用するケースも増えてきています。

周辺企業とのM&A

倉庫内業や倉庫での物流までの商品保管といった運送業の周辺業務を行っている企業とのM&Aが行われています。

例えば倉庫業では自社内で郵送まで行いたいというニーズがあります。しかし、運送業は本業ではないためM&Aによって拠点や配送ルートの確保などの確保を目的としたケースもあります。

近年では、倉庫会社が配送機能の強化を目的として運送会社を買収する、といった事例が見られます。

その他にも、通信販売企業を行なっている企業とのM&Aも増えています。新型コロナにより通信販売企業の売り上げも非常に伸びています。しかし配送ルートに限りがあるため人材や配送ルートの確保のためにM&Aを行なっています。

先進的分野への投資によるM&A

運送業は生産性の向上のため業界の大手企業はIT企業を内部に取り込むM&Aがみられるようになりました。

中小規模の運送会社では、デジタル化の遅れが深刻な課題となっています。2026年以降の物流DX推進を見据え、AIによる配車最適化や自動運転技術との連携、EVトラックの導入などへの投資が不可欠です。こうした自社単独では困難な「先端IT技術の導入」を目的としたM&Aや、ITベンダーとの資本提携が、業界内での競争優位性を築く鍵となります。

例えば、AIやIoTといった先進技術を持つIT企業が、物流業界への本格参入や実証実験の場を確保する目的で、運送会社をM&Aするケースも出てきています。

運送業界のM&A検討時に把握すべきリスクと留意点

運送業界のM&Aを成功させるためには、特有の注意点やリスクを理解しておくことが重要です。ここでは、特に確認すべき3つのポイントを解説します。

簿外債務や偶発債務のリスク

デューデリジェンス(買収監査)の過程で、貸借対照表に記載されていない「簿外債務」の有無を徹底的に調査する必要があります。特に、未払いの残業代や社会保険料の滞納は運送業界で散見されるリスクです。また、過去の交通事故に関する損害賠償請求など、将来発生する可能性のある「偶発債務」にも注意が必要です。

従業員の離職と労働環境の統合

M&Aの成功は、ドライバーや管理者といった従業員を引き継げるかどうかに大きく左右されます。経営方針や企業文化の違いから、M&A後に主要な従業員が離職してしまうケースは少なくありません。買収後は、給与体系や労働条件のすり合わせを丁寧に行い、従業員の不安を払拭するための円滑なコミュニケーションが不可欠です。

許認可の引き継ぎに関する手続き

運送業を行うには「一般貨物自動車運送事業許可」が必要です。M&Aのスキーム(株式譲渡か事業譲渡か)によって、許認可の引き継ぎ手続きは大きく異なります。特に事業譲渡の場合は、買い手側が新たに許可を取得する必要があり、時間と手間がかかります。行政書士などの専門家と連携し、手続きに漏れがないよう進めることが重要です。

運送業界のM&Aを成功させるためのポイント

M&Aは、方針決定から成約まで数ヶ月から1年以上かかることもあり、法務や財務、税務といった専門知識が不可欠です。また、自社の希望条件に合う相手企業を見つけるだけでも多大な労力を要します。

運送業界のM&Aを成功確率を高めるには、業界の動向や慣習に精通したM&A仲介会社やアドバイザーといった専門家のサポートを得ながら進めることが最も確実な方法です。

運送業界のM&Aを検討する際の具体的なステップ

運送のM&Aを円滑に進め、期待したシナジーを得るためには、適切な手順を踏むことが不可欠です。

自社の強みと売却・買収目的の明確化

まずは自社の配送網、保有車両、ドライバーの層、主要荷主との関係性などを棚卸しし、強みを可視化します。買収側であれば「どのエリアや機能を補完したいのか」、売却側であれば「従業員の雇用維持か、創業者利益の確保か」といった目的を明確にすることが、最適なパートナー選定の第一歩となります。

適切なアドバイザー選定と候補企業の抽出

運送業界は特有の許認可や労務管理、商習慣があるため、業界知識が豊富なM&A仲介会社やアドバイザーを選定することが重要です。専門家を通じて、財務状況だけでなく、コンプライアンス体制や社風が合致する候補企業をリストアップし、慎重に打診を進めます。

デューデリジェンスの実施と条件交渉

候補企業との基本合意後は、詳細なデューデリジェンス(買収監査)を実施します。特に運送業界では、未払い残業代の有無や社会保険の加入状況、車両の整備状態、過去の事故歴などを徹底的に精査します。その結果に基づき、最終的な譲渡価格や従業員の処遇などの条件交渉を行います。

運送業界のM&Aメリット

運送流業界で、M&Aによって期待されるメリットをまとめました。

| 買い手側のメリット | 売り手側のメリット |

|---|---|

| ・経営資源の確保 ・物流システムの差別化 ・実働率・積載効率の向上 ・迅速かつリスクを抑えた新規参入 |

・事業承継問題の解決 ・従業員の雇用維持 ・事業規模の拡大・サービスの質向上 ・譲渡利益の獲得 ・個人保証・債務の解消 |

買い手側のメリット

買い手側の主なメリットを4つ紹介します。

①経営資源の確保

他のトラック運送会社やトラック物流会社を買収すれば、人的経営資源(ドライバー)を確保できます。また、販路や車両などの経営資源も取り込めるため、業績の拡大・向上につながります。経営資源が不足する中小規模の運送会社にとって、経営資源の確保は魅力的なメリットです。

②物流システムの差別化

他社との物流システム差別化を実施できる可能性が高まることも、M&Aで運送会社を買収するメリットの1つです。自社にない経営資源を取り込み融合させることで、他の運送会社が行っていないサービス(工夫のノウハウ)が生まれる可能性があります。

また、他業種の会社を買収すれば、ワン・ストップサービスの提供などにより、持続的な競争優位性を確立も実現可能です。

③実働率・積載効率の向上

車両や設備など運送会社に欠かせない資産を取得すれば、実働率や積載効率の改善につながります。事業の効率性が高まれば、これまで実現できなかったコスト削減などが図れるため、結果的に収益の拡大を見込むことが可能です。

④迅速かつリスクを抑えた新規参入

買収側が運送会社でない場合、買収により運送業界に新規参入できます。しかし、新事業を軌道に乗せるまでには、多くの費用・時間がかかります。また、ノウハウがゼロの状態から始めるため、事業の成功可能性が低いです。

M&Aを活用流ことで、すでに運送事業が軌道に乗った会社や事業を獲得できます。つまり、スピーディーにリスクを抑えた新規参入が可能です。

売り手側のメリット

売り手側のメリットは、主に以下の5つです。

①事業承継問題の解決

他の業種と同様に、後継者不足の問題を抱える運送会社は増加の一途をたどっており、後継者不在を理由にやむなく廃業を選択する運送会社は少なくありません。

M&Aにより運送会社を第三者に売却すれば、後継者不在であっても事業を存続でき、事業承継問題を解決できます。また、経営者は会社の売却金を取得できることもM&Aのメリットです。

②従業員の雇用維持

M&Aにより会社を存続させることに成功すると、従業員の雇用を守れます。むやみに失業者を増やさなかった点は、広い意味で社会貢献の1つといえます。

③事業規模の拡大・サービスの質向上

M&Aによる会社売却で、大手運送会社の傘下に加われば、これまで実現不可能だった業務内容改善の取り組みが可能です。安定した経営状況と豊富な経営資源を用いて、事業規模拡大やサービスの質向上が実現できます。

④譲渡利益の獲得

原則、株式譲渡の場合は経営者が株式の譲渡利益を得て、事業譲の場合は会社が事業の譲渡利益を獲得します。

営業利益の数年分に値する利益が獲得できるため、老後に悠々自適な生活を送れたり主力事業や新規事業に投資したりすることも可能です。また、廃業と比べると、廃業手続きの費用がかかることなく譲渡利益を獲得できます。

⑤個人保証・債務の解消

株式譲渡で運送会社を売却すると、銀行などへの債務も包括的に引き継がれます。経営者保証ガイドラインで定めた条件を満たせば、経営者の負う個人保証も高確率で解消します。

これにより、倒産した場合に個人が債務返済を負うリスクの心配や業績悪化のリスクがなくなり、安心して暮らすことが可能です。

運送業界でM&Aを行うデメリット

運送業界でM&Aを行うデメリットを具体的に解説します。

| 買い手側のデメリット | 売り手側のデメリット |

|---|---|

| ・簿外債務や偶発債務を引継ぐおそれ ・ドライバー・社員が離職するおそれ ・のれんの減損リスク |

・希望どおりの条件でM&Aできないおそれ ・競業避止義務を負うおそれ ・顧客や取引先から反対されるおそれ |

買収側の3つのデメリット

まずは、買収側のデメリットから紹介します。

①簿外債務・偶発債務を引継ぐおそれ

簿外債務とは、貸借対照表に記載がない債務保証や未払い賃金などで、偶発債務は将来的に債務となるものです。株式譲渡では会社を丸ごと得るため、簿外債務や偶発債務を引き継ぐ可能性があり、買収側は大きな損失を被るおそれもあります。

簿外債務・偶発債務を引き継ぐリスクを回避したい場合、事業譲渡の手法で買収すると良いでしょう。そのほか、デューデリジェンスにより、リスクに応じて買収金額を変える方法もあります。

②ドライバー・社員が離職するおそれ

優秀なドライバー・社員は、M&Aを行う際に非常に重要です。しかし、M&A後に買収側の企業理念や労働条件などが合わなかったり社員とうまくいかなかったりすると、従業員が離職する可能性があります。

買収側は、引き継ぐ人材にとって働きやすい環境に事前に整えておきましょう。また、人材が離職するリスクも考えて、買収金額や事業戦略を検討することが大切です。

③のれんの減損リスク

のれんとは、売り手における無形資産の価値のことです。基本的にM&Aでは、無形資産の価値・シナジー効果・将来性を含めて、のれん代として買収価格を計算します。M&A後の事業運営がスムーズにいくと、のれん代を上回る利益を得られますが、事業がうまくいかないケースもあります。

回収が難しくなったのれん代は減損損失や株式評価損として計上するので、のれんの減損によって多くの損失を計上する可能性があり、業績悪化となるリスクもあります。

売却側の3つのデメリット

次に、売却側のデメリットを紹介します

①希望どおりの条件でM&Aできないおそれ

売却側は、希望どおりの条件でM&Aができなかったり、相手先が見つからず売却を断念したり、事業承継を行えなかったりするケースも考えられます。

また、必ずしも、買収先と希望した条件で売却できるとは限りません。買収先から、売却側が納得できない条件を提示されることもあるため、売却側は準備期間に余裕を持って、企業価値の向上や相手探しを入念に行うことがポイントです。

②競業避止義務を負うおそれ

競業避止義務とは、一定期間にわたって隣接する市町村の区域内で売却した事業と同じ事業を行ってはならない義務のことです。運送・物流事業を売却すると、その地域や隣接する地域では、同じ事業を原則として20年間行えません。

M&A後に新規事業を行う場合は、会社法や契約の内容を十分にとチェックしましょう。そのうえで、競業避止義務を負うかどうか確認してください。

③顧客や取引先から反対されるおそれ

支配権が買収側に移ると、料金設定や契約条件などが変わる可能性があり、顧客や取引先に反発されるおそれがあります。反発を避けるには、「顧客や取引先の反発を生じる変更をしない」などの条件を、M&A時に決めておくことが大切です。また、顧客や取引先に対して誠実に説明することも忘れないでください。

運送会社のM&A相場

M&Aの実施を検討する際、重大な関心事の1つに相場や費用が挙げられます。運送流業界のM&Aにおける会社の売買価格相場や、M&A仲介会社に支払う手数料などを解説します。

売却相場の算出方法(簡易的)

運送会社における売却相場の算出方法は、他業界と大差ありません。一般的な中小規模の運送会社のM&Aでは、時価純資産に営業利益の2〜5年分を加算した額がおおよその相場とされます。

純資産にプラスする利益とは、無形資産の価値であるのれん代を表します。詳しく説明すると、事業譲渡と株式譲渡では、売却価格の相場が異なります。事業譲渡で一部の運送事業のみを売却するケースでは、譲渡資産へ事業利益の2〜5年をプラスした額がおおよその相場です。

- 株式譲渡であれば「時価純資産+ (営業利益 + 役員報酬) ×2〜5年」

- 事業譲渡であれば「事業資産+ 事業利益×2〜5年」

上記の計算式で求めるとより近い金額がわかります。

企業価値をもとに交渉して最終的な価格を決定

運送会社のM&Aでは、売却側の企業価値を算出し、その金額をベースに交渉を行ったうえで、最終的な取引金額が決められます。最終的な譲渡価格は、企業価値だけでなく、買収側企業の資産状況・M&Aに対する緊急度・想定されるシナジー効果なども考慮したうえで決定されるのです。

そのため、必ずしも、企業価値と取引金額が一致するとは限らず、実際の取引金額は時と場合によって変動します。相場とかけ離れた金額でM&Aが成立した事例も報告されているため、相場をあくまでも参考程度に把握しておくことが大切です。

コストアプローチ

コストアプローチは、評価対象企業の純資産額に着目した企業価値算出方法です。算出は貸借対照表の純資産額をもとにするため、客観性の高い評価を行うことができます。

主な評価方法には純資産額を時価に置き換える「時価純資産法」、簿価を使用する「簿価純資産法」とがあり、どちらもシンブルな計算で求めることが可能です。

コストアプローチは客観性の高さに優れているものの、評価対象企業(あるいは事業)の固有性質や将来の収益性は評価に反映させることができません。そのデメリットを補うために無形資産(ノウハウ・ブランドなど)は、営業権として加える方法をとることも多いです。

インカムアプローチ

インカムアプローチは、評価対象企業が持つ将来の収益性に着目した企業価値算出方法です。主な方法にはDCF法や配当還元法などがあり、DCF法はインカムアプローチの代表的な方法で、将来得られるであろう予測キャッシュフローをリスクなどを考慮したうえで現在価値に割り引いて算出します。

インカムアプローチの大きなメリットは企業(あるいは事業)がもつ固有性質や将来の収益力を企業価値に反映できることですが、将来予測は事業計画書などもとにしたものであるため、客観性に乏しい点がデメリットです。

また、DCF法は投資効率を考えるうえでは最も合理的な評価方法だといわれますが、理論・計算が非常に難しいため算出には専門的な知識が求められます。

マーケットアプローチ

マーケットアプローチは、評価対象企業と業種・事業規模・事業内容などが類似する企業(上場企業)を選定し、その企業の時価総額(株価)や過去のM&A事例などから企業価値を相対評価する方法です。

類似会社比較法・類似取引比較法などがあり、株式市場での価値などがベースとなるため客観性が高く、市場トレンドが反映されるというメリットがあります。その反面、基準となる類似企業の選定は難しく、主観が入りやすい点がデメリットです。

また、中小企業やベンチャー企業などでは類似する上場企業がみつからない可能性もあり、その場合はマーケットアプローチを用いることできません。

企業価値評価について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。

運送会社のM&A費用

| 手数料項目 | 内容と生じるタイミング | 手数料相場 |

|---|---|---|

| 相談料 | M&Aの支援業務を正式依頼する前の相談料 | 0~1万円程度 ※初期相談は無料のところが多い |

| 着手金 | 業務委託契約の締結時に生じる手数料 | 50〜300万円程度 ※着手金が無料のところもある |

| 中間報酬 | 基本合意締結時などM&Aが一定段階に到達した時点で生じる手数料 | 成功報酬の5〜20%または30〜200万円程度 ※成約時の成功報酬から差引かれるケースが多い |

| デューデリジェンス | 基本合意締結後に実施されるデューデリジェンスにかかる費用 | 実費(調査範囲により異なる) ※買収側負担が一般的 |

| 成功報酬 | M&Aが成約した時点で生じる手数料 | 算出基準額の1~5%程度(レーマン方式の場合) ※最低成功報酬額が設定されている場合もある |

| 月額報酬 | 契約期間中は毎月生じる顧問料 | 20〜200万円/月程度 |

| その他業務にかかる費用 | 出張費・交通費など | 実費 |

M&A仲介会社またはM&Aアドバイザリーに業務を依頼する場合、業務に対する費用(手数料)が発生します。M&A仲介会社などへの手数料は、すべての会社も一律に規定されているわけではないため注意が必要です。

M&A業務の委託から成約までの間で最大限に手数料が発生するM&A仲介会社の場合、契約時点で発生する着手金、成約または委託契約終了まで毎月発生する契約料、M&A基本合意契約が成立したときの中間報酬、M&A最終成約時の成功報酬が発生します。

手数料の名称は、M&A仲介会社によって変わることもあります。また、M&Aは必ずしも成約が約束された取引ではありませんが、上記の手数料のうち成功報酬以外は、M&Aの成約にかかわらず発生し、なおかつ返還されない費用であるため注意が必要です。

運送会社のM&A注意点

ここでは、運送会社がM&Aを行う際に注意すべきポイントを2つ紹介します。

国土交通省の認可が必要なケース

貨物自動車運送事業法の第30条に、「国土交通大臣の認可を受けなければ、運送事業の譲渡および譲受の効力は生じない」とされています。事業譲渡の手法により運送事業あるいは許可だけを売却する場合は、法律の定めにもとづいた許可取得の手続きが必要です。

貨物自動車運送事業法施行規則の第17条によると、事業譲渡の認可を申請する際は、以下を記した「事業の譲渡譲受認可申請書」が必要です。

- 譲渡人や譲受人の氏名あるいは名称、住所

- 事業譲渡価格

- 事業譲渡予定日

- 事業譲渡が必要な理由

また、「事業譲渡契約書の写し」「事業譲渡価格の明細書」「定款や貸借対照表、資産目録などの資料(一般貨物自動車運送事業を行なっていない譲受人の場合)」の添付も必要です。

認可を受けるための要件

貨物自動車運送事業法の第30条3項に、「第5条および第6条の規定は、前2項の認可について準用する」と定められています。買収側が運送事業の許可を引き継いだうえで事業を行う際は、第5条や第6条に規定の新規許可を受ける条件を満たさなければなりません。

この要件は、第6条および公示されている処理方針の資料に規定があります。主な要件を簡単にまとめました。

- 運送事業を運営するうえで必要な資源の確保

- 運行管理者や整備管理者、運転者の確保

- 運送事業に必要な資金の確保

運送会社のM&Aを成功させるためのポイント

運送業界のM&Aを成功させるためのポイントは、以下の5つです。

タイミング

運送会社のM&Aでは、経済の状況が大きく影響します。特にトラックドライバーなどの確保という面が重要になり、ドライバーの年齢が高くなるにつれてM&Aに対する抵抗が強くなる傾向があります。環境や状況に左右されやすい運送業界のM&Aは、実施タイミングが非常に重要です。

シナジー効果

M&Aによるシナジー効果を最大限に発揮させることも重要なポイントです。運送業界のM&Aでは事業の内容や営業エリア以外にも、ドライバーやトラックなどの車両や物流設備の状況をしっかりと把握しておくことが大切です。

税金対策

運送業界のM&Aや売却には、高額な税金がかかります。M&Aを進める際は、税金対策を計画していきましょう。

事業承継のためのM&Aでは、贈与税などが考慮される制度があります。M&Aを検討する際は、税金対策に関ししっかり調べ有効に活用するとよいでしょう。

相場の把握

運送会社・トラック物流のM&Aを検討する際は、相場価格の把握が必要不可欠になってきます。条件ばかりに焦点を当てていると、価格で損をする場合も多いです。相場の把握をしっかり行うことも運送会社のM&A重要なポイントといえます。

M&A会社選び

運送会社のM&Aを成功させるかは、M&A会社選びも重要です。成約するまでには数カ月程度の時間を要するうえに、各プロセスの進行に専門的な知識も必要です。M&Aを成功させるには、M&A仲介会社などの専門家にサポートを依頼しましょう。

運送会社のM&A流れ

M&Aの目的・方向性の明確化

M&A実施を検討し始めたら、最初にM&Aで何を得たいのか(目的)や自社・事業がM&Aによってどうなりたいのか(方向性)を明確化しておくことが重要です。また、自社の目的によっては必ずしもM&Aが最適解でない場合もあるので、ほかの方法がないかという点も考慮したうえで検討する必要があります。

検討の結果、M&Aを行うと決定したら、相手企業への希望条件・希望譲渡価額・売却時期などを決めておきましょう。希望条件を最初から細かく決めてしまうと相手先がみつかりにくくなるため、この時点では大まかに設定することがポイントです。

M&Aの専門家へ相談

M&Aを行うためにはまず相手先企業を探さなければなりませんが、これを自社の力だけで進めていくのは非常に難しいものです。また、M&A工程は複雑であり、専門知識が必要な手続きも多いため、M&A仲介会社など専門家へ支援業務を依頼することで効率的かつ安全に進めていくことができます。

M&A仲介会社など相談先はそれぞれ得意とする業種・案件規模があり、サポート範囲や手数料体系は会社によって違うため、支援実績と併せて総合的に判断することが大切です。最近は多くのM&A仲介会社が無料相談を行っているので、担当アドバイザーとの相性なども確認しておくとよいでしょう。

交渉相手の選定

M&A仲介会社の場合、希望条件に合う企業やシナジーが見込める企業をM&Aアドバイザーが数社から数十社程度リストアップしてくれます。これを「ロングリスト」と呼び、そこから業種・事業内容・規模・エリアなどの条件で数社に絞り込む流れが一般的です。

ログリストから数社に絞り込んだリストを「ショートリスト」といい、そのなかからM&A交渉を打診する候補先企業を決定します。候補先を決める際は、相手企業の経営理念や社風なども確認しておくこともポイントのひとつです。そして交渉したい相手企業が決まったら、M&A仲介会社が交渉についての打診を行います。

秘密保持契約の締結

M&A交渉を相手先企業へ打診する際は、「ノンネームシート」という資料を用います。ノンネームシートとは、社名は伏せた状態で大まかな地域や簡単な事業内容など、自社が特定されずかつM&A交渉を行うべきかを相手先が判断できる程度の内容をまとめたものです。

相手先企業がノンネームシートをみてM&A交渉に前向きな意向であれば、両社のあいだで秘密保持契約を締結し、企業概要書を提出して社名・詳細な所在地・財務情報・役員構成・主要取引先・詳細な事業内容などの情報を開示します。

企業概要書には自社が有するノウハウや独自技術などに関する情報なども含まれるため、秘密保持契約を締結し情報漏洩防止に努めることが重要です。

トップ面談

企業概要書で詳細情報を知れても、譲渡側・譲受側はこれまで面識がなかった場合が多いため、経営理念や互いの人柄などを確認して相互理解を深める目的でトップ面談を行います。トップ面談は信頼関係の構築と相互理解を深めることが主な目的であり、価額などの交渉は一般的には行いません。

面談後、買い手側企業から「意向表明書」が提示されることが多く、これは譲受に前向きな意向であることを示す書面です。しかし、意向表明書の提出は必須でないので、省略される場合もあります。

基本合意書の締結

トップ面談が終わり、売り手側買い手側の双方がM&A成立を目指す意向であれば、価額・諸条件・完了までのスケジュールなどについてさらに交渉を進め、両社が大筋合意した段階で基本合意契約書を締結します。

その時点までに取り決めた内容を書面にしますが、基本合意書そのものに法的な拘束力はなく(独占交渉権などの一部条項を除く)、最終合意を確約するものではありません。

ですが、M&A取引中止となるような大きな問題がなければ、最終合意に向けた交渉を進めるという双方の意思を確認する意味合いを持つため、締結前に内容をしっかり確認することが重要です。

デューデリジェンス

M&Aのデューデリジェンスとは、基本合意締結後に買い手側企業が売り手側企業の財務・人事・法務などを調査することです。買い手側企業がデューデリジェンスによって、事前開示された情報の正確性や買収リスクの程度を把握し、M&A実行可否や価額の妥当性などを判断します。

売り手側企業はデューデリジェンスで資料提出などの協力を求められたら誠実に対応することが重要です。なお、デューデリジェンスで大きな問題やリスクが発覚した場合、その内容や程度によってはM&A取引そのものが中止となる可能性もあります。

最終交渉・最終契約書締結

買い手側企業がデューデリジェンスの結果からM&A(買収)を実行すると判断したら、最終交渉へと進みます。最終交渉はデューデリジェンスの結果を加味して行われるため、価額や条件が基本合意締結時から変更される可能性があることも売り手側企業は理解して臨みましょう。

そして、最終交渉で取り決めた内容すべてに両社が最終合意した時点で最終契約を結び、これを以てM&Aが成立となります。

最終契約書には、M&A対象およびその範囲・譲渡価額・対価の支払い方法・諸条件・競業避止義務・表明保証・クロージング条項などが記載され、基本合意締結書とは違いすべての事項に法的拘束力を持つ書面です。

締結以降は一方的に破棄したり内容を変更したりすることは原則認められないため、内容をしっかり確認して不明点や疑問点がある場合は明らかにしておく必要があります。

クロージングの実行

クロージングは、M&A対象の経営権を買い手側企業へ移転させ、対価の支払い手続きを行うM&Aの最終工程です。ただし、クロージングを行うためには、売り手側企業が最終契約で定めたクロージング条件を満たしていなければなりません。

そのため、最終契約締結からクロージング実行日までは一定期間をあけてスケジュールを組むケースがほとんどです。なお、クロージングで必要な手続きはM&A手法によって異なる部分もあるので、担当アドバイザーに確認して進めていくとよいでしょう。そして、クロージングを以てM&A取引は完了です。

運送会社のM&A事例

本章では、運送業界関連で実際に行われたM&A事例を掲示します。いずれも大手企業によるM&Aですが、戦略が明確化されており、個性的なM&Aであることが特徴です。

ニッコンHDによる中央紙器工業へのTOB

ニッコンホールディングス(以下:ニッコンHD)は、2025年1月31日付で、中央紙器工業の普通株式を公開買付け(TOB)により取得することを決定しました。中央紙器工業はTOBに賛同しており、完了後は上場廃止となる見通しです。

ニッコンHDは運送・倉庫・梱包・テスト事業を展開し、中央紙器工業は段ボール製品を中心とした包装材の製造販売を手掛ける企業です。今回の買収により、両社の取引先へ相互の製品・サービスを提供できるようになり、売上拡大が期待されます。

また、ニッコンHDは中央紙器工業の運送業務を支援することで物流コストを削減し、コスト競争力を向上させる計画です。さらに、中央紙器工業の全国・海外展開を促進し、経営資源を活用することでシナジー効果の最大化を図ります。人手不足や経費高騰といった課題の克服を目指し、両社の成長を加速させる方針です。

フォーサイドによるエムのM&A

2024年7月、不動産関連事業やAI関連事業などをグループで展開するフォーサイドは、一般貨物自動車運送事業を手掛けるエムを子会社化すると発表しました。

フォーサイドは、運送業界の物流2024年問題などの課題解決に向け、業務提携先のAICEとともにAI技術の活用やDX化による運送会社の業務効率化を図る取り組みを行っています。

今回の子会社化は、運送会社の課題解決に効果的なシステム開発を進めることが主な目的です。同時に、エムの子会社化によってフォーサイドは一般貨物自動車運送事業および貨物利用運送事業へ新規参入することを決定しました。

参考:株式会社エムの株式の取得(子会社化)及び新たな事業の開始、 第三者割当による第 11 回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第1回無担保社債(私募債)の発行 並びに新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ

セイノースーパーエクスプレスによるエアーカーゴのM&A

2024年6月、セイノーホールディングス子会社のセイノースーパーエクスプレスは、東海運の子会社である関東エアーカーゴから航空部門事業を吸収分割によって取得すると発表しました。

セイノースーパーエクスプレスは貨物自動車運送事業や港湾運送事業、関東エアーカーゴは一般貨物運送事業を手掛けています。今回のM&AはセイノースーパーエクスプレスのEXPRESSネットワークの維持および品質向上、営業拡大などが主な目的です。

本M&Aにより、セイノースーパーエクスプレスは顧客の繁栄に貢献する価値を提供できるよう事業を推進していくとしています。

参考: セイノースーパーエクスプレス株式会社における 吸収分割による事業承継に関するお知らせ

トナミホールディングスによるウインローダーのM&A

2023年7月24日、トナミホールディングス株式会社が、株式会社ウインローダーの株式取得により、連結子会社化を決定したことを発表しました。

トナミホールディングス株式会社は、不動産事業や飲食事業、ホテル事業などを手掛けている持株会社です。ウインローダーは東京都西部の三多摩地域においてトラック輸送ならびに倉庫事業を展開し、地域密着型の物流サービスを提供しています。

トナミホールディングスは株式取得により、当社グループの事業子会社との相乗効果を発揮し、「対象会社」の事業拡大につとめるとともに、当社グループの輸配送機能・役割を発揮し、企業価値向上を図り、事業拡大と経営基盤強化していくとしています。

セイノーホールディングスによる三菱電機ロジスティクスのM&A

2024年6月、貨物自動車運送事業や倉庫業などを展開するセイノーホールディングスは、三菱電機ロジスティクスの株式を三菱電機から取得すると発表しました。

三菱電機ロジスティクスは、ロジスティクス事業・引越事業・倉庫業・配送センター運営などを手掛ける企業です。今回のM&Aによりセイノーホールディングスの議決権割合は66.6%となり、三菱電機ロジスティクスは同社の連結子会社となります。

セイノーホールディングスは、物流全体の最適化を図るためロジスティクス機能のエリア拡大や国内拠点の新設を進めており、本M&Aは三菱電機ロジスティクスが持つ半導体や精密機械の輸送ノウハウ、大型機器・設備等の特殊輸送ノウハウなどを活用し、エレクトロニクス領域の対応力強化を図ることが目的です。

また、セイノーホールディングスの顧客基盤を活用することで、三菱電機ロジスティクスのサービス提供拡大を進めていくとしています。

参考:三菱電機ロジスティクス株式会社の株式に係る 株式譲渡契約書及び株主間契約書の締結並びに子会社の異動に関するお知らせ

五健堂によるナワショウのM&A

2023年12月、五健堂は子会社の六ツ星運送を通じ、ナワショウが営む神奈川拠点2カ所および愛知拠点1カ所を譲り受けると発表しました。六ツ星運送は貨物自動車陸上運送業、ナワショウは一般貨物自動車運送事業や倉庫業などを行う企業です。

六ツ星運送は神奈川県の伊勢原営業所と厚木三田倉庫、愛知県の小牧営業所を譲受し、さまざまな運行ルート構築が可能になるとし、2024年問題の解決にもつながると判断し本M&Aに至りました。

参考:当社子会社による一部事業譲受及び特定子会社への該当に関するお知らせ

山陽自動車運送によるオアシスおよびオアシスエクスプレスのM&A

2023年11月、レンゴー傘下の山陽自動車運送は、千葉県のオアシスおよびオアシスエクスプレスを子会社化すると発表しました。

オアシスグループは貨物運送事業および倉庫事業を主力としており、千葉・埼玉エリアを中心に事業を展開しています。今回の子会社化は山陽自動車運送の配送ネットワーク拡大が主な目的です。

山陽自動車運送は、本M&Aによって配送ネットワーク拡大と輸送品質向上を図り、物流体制のさらなる強化を進めていくとしています。

参考:山陽自動車運送株式会社による株式会社オアシスおよび 株式会社オアシスエクスプレスの子会社化について

イムラによるロジテックのM&A

2023年4月、イムラはロジテックの全株式を取得して 100%子会社化したとの発表をしました。本件M&Aの取得価額は非公開です。

買収側のイムラは1918年創業の企業であり、パッケージソリューション事業、メーリングサービス、情報システムなどを行なっております。対して、売却側のロジテックは、2014 年 4 月に物流コスト全般の削減を目的に西川運輸 倉庫(株)と共同出資の上、ロジテックを設立し、当社の奈良新庄工場、御所工場、相模 原工場の配送、原紙保管等を委託していました。

イムラは「物流サービス業」への足掛かりを確保し、「荷主企業視点の物流子会社」を保有することを目的としてM&Aを実施しました。

安田倉庫によるOSOのM&A

2023年2月、安田倉庫はOSOの全株式を取得し、子会社化すると発表しました。

買収側の安田倉庫は1919年創業の企業であり、大消費地である首都圏・関西圏を中心に拠点を展開し、物流の効率化をサポートしています。対して、売却側のOSO は京都府八幡市を中心に運送業、倉庫業を展開しており、約 60 台の車両や八幡市に保有する 本社倉庫を活用し幅広い物流サービスを提供しています。

安田倉庫はOSOの持つ物流ネットワークを共有することで生まれるシナジーによって、当社グループの輸配 送・倉庫ネットワークとサービスメニューの更なる拡充が見込めると判断し本M&Aを実施しました。

クリエイトによるハネイシのM&A

2022年9月、株式会社クリエイトが株式会社ハネイシの株式を取得し、子会社化することを発表しました。株式会社クリエイトは地域特性に応じて得意先のニーズにジャストインタイムで対応できる顧客密着型営業を強みとするヤード併設の営業所を展開しており、物流機能を強化し、グループの企業価値向上を目指しています。

ハネイシは、首都圏を営業基盤とした運送会社として、当社の首都圏物流の大部分を担っており、加えて神奈川県を中心とした取引先の配送業務サービスも提供しています。

今回のM&Aにより首都圏の効率的な運送、拠点配置といった物流機能を荷主と運送会社の連携によって強化させることができるとしています。

五健堂による六ツ星運送のM&A

2022年2月、株式会社五健堂が有限会社六ツ星運送の全株式を取得し、子会社化することを発表しました。六ツ星運送は、一般貨物自動車運送事業を主な事業内容としており、資本金は500万円、発行済株式総数は500株です。取得株式数は500株です。

取得価額は相手側の意向により非公開とされています。この取り組みにより、業容・エリアの拡大が実現でき、六ツ星運送は物流の2024年問題解決への取り組みに資することが期待されています。

カンダグループによる堀切運輸のM&A

2022年2月、カンダグループが堀切運輸株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決定したことを発表しました。堀切運輸株式会社は、主に段ボール用巻き取り原紙を主とした重量物の配送に特化した会社であり、関東以外にも幅広いエリアにて協力会社と連携しています。

この取得により、新たな得意先の獲得や関東以外の広いエリアとのネットワークの発展に繋がることが期待されます。

関東運輸による関東ロジテックのM&A

2021年12月、関東運輸は、関東ロジテックの株式すべてを取得し、グループ化すると発表しました。本件M&Aの取得価額は非公開です。

買収側の関東運輸は、1955年創業の企業であり、群馬県前橋市を拠点に、食品物流・センター間輸送・店舗配送などさまざま輸送形態に対応し 顧客に幅広いサービスを提供しています。

対して、売却側の関東ロジテックは、首都圏(埼玉県・神奈川県・千葉県)に6箇所の営業所を配置し、軽車両からトレーラー輸送まで多様な車種・車格を保有しています。

関東運輸は、コールドチェーンネットワークの拡充・3温度帯物流拠点の確保・首都圏におけるセイノーグループとの事業シナジーのさらなる促進を狙って本M&Aを実施しました。

安田倉庫による南信貨物自動車のM&A

2021年10月、安田倉庫株式会社は、南信貨物自動車株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決定したと発表しました。これにより、物流事業におけるシナジー増大が期待され、安田倉庫の輸配送ネットワークとサービスメニューの更なる拡充が見込まれます。

南信貨物自動車株式会社は、一般貨物自動車運送事業を行っており、資本の額は100百万円です。子会社化により、安田倉庫株式会社の輸配送ネットワークとサービスメニューが拡充されることが期待されますが、具体的な内容については明らかにされていません。

いすゞライネックスによるアイパックのM&A

2021年9月、いすゞライネックスは、アイパックと事業統合(合併)すると発表しました。

いすゞライネックスは、東京都品川区を拠点に、物流元請業、倉庫業、貨物利用運送事業(陸・海・空)、部品納入代行、工場内物流作業、モータープール・車両センター等管理運営、包装・梱包材の購入販売・運搬、物流機器・物流システムの開発設計と購入販売・賃貸借、海外生産向け各種自動車部品の包装・梱包業務などを手掛けている企業です。

対するアイパックは、神奈川県藤沢市を拠点に、海外生産向け各種自動車部品の包装・梱包業務などを手掛けています。本件M&Aは、いすゞグループにおけるKD梱包事業や物流事業のさらなる進化・効率化、資材調達・梱包・出荷物流の一貫プロセスへの変革を目的に実施されました。

廣済堂によるエヌティとNeoのM&A

2021年4月、廣済堂は、エヌティとNeoの株式すべてを取得し、完全子会社化すると発表しました。本件M&Aの取得価額は、合計4億1,900万円です。

買収側は、東京都港区を拠点に、印刷事業を主軸に展開している企業です。印刷、フリーペーパーなどを展開しています。2021年10月1日に持株会社体制に移行し、広済堂ホールディングスに商号変更しています。対する売却側は、ともに埼玉県鴻巣市を拠点として、主に物流倉庫業に対する人材派遣を手掛けている企業です。

本件M&Aにより、買収側では、物流関係の人材派遣サービスの拡大・他の事業との連携による売上の創出などを見込んでいます。

センコーグループホールディングスによるAirRoad Pty LtdのM&A

センコーグループホールディングスは、2021年4月、オーストラリアの精密機器や自動車部品の輸送を手掛けるAirRoad Pty Ltdを株式譲渡の手法によりグループ化し、株式の6割を取得しました。

センコーグループは、保持する倉庫のノウハウやロボティクス技術の導入による3PL事業を拡げることを狙っており、同時にコールドチェーン事業の参入も見込んでいます。

山村ロジスティクスによる中山運送およびマルイシ運輸のM&A

2020年7月、日本山村硝子の連結子会社である山村ロジスティクス株式会社が中山運送株式会社及びマルイシ運輸株式会社の株式取得に関する基本合意を発表しました。この取引により、山村ロジスティクス株式会社の物流関連事業が拡大されることが期待されます。

中山運送株式会社及びマルイシ運輸株式会社は、貨物自動車運送事業、自動車運送取扱事業、倉庫業、荷扱い作業の管理及び取扱い業務、人材派遣業、警備業を展開しています。なお、取得株式数、取得価額及び取得前の所有株式数の状況については、発表されていません。

キユーソー流通システムによるKIAT ANANDAグループのM&A

キユーソー流通システムは、2020年9月、インドネシアが拠点の物流会社KIAT ANANDAグループのPT Kiat Ananda Cold Storage、PT Ananda Solusindo、PT Manggala Kiat Ananda、PT Trans Kontainer Solusindoにおける計4社の第三者割当増資を行い子会社化しました。

キユーソー流通システムは、相乗効果により急速に発展しているインドネシアでさらなる物流ネットワークを築くことを狙っています。

大伸化学による山崎梱包運輸のM&A

2020年3月、大伸化学株式会社は、山崎梱包運輸株式会社の株式を取得し、子会社化することを決定したと発表しました。大伸化学は、各種シンナー類の製造及び販売を主な事業内容としており、国内最大規模の販売代理店網を活用し、有機溶剤製造を専業に業務を拡大しています。

一方、山崎梱包運輸は、当社の東日本地域におけるタンクローリー、コンテナ、ドラム缶、石油缶の配送を主な事業内容としています。大伸化学による子会社化により、大伸化学は物流面の基盤強化と事業領域の拡大を目指します。

運送会社のM&A案件一覧

弊社が取り扱っている運送業界のM&A案件をご紹介します。

【近畿地方/売上20億円超/純資産以下で譲渡可能】保有トラック300台以上の運送事業

運送業(アルミ、飼料、冷蔵冷凍品、海上コンテナ)、自動車整備業、人材派遣業を手掛けている会社のM&A案件です。大手メーカーが主要荷主となっています。

グループ保有トラック台数は300台を越え、近畿、中部、関東地方に自社の拠点を所有しています。財務内容としては売上は例年20億円以上、営業利益1.2億円以上、時価純資産は20億円以上です。

| エリア | 近畿 |

| 売上高 | 25億円〜50億円 |

| 譲渡希望額 | 20億円(応相談) |

| 譲渡希望理由 | 後継者不足(事業承継) |

【自社倉庫保有.車両30台以上&ドライバー約30名所属】神奈川県の一般貨物運送業

営業所&駐車場から近隣IC入口まで約3kmの距離であり、関東・甲信越エリア全体へのアクセスが良好です。営業所から車で2時間以内に関東・甲信越の大半のエリアに輸送可能。全国各地への輸送にも幅広く対応しています。

取引先からの信頼厚く、安定的な売上を継続しています。大口荷主である会社との取引歴は長く、関係性も強固です。

| エリア | 神奈川県 |

| 売上高 | 2.5億円〜5億円 |

| 譲渡希望額 | 〜1000万円 |

| 譲渡理由 | 財務的理由、後継者不在(事業承継) |

【神奈川県・自走可能案件】流通加工運送業

神奈川県内の倉庫を拠点に一都三県、群馬県、栃木県、静岡県への運送が可能です。運送車両を7台保有し、駐車スペースに数台のキャパシティがあります。代表者が継続勤務するため、自走が可能です。

| エリア | 神奈川県 |

| 売上高 | 5000万円〜1億円 |

| 譲渡希望額 | 1000万円〜5000万円 |

| 譲渡理由 | 事業存続に対する不安 |

そのほかにも、弊社では商社・小売・流通業界においてさまざまなM&A・事業承継案件を取り扱っています。詳しくは以下のリンクからご覧ください。

運送会社のM&A時におすすめの相談先

運送会社のM&A時におすすめの相談先をご紹介します。

金融機関

投資銀行・商業銀行・証券会社などの金融機関がM&Aにおいてファイナンシャル・アドバイザーを務めるケースがあります。特に、外資系投資銀行や日系証券会社は、大規模なM&A案件を得意とし、成功報酬の目安はそれぞれ2億円以上、2,000万円以上とされています。商業銀行では、メガバンクで2,000万円以上、地方銀行では数百万円以上 が相場と考えられます。

金融機関を活用する最大の利点は、高度な専門知識を持つプロフェッショナルによるアドバイスを受けられることです。また、M&Aに伴う資金調達の相談がしやすい 点も大きなメリットです。

一方で、金融機関は大規模なM&A案件を中心に取り扱うため、中小企業のM&Aでは専門性を発揮しにくい場合があるという課題があります。さらに、成功報酬が高額になる傾向があり、コスト面での負担が大きい 点もデメリットとして挙げられます。

公的機関

事業承継・引継ぎ支援センターは、後継者不足に悩む中小企業を対象に、事業承継やM&Aの支援を行う公的相談窓口です。2021年4月に全国に設置され、専門家が無料で相談対応や情報提供、マッチング支援を行っています。

全国47都道府県に設置されているため、地方企業でも利用しやすく、国が運営する公的機関のため相談が無料です。また、中立的な立場で公平なアドバイスを受けられることも強みです。さらに、M&A仲介会社や士業との連携により、専門的なサポートを受けることも可能 で、個人事業主の事業承継にも対応しています。

公的機関であるため、支援のスピード感に欠けることが課題です。また、民間のM&A仲介会社に比べると実績やサービスの充実度が劣る ため、支援範囲が限られることもデメリットといえます。

M&A仲介会社

M&A仲介会社はM&Aの専門業務を扱う企業で、それぞれの会社が異なる強みや経験を持つため、自社に適した仲介会社を選ぶことが重要 です。

M&A仲介会社を活用することで、幅広い候補先の中から最適なM&A相手を見つけられるという強みがあります。M&A専門の企業ならではのネットワークと経験を活かし、スムーズなマッチングが可能です。さらに、銀行や証券会社などの金融機関と比べて、ファイナンシャル・アドバイザーとしての報酬が比較的安価であるケースが多い点もメリットです。

一方で、仲介会社によっては報酬目当てでM&Aの成立を急かし、十分な相談対応を行わないケースもあるため、慎重に選定する必要があります。特に、ファイナンシャル・アドバイザー契約の受注やM&Aの成約を優先する会社には注意が必要です。

運送会社のM&Aまとめ

運送業界における最大の課題は、国の働き方改革方針にもとづく人的資源の配置と業務の振り分けを実現しながら、受注業務を完遂することです。

少数ドライバーによる運送会社の経営は継続が難しいのが実情であり、M&Aによって中小規模の運送会社が企業規模を拡充させることは、効果的な選択肢だといえるでしょう。

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

- 譲渡企業様完全成功報酬!

- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)

- 上場の信頼感と豊富な実績

- 譲受企業専門部署による強いマッチング力

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。

また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。

相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたにおすすめの記事

M&Aとは?メリット・手法・最新動向を専門家がわかりやすく徹底解説

M&Aは事業拡大や事業承継の有効な手段です。本記事ではM&Aの基礎知識から、2025年以降の最新動向、手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまで、専門家が分かりやす...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説

買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説

M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説

株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説

法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...

関連する記事

コンテンツ制作業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムではコンテンツ制作業界のM&Aについてまとめました。主な内容として、コンテンツ制作業界の概要と市場動向、コンテンツ制作会社のM&Aで得られるメリットや注意点、M&...

予備校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは予備校業界のM&Aについてまとめたものです。主な内容として、予備校業界の概要と市場動向、予備校のM&Aで得られるメリットや注意点、M&Aプロセスの概略などの解説...

非鉄金属業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは、非鉄金属業界のM&Aに関してまとめたものです。主な内容としては、非鉄金属業界の市場動向、非鉄金属業界におけるM&Aのメリットと注意点、M&Aを行う際の流れなど...

家電量販店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

家電量販店業界におけるM&Aの実態をまとめました。主な内容として、家電量販店業界の市場動向、家電量販店のM&Aにおけるメリットや注意点、M&Aを進める際の流れなどを解説し...

情報サービス業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは情報サービス業のM&Aについてまとめたものです。主な内容は、情報サービス業の概要・市場規模・M&A動向、情報サービス業におけるM&Aのプロセス、売却・譲渡・買収...

レンタカー業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

レンタカー業界でのM&A事情についてまとめました。説明している内容は、レンタカー業界の概要・市場動向・M&A動向、M&Aを行う際の流れ、売却・譲渡・買収におけるメリットと...

幼稚園業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

幼稚園経営は学校法人が行う事業でありM&Aの対象になります。本コラムの主な内容は、幼稚園業界の概要や市場動向・M&A動向、M&Aを進める際の流れ、M&Aで得られる...

BPO業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

BPO業界でもM&Aは盛んに行われています。本コラムの内容は、BPO業界の概要や市場規模の動向、BPO業界のM&A動向とM&Aの流れ、M&Aによる売却・譲渡・買収...

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。