M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説

2025年4月22日更新業種別M&A

食品製造業界の動向とM&A・事業承継のメリット!流れや注意点と売却・買収事例29選を解説【2025年最新】

本記事では、食品製造業の特徴や現状、M&A・会社譲渡・事業承継の動きを紹介します。加工した原料を川下企業・卸売・小売会社へ供給するのが食品製造業の会社です。加えて、近い将来の業界予測や、会社譲渡の事例、会社譲渡のメリットにも触れています。M&A・事業承継を検討中の方は必見です。

目次

食品製造業界の現状

食品製造業界の現状を6つのトピックに分けて解説します。

食品製造業界の市場規模

農林水産省が実施する食品産業動態調査によると食品製造業の売上高は41.6兆で対前年度比-1.2%とわずかに減少しています。売上総利益率は 25.1%で対前年度比-2.5 ポイントと悪化していますが、売上高営業利益率は 2.9%と対前年度比は0.6 ポイント改善がみられました。

また、食品製造業界では国内市場が人口減少・少子高齢化などを背景に縮小傾向なため、以前は成長戦略を海外進出に求める動きがありました。しかし、経済産業省「海外事 業活動基本調査」によると売上高は4.6兆円で-3.2%と減少しています。平成28年度以降売上高は5兆円台で推移していましたが、年々企業数も売上高も減少しており、現地製造よりも輸出にシフトしているように見受けられます。

食品製造業をめぐる生産と経済動向

食品製造業生産額指数は 105.2、前年比2.6%とわずかに上昇しています。平成29年以降は横ばいで推移し、令和元年から2年にかけては低下しましたが、3年には上昇に転じ、4年も上昇傾向で推移しています。

令和4年の日本の名目 GDP(国内総生産)は556.5兆円で対前年比 1.3%とわずかに増加しています。現在は新型コロナウイルスによる経済停滞から徐々に回復傾向です。食品産業は、感染症対策の規制緩和や各種政策もあり、景気が持ち直していくことに期待されています。しかし、エネルギー価格や物価高騰など生産コストの価格転嫁、食料品価格上昇による消費の低迷など課題に直面している状態です。

競争力の強化

先述した通り、食料品は原材料の多くを輸入に頼っています。原油価格高騰による物流コスト上昇、円安による輸入コストの増大、コロナ禍による生産体制の縮小、ロシア・ウクライナ情勢の影響などのコストの上昇が懸念されています。政府としては上昇分を価格に適正に転嫁できるよう取り組んでいます。

その他にも世界的に消費者の健康志向や環境志向等、⾷の価値観が多様化している中でフードテックを活用した新たなビジネスの創出に関心が高まっています。

食の安全性と環境問題

食中毒や異物混入など食の安全性が脅かされる事故が起こっており、食の「安心・安全」は食品製造業にとって重要な事柄です。近年はJFS規格は⽇本発の⾷品 安全管理に関する認証規格やHACCPの考え⽅を取り⼊れた衛⽣管理を包含するJFS-A規格、HACCP に基づく衛⽣管理を包含するJFS-B規格、 国際取引にも通⽤する⾼⽔準のJFS-C規格が設けられ国内取得は年々増加しています。

今後、JFS規格の更なる普及により、我が国の⾷品安全レベルの 向上や⾷品の輸出⼒強化が期待されています。

環境問題に関しては⾷品ロスを削減するため、商品棚の⼿前にある商品を選ぶ「てまえどり」を呼び掛ける取組、プラスチック使⽤製品産業廃棄物等の排出抑制と再資源化などが求められています。

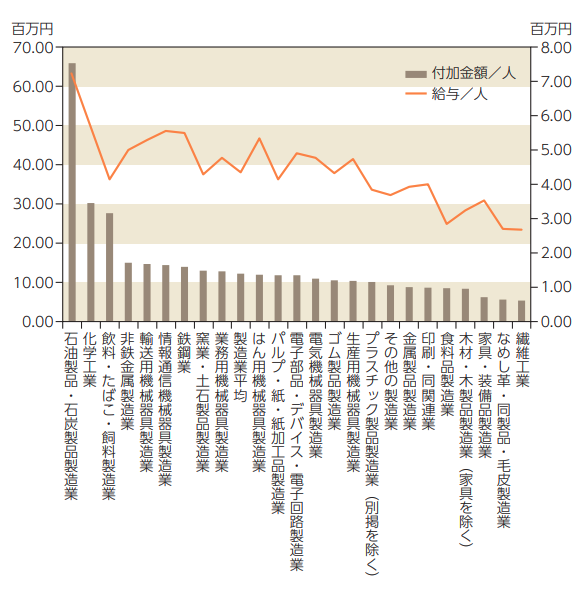

生産性が低い

農林水産省 「食品産業生産性向上のための基礎知識」

出典:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/seisansei-5.pdf

食品製造は巨大産業にも関わらず、生産性は低く製造業平均の約60%しかない現状です。食品製造では、一次加工を終えた製造品が、二・三次加工を経て、卸売・飲食店などの外食産業の事業者・小売業者を介して、ようやく消費者の手に渡ることから、流通の間に多くの業者が介在しているといえます。

また、安全性への配慮では、加工に伴い、異物が紛れ込んでいないか・病原菌が発生していないか・加工後に原料が腐っていないかなど、健康を害する可能性を排除した製造も関係していると言えます。

製造コストの増加

食品製造業は、原料費・物流費・人件費の高騰によって製造にかかるコストが増加しています。製造コストが上場すれば当然のことながら利益率低下につながりますが、値上げを行いたくても消費者はコスト増加による値上げは受け入れにくいというのが現状です。

しかし、製造コストの増加は利益率低下や売上高減少を招きかねず、さらには事業成長を妨げる要因ともなるため、事業者にとってはどう解決するかが課題といえます。

食品製造業界のM&A・事業承継の最新動向

本章では、食品製造業界のM&A・事業承継の最新動向を紹介します。まず、下表に食品製造業界のM&A・事業承継における売り手側の特徴と、買い手側に多い目的をまとめました。

| 売り手側の特徴 | 買い手側に多い目的 |

| 買い手側と同分野で異なる強みを持つ企業 (食品メーカー・食品会社など) |

・生産・調達・物流などでの効率向上 ・弱みや強みを相互補完して主力事業を強化 |

| 買い手側と異なる分野に強みを持つ企業 (食品メーカー・食品会社など) |

・新たな食品分野へ進出して業容拡大を図る ・原料高騰やニーズの変化に対応できる体制構築 ・事業ポートフォリオ拡大によるリスク分散 |

| フードテック企業や新食品素材開発を行うベンチャー企業 | ・SDGsや健康・環境・健康のニーズ変化への対応力強化 ・次世代商品の開発スピードを加速させる |

| 海外の食品メーカーや食品会社 | 事業の海外展開を強化 |

上記を踏まえて、食品製造業界のM&A・事業承継の最新動向として、3つのトピックを取り上げます。

- 大手企業による海外を視野に入れたクロスボーダーM&Aが増加

- 同業者同士のM&A

- 異業種からのM&Aの増加

それぞれ順番に詳しく解説します。

1.大手企業による海外を視野に入れたクロスボーダーM&Aが増加

日本の市場が小さくなる予測に対して、大手の企業は海外市場に目を向けたM&Aに取り掛かっています。海外企業をM&Aで取得する目的には、対象国での事業領域の拡大や、保有する販路の確保、自社技術を活かした製品の提供などを掲げています。

対象国の多くは、ASEANに属するアジアの国へのM&Aです。日本企業は、経済成長の過程で変化する食品需要に、自国で培った技術を活かせると捉えて、海外企業のM&Aに取り組んでいます。

海外進出の課題については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

2.同業者同士のM&A

製粉、製油、製糖といった素材型の食品製造業は規模が大きことでスケールメリットを得やすいという特徴があります。そのため同じ素材型の企業をM&A・事業承継し多角化に向けた動きが活発に行われています。

また、食品製造業界に属する事業者の99%が、零細・中小企業で占められています。食品製造を展開する小規模な事業者の多くは、原油価格の高騰による製造コストの上昇や、原料の価格上昇などには対応できていません。そのため機械化の導入による生産性の向上と効率化や、製造計画の見直し・ネット利用での情報共有による製造ロスの低減などで、製造にかかるコストを抑えられますが、中小の会社の多くは潤沢な資金を確保できていません。

中小の会社は事業運営の継続が難しいと判断し、M&Aを用いて同業・新規参入・ファンドなどへ会社譲渡を行い、不足する資金・経営支援を受けて、相乗効果による業績の改善を図っています。

3.異業種からのM&Aの増加

近年は異業種が食品製造業界へ進出するためにM&A・事業承継を行うケースが増えてきました。異業種が新規事業へ進出する際は事業が軌道に乗るまでの費用やリスクがありますが、M&Aで食品製造業の事業者(あるいは事業)を取得することでリスクを軽減できるだけでなく、ノウハウや販路なども得られる点が大きなメリットです。

たとえば、外食チェーンを展開する企業が食品製造業の事業者を取得すれば、自社のブランド力を生かして新規事業を展開することができます。この場合、売り手側の食品製造事業者は買い手のブランド力・店舗網を活用できるようになり、受注力の安定化および強化や販売拡大を見込める点がメリットです。

また、買い手側が商社や食品卸売会社であり、成長が見込める分野への投資目的でM&Aを行うケースもみられます。このようなケースでは、売り手側は生産・調達・販売の拡大、サプライチェーン(川下側)への事業拡大を見込むことが可能です。

そのほかには、買い手側がスーパーなど食品小売会社の場合、PB商品の新開発や生産力強化などを目的にM&A・事業承継を行うこともあります。M&A後、売り手側は買い手の店舗網やブランド力を活用できるので、販売拡大や受注力の安定化を図ることが可能です。

食品製造業界のM&A・事業承継のメリット

それぞれの主なメリットを下表にまとめました。

売り手メリット

| 売り手メリット | 買い手メリット |

|---|---|

| ・後継者問題の解決ができる ・従業員の雇用を守ることができる ・経営難による倒産・廃業を回避できる ・大手傘下に入ることで経営地盤を安定化できる ・譲渡益を手にできる |

・業基盤の拡大によるスケールメリット享受 ・新規販売チャネルの獲得 ・商権拡大 |

それぞれ順番に解説します。

売り手側のメリット

まず紹介するのは、売り手側のメリットです。

後継者問題の解決ができる

食品製造業界では、事業規模の小さい会社が大半を占めているので、経営者の年齢が60歳を超えている割合も高く、後継者を見つけられずにいる企業が多いといえます。

M&A・事業承継を選ぶと、社外の人物を後継者に据えられるため、社内・親族から後継者を探す必要がありません。これなら、経営の担い手が見つけられない会社でも、会社の引き継ぎが行えて、事業運営が維持されます。

従業員の雇用を守ることができる

食品製造業界では、新型コロナなどの外部環境による影響で、事業の継続が困難となり、廃業する会社も見られます。廃業すれば、社員から働く場所を奪い、各社員が養っている家族へも影響を与えかねません。

会社に尽くしくれた社員の雇用を守るなら、M&A・事業承継を選びましょう。譲渡の方法次第では、譲渡契約に合わせて雇用も買い手へと引き継がれますし、そのまま引き継がれなくても、社員から同意を得て、買い手と雇用の契約を結ぶことで、雇用は維持されます。

経営難による倒産・廃業を回避できる

食品製造業界では、新型コロナの影響をはじめ、原料の価格高騰や、設備に掛ける資金不足などで、経営を悪化させる企業が多く、頼みの綱である資金繰りもうまくいかないことで、倒産・廃業を選ぶ会社が見られます。

しかし、売上が下がっている・赤字を出している会社でも、M&A・会社譲渡は可能です。

どのような会社でもM&A・事業承継が完了できるとは言い切れないものの、買い手は売り手の技術・ノウハウ・人材・事業許可などの確保を目的としているので、買い手の希望に合致していれば、経営難であってもM&A・事業承継を済ませられます。

これなら、倒産・廃業を避けられ、事業を引き継いでもらえますし、手続き費用を工面する心配も解消されます。

大手傘下に入ることで経営地盤を安定化できる

M&A・事業承継で食品製造業を譲り渡して、大手の傘下に入れば、自社に勝る経営資源と経営ノウハウが共有されるので、経営地盤の安定化が可能です。さらに、両社の事業特性を組み合わせた相乗効果も期待でき、事業の成長も見込めます。

食品製造業では、中小規模の会社が大半を占めている現状から、将来の市場縮小に対応できる資金を持たない会社も多いといえるでしょう。

また、食品製造業は、他の業界と比べても、大手のシェアが低いことから、市場が縮小する今後は業界の再編が進むと予測されています。大手も限られた市場で事業を続けるなら、事業領域を大きくでき、人材・技術などが得られる既存の事業会社を買収すると見られます。

M&A・事業承継は双方にとって利点があるといえるので、現状の体制で食品製造業を続けても、経営が立ち行かなくなると危惧しているなら、M&A・会社譲渡をおすすめします。

譲渡益を手にできる

食品製造会社をM&A・事業承継で譲り渡せば、売却による対価を手にできます。事業譲渡なら会社が対価を得られるため、借金の返済・他事業への資金に充てられますし、株式譲渡なら株主が譲渡益を受け取るので、経営者が老後を過ごすための資金が得られます。

買い手側のメリット

次に、買い手側のメリットを紹介します。

業基盤の拡大によるスケールメリット享受

スケールメリットとは規模のメリットとも呼ばれており、事業拡大によって生産性の向上や効率が上がったり、知名度が上がる効果のことです。

M&Aにより企業を買収することで経営ノウハウや生産能力、収益などを手に入れることができます。また、仕入れも1つの会社で大量に仕入れることができるためコスト削減が期待できます。

新規販売チャネルの獲得

国内は人口減少により市場拡大が困難になっています。そのためM&Aで海外への進出を目指す動きが活発になっています。

海外展開するには輸出の方法もありますが、プランディングができていない地域での販売先探しや市場でのプレゼンス獲得には膨大な手間と時間がかかります。

M&Aにより海外企業を買収することができれば相手先の持つ販売チャネルやノウハウを獲得することができます。

新規製造・物流拠点の獲得による商圏拡大

食品の種類にもよりますが、製造拠点の拡大は大きなメリットになります。

食料品は一般的に品質を維持できる期間が短いため製造拠点から遠方にある販売元への配送が難しいケースが多いです。

そのため販売するエリアを拡大するためには、製造拠点が必要になってきます。新設となると土地の獲得から設備投資、従業員の採用と非常に多くの手間と時間がかかります。

M&Aで買収することで迅速な対応が可能になります。

食品製造業界のM&A・事業承継の成功タイミング

食品製造業界のM&A・事業承継に成功しやすいタイミングをいくつか紹介します。

業界再編

再編が行われている業界では、現在が会社を高く売るのに適しています。その中でも、売主候補企業が減った段階が売り手市場になっており、最も良いタイミングといえます。しかし、業界再編は永遠に続かないため売り惜しみに注意しましょう。

景気が良い

景気によって売却価格は変動します。景気が良いタイミングほど企業は高く売れます。逆に買収したいという企業が複数現れても景気が悪くなれば、そういった企業もいなくなってしまいます。

経営者が元気なうちに

M&A・事業承継は時間がかかります。経営者が元気な時にできるだけ早く進めていくことが大切です。

経営者が体調を崩したなど売却が必要に迫られた状態の場合、価格よりも売ることを優先させることになってしまいます。

M&Aの流れ・手順については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

食品製造業界同士のM&A・事業承継事例19選

本章では、食品製造業界同士のM&A・事業承継事例を19件紹介します。

雪印メグミルクによるヨシダコーポレーションの子会社化

2024年12月、雪印メグミルクは愛知県でチーズ製造‧加工を手掛けるヨシダコーポレーションの株式を過半数取得し、同社を子会社化 すると発表しました。

子会社となるヨシダコーポレーションは、「YS」ブランドのプロセスチーズやナチュラルチー ズの製造・加工業を行っています。雪印メグミルクは中期計画において「チーズの徹底拡大」「プラントベースフードへの参入」を主要戦略に掲げており、今回の子会社化もその一環によるものです。

雪印メグミルクは2024年4月にプラントベースフード分野への参入を果たしており、今回子会社化するヨシダコーポレーションをその開発・製造拠点に位置付けるとしています。

参考:株式会社ヨシダコーポレーションの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

ライフドリンクカンパニーがOTOGINOの炭酸水製造事業を取得

2024年5月、飲料事業を主力とするライフドリンクカンパニーは、大分県で食品・飲料などの企画開発を手掛けるOTOGINOから炭酸水製造事業を取得すると発表しました。

ライフドリンクカンパニーは飲料事業を主軸とする企業で、炭酸水・緑茶・天然水などを扱っています。今回の事業取得は飲料事業拡大のため、炭酸水の製造拠点を九州アリアに確保することが目的であり、取得にあわせ5月中に受け皿となる「Oビバレッジ」を新設する予定です。

参考:子会社設立及び事業譲受に関するお知らせ

いなば食品による焼津水産化学工業へのTOB

2024年2月、いなば食品は子会社を通じて、静岡県にある焼津水産化学工業の子会社化に向けTOBを実施すると発表しました。なお、焼津水産化学工業は本TOBに賛同しており、株主に対して応募を推奨しています。

いなばグループ、ツナ缶や犬猫用おやつ「ちゅ~る」などの製造・販売を手がけており、特にペットフード事業に力を入れています。焼津水産化学工業を子会社化することで機能性素材の調達安定化をが図れ、新商品の共同研究開発などでの協業も見込めるとし、本TOBに至りました。

買付価格は1株1,350円で、公表前営業日の終値にプレミアム10.75%のを加算した額、買付予定数は1144万2256株(議決権所有割合66.67%)です。本TOBの結果は成立となり、焼津水産化学工業は上場廃止となりました。

参考:焼津水産化学工業株式会社(証券コード:2812)株券に対する 公開買付けの結果に関するお知らせで

ヨシムラ‧フード‧ホールディングスによるワイエスフーズを子会社化

2023年8月、ヨシムラ‧フード‧ホールディングスは、北海道のホタテ加工大手企業であるワイエスフーズを子会社化 すると発表しました。

子会社となるワイエスフーズは、北海道南西部の噴火湾沿岸に最大規模のホタテ加工設備と保管設備を保有する、ホタテの加工を主力とする企業です。

また、ワイエスフーズの傘下企業には、海産物卸・販売のワイエス海商、サケ・ホタテ・ホッキなど加工を行うマタツ水産、ホタテ片貝加工のオガネサン清藤水産の3社があります。

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、ワイエスフーズを子会社化することで海外での需要拡大が見込める北海道産ホタテの調達権利を取得し、加工技術・設備などを生かしてグループ業績の拡大を図るとしています。

参考:株式会社ワイエスフーズの株式取得(子会社化)完了に関するお知らせ

エバラ食品工業株式会社は、丸二株式会社の株式を取得

2023年8月、エバラ食品工業株式会社は、丸二株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議したと発表しました。

丸二株式会社は、スープ等の調味料製造及び卸業を行っており、資本金の額は20百万円で、1967年1月に設立されました。

エバラ食品工業株式会社は、今後も市場拡大が期待される分野に投資することで、経営環境変化への対応力を上げ、競争力の強化を図っていくとしています。

参考:丸二株式会社の株式取得

ヨシムラ・フード・ホールディングスによるマルキチの株式取得(子会社化)

2022年12月、株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスは、北海道網走市に本社を構える株式会社マルキチの発行済株式70%を取得し、子会社化することを決定したと発表しました。

マルキチは、ホタテを中心に、サケ、イクラ、カニ等の製造加工・販売を行う企業で、高品質な素材を調達し、独自の加工技術と高度な鮮度管理により、新鮮さと品質を維持したまま加工・販売を行っている。

この取得により、当社は海外において需要が増加する日本産ホタテを確保し、加工できる施設を手に入れることができました。今後も、当社は中小企業支援プラットフォームを通じて、国内外の優れた食品企業を存続・成長させ、地域経済の維持及び発展に貢献していくとしています。

参考:株式会社マルキチの株式取得(子会社化)

メディパルホールディングスによる住友ファーマの株式取得

2022年11月、メディパルホールディングスは住友ファーマフード&ケミカル株式会社の全株式を取得する契約を締結したと発表しました。

住友ファーマフード&ケミカル株式会社は、食品素材・食品添加物および化学製品材料等の製造、販売を行っており、化成品事業は、医薬品原料事業、化粧品原料事業、コーティング材料・工業薬品事業、電子薬剤事業の4事業で構成されています。

この取引により、当社グループの中期ビジョンの実現に資することが期待されます。当社グループは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」という経営理念のもと、「医療と健康、美」の事業フィールドにおいて活動を展開しており、健康寿命の延伸ニーズや、予防・未病への関心の高まりに対する取組みの強化・充実を掲げています。この取引により、当社グループの日本全国の販売網および高度な物流力などを活かし、サプライチェーンを強靭化することが期待されます。

参考:住友ファーマフード&ケミカル株式会社の 株式取得

ヨシムラ・フード・ホールディングスによる細川食品及び細川フーズの株式取得(子会社化)

2022年9月、ヨシムラ・フード・ホールディングスによる細川食品及び細川フーズの株式取得(子会社化)を発表しました。

ヨシムラ・フード・ホールディングスは食品の製造及び販売をおこなう中小企業の支援・活性化を目的とし、各子会社に対しては、経営支援をおこなうことで、優れた食品企業を存続・成長させること、商品・雇用・取引先を守り、地域経済の維持及び発展に貢献しています。

細川食品及び細川フーズは香川県三豊市に工場を構え、国産野菜を使用したかき揚げ、 チヂミなどの冷凍総菜や、赤飯などの冷凍米飯製品を製造する企業です。

ヨシムラ・フード・ホールディングスは経営ノウハウの共有や中小企業支援プラットフォームによる支援体制を構築し、両社のより一層の成長を目指していくとしています。

参考:株式会社細川食品及び有限会社細川フーズの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

鳥貴族ホールディングスによるダイキチシステムの株式を取得(子会社化)

2022年9月、鳥貴族ホールディングス株式会社は、ダイキチシステム株式会社の株式を取得し、子会社化することを決定したと発表しました。

ダイキチシステム株式会社は、500店舗の「やきとり大吉」のフランチャイズを有しており店舗飲食店経営に係る企画、経営指導等コンサルタント業務及びフランチャイズチェーンの経営を行っている。

鳥貴族ホールディングス株式会社は、今後も店舗網を拡大し、企業価値を向上させる戦略を展開する予定である。この取引により、鳥貴族ホールディングス株式会社の業績向上が期待されます。

参考:ダイキチシステム株式会社の株式取得(子会社化)

日清製粉株式会社による 熊本製粉株式会社の株式取得

2022年6月、日清製粉グループは、熊本製粉株式会社の株式取得に関するお知らせを発表しました。

熊本製粉は、製粉事業をはじめとする多岐にわたる事業を展開しており、日清製粉との協業実績もあります。

日清製粉は、この取得により国内において製粉事業を持続させ、社会的使命を果たすことができます。両社一体となって事業運営を行うことにより、大きな相互補完メリットが期待できるとしています。

参考:日清製粉株式会社による 熊本製粉株式会社の株式取得に関するお知らせ

ブロンコビリーによる松屋栄食品本舗の株式の取得(子会社化)

2022年6月、株式会社ブロンコビリーが株式会社松屋栄食品本舗の全株式を取得し、子会社化することを発表しました。

ブロンコビリーは「ご馳走カンパニー」をコンセプトに掲げ、食材調達・工場加工・店舗調理を一貫して行っており、今回の子会社化によって工場の能力を拡充し、味の作り込みにも磨きをかけ、新業態で提供するソースや総菜類の差別化を強化することができます。

松屋栄食品本舗の商品企画・開発力を活かし、新商品の開発も進めていく予定です。

従業員については、今後も引き続き雇用を維持する方針であり、子会社化によってブロンコビリーの業容拡大に対応するための努力をしていくとのことです。

参考:株式の取得(子会社化)

エバラビジネス・マネジメントによるヤマキン株式会社の株式取得

2022年4月、エバラ食品工業の子会社であるエバラビジネス・マネジメントによるヤマキン株式会社の株式取得(子会社化)を発表しました。

ヤマキン株式会社は1948年に設立された液体調味料などの製造会社で、小袋製品を中心にした豊富な製造経験と柔軟かつ機動的な生産体制を持っています。社グループの将来の成長戦略に大きな役割が期待されています。

食品事業において高齢化や世帯人数の減少から小容量製品の需要は増加傾向です。

今回のM&Aによって、エバラビジネス・マネジメントは子会社化により、柔軟で効率的な生産体制を整え、小容量製品の製造・供給を強化。将来有望な分野への積極的な投資で対応力を高め、競争力を強化するとしています。

参考:ヤマキン株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

木曽路による建部食肉産業の株式取得(子会社化)

2022年3月、株式会社木曽路は、グループ全体の価値向上を目指し、株式会社建部食肉産業を子会社化することを決定しました。

株式会社建部食肉産業は、愛知県名古屋市に本社工場と港工場を構え、食肉加工を行っており、流通大手様、学校給食様、飲食店様向けに製品を販売しています。

株式取得により、衛生・品質管理が徹底された食肉をより安定した確保、仕入コストの低減、さらには価値向上に寄与することが期待されます。

参考:株式会社建部食肉産業の株式の取得(子会社化)

富士吉田キユーピーをはくばくへ全株式を譲渡

2021年6月、富士吉田キユーピーをはくばくへ全株式を譲渡すると発表しました。

富士吉田キユーピーは各種調味料、各種調理食品の製造販売を行っています。

はくばくは精麦、雑穀、乾麺、麦茶、製粉等の食品製造販売を行っています。

両社で協業を進めていましたが、キユーピーは得意分野に集中するため、富士吉田キユーピーの全株式を譲渡することとしたとしています。

参考:富士吉田キユーピー株式会社 株式会社はくばくへ2021年6月末に全株式を譲渡

昭和産業によるサンエイ糖化の株式取得(子会社化)

2020年7月、昭和産業は三井物産株式会社の連結子会社であるサンエイ糖化株式会社の株式を取得し、完全子会社化することを決議したと発表しました。

昭和産業は、2025年のありたい姿を目指す長期ビジョンの基本方針として「基盤事業の盤石化」と「成長事業の育成」を掲げています。

サンエイ糖化は、主にぶどう糖を中心に、他の糖化製品も一貫して開発から製造、販売まで行っています。医療用途の厳しい品質基準を満たし、高度な技術力で競争力を持っています。

この取得により、昭和産業の糖質事業の安定供給体制を一層強固なものとし、更なる生産性向上を推進していくとしています。

参考:サンエイ糖化株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

アークランドサービスホールディングス株式会社によるコスミックダイニング株式会社の株式取得(子会社化)

2020年5月、アークランドサービスホールディングス株式会社は、コスミックダイニング株式会社を子会社化することを決定したと発表しました。

コスミックダイニング株式会社は、冷凍食品の製造・販売を行っており、高い技術力と品質を持っている会社です。

今回のM&Aでのコスミックダイニングの子会社化により、アークランドサービスホールディングスは冷凍食品事業において、コスミックダイニングの技術力やノウハウを活用し、新たな商品開発や販売促進を行うことができます。コスミックダイニング株式会社の販売網を活用し、新たな顧客層の開拓を目指し、事業領域の拡大や新規事業の展開を積極的に進めていくとしています。

参考:コスミックダイニング株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

不二製油グループ本社株式会社による子会社のM&A・会社譲渡

植物性油脂・業務向けのチョコレートの開発・生産・販売事業会社などを束ねる不二製油グループ本社株式会社は、2020年の5月に、連結子会社・トーラク株式会社が発行するすべての株式を、丸大食品株式会社に譲り渡す契約を結びました。

不二製油グループ本社株式会社は、変化が訪れている日本市場での成長と事業特性の強化にまい進するため、お土産の販売で高いブランド性を確立しているを対象子会社のM&A・会社譲渡を実施すると発表しています。

参考:連結子会社の異動(持分譲渡)に関するお知らせ

株式会社ポテトかいつかのM&A・会社譲渡

さつまいもの加工卸と直営販売事業を展開する株式会社ポテトかいつかは、2020年の4月に、J-GIA1号投資事業有限責任組合と個人の株主によって、保有する自社の株式をカルビー株式会社へ譲り渡したことで、対象会社の完全子会社へと変わりました。

株式会社ポテトかいつかは、M&A・会社譲渡を選び、自社が有するさつまいもへの知見・技術と、対象会社の馬鈴しょに関する品種開発・貯蔵技術を組み合わせた事業の発展を図る方針です。

参考:株式会社ポテトかいつかの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

日清オイリオグループ株式会社によるM&A・会社譲渡

油脂や油かすの油糧事業などを手掛ける日清オイリオグループ株式会社は、2020年の3月に、株式会社J-オイルミルズと搾油事業での業務提携を結びました。

両社は日本市場の規模縮小に鑑みて、原油・油粕の製造を範囲とする業務提携を結ぶことで、国外からもたらされる輸入品への対抗策を講じ、国際的な競争力を維持する方針です。

参考:日清オイリオグループ株式会社と株式会社J-オイルミルズ 共同新設分割(簡易分割)に関するお知らせ

異業種と食品製造業界のM&A・事業承継事例4選

続いて、異業種と食品製造業界のM&A・事業承継事例を4つ紹介します。

ニイカタによる社バイオバンクの異動を伴う株式取得

2023年3月、ニイカタによる社バイオバンクの株式を取得、子会社化を発表しました。

ニイカタはフードビジネス業界向けの化成品事業が主事業であり、業務用洗剤・洗浄剤及び固形燃料等の製造・販売を行っています。

バイオバンクは、乳酸菌発酵製品の製造販売を行う会社です。野菜や果物・海藻・キノコといった植物原料を乳酸菌で発酵させた発酵エキスを製造し、その発酵エキス を使用して研究開発した健康食品・化粧品等を日本はもとより海外約 30 カ国へ販売しています。

ニイカタはバイオバンクを子会社化することで、一歩進んだ健康を支える事業展開することで、事業の拡大とグループの企業価値向上を図るとしています。

参考:子会社の異動を伴う株式取得に関するお知らせ

オーイズミとバブルスターのM&A

2022年3月、オーイズミはバブルスターの全発行株式を取得し子会社化することを発表しました。

オーイズミは遊技場施設、太陽光発電、ゲームソフト、酒類醸造、農産物加工など多岐にわたる事業を行なっています。

バブルスターは低糖質食品を軸とした健康食品を開発・製造・販売を一貫して行なっています。

オーイズミは今回のM&Aにより、シナジー効果の追求と、企業価値のさらなる向上に取り組んでいくとしています。

参考:バブルスター株式会社の株式取得に関するお知らせ

双日による日本ハム子会社である水産食品加工会社全株式取得

2022年2月、双日株式会社が日本ハム子会社のマリンフーズ株式会社の全株式を取得することを発表しました。

これにより、双日は国内有数の顧客基盤と商品開発・加工機能を獲得し、食品領域の成長を目指すとしています。

マリンフーズ株式会社は、寿司種や海鮮珍味商品などの水産食品を扱っており、高い販売力を背景に、厳選した水産原料を安定的に調達し、盤石なバリューチェーンを構築しています。

参考:日本ハム子会社である水産食品加工会社の全株式を取得

株式会社浅野屋のM&A・会社譲渡

軽井沢に本店を構えベーカリー事業などを展開する株式会社浅野屋は、2020年の6月に、日本みらいキャピタル株式会社の特別目的会社を介して出資を受けました。

M&A・会社譲渡により株式の保有割合は、特別目的会社が80%、株式会社浅野屋の前経営者が20%へと変わっています。

株式会社浅野屋は、対象会社の事業展開・社員の育成に関するノウハウを提供してもらい、経営を担う人材の派遣や、工場などへの投資などの支援も受けて、会社の成長を図る方針です。

参考:株式会社浅野屋への投資に関するお知らせ

食品製造業界のクロスボーダーM&A・事業承継事例6選

次に、食品製造業界のクロスボーダーM&A・事業承継事例を6つ紹介します。

三井物産によるオランダの機能性食品素材製造Nutrinova Netherlands B.V.の買収

2023年6月、三井物産株式会社は、Celanese Corporationの子会社であるNutrinova Netherlands B.V.の株式70%を取得することを決定し、関連諸契約を締結したと発表しました。取得対価は約660億円で、2024年3月期中に実行予定です。

Nutrinovaはアセスルファムカリウム(高甘味度甘味料)とソルビン酸・ソルビン酸カリウム(保存料)を製造・販売し、世界の飲料・食品メーカー向けに供給しています。

この取引を通じて、Celaneseとのパートナーシップ強化とともに、食・ニュートリション領域での付加価値拡大を図り、健康やウェルビーイングの向上を目指す中期経営計画2026の一環として取り組むとしています。

参考:機能性食品素材事業の株式取得

ニチレイによるタイ王国の関連会社の子会社化

2023年6月、低温物流事業を手がける株式会社ニチレイロジグループ本社が、関連会社で冷蔵倉庫業、利用運送業、実運送業、通関業を行っているSCG Nichirei Logistics Co.,Ltdが2023年6月8日に実施した第三者割当増資の一部を引き受け、子会社化することを決議しましたと発表しました。

なお、SCGNの資本金が当社の資本金の100分の10以上となるため、特定子会社に該当いたします。

背景と目的として、ニチレイロジグループはASEAN進出の第一歩としてタイにSCGNを設立し、10年間にわたり同国での事業拡大に取り組んできました。今回の子会社化により、意思決定の迅速化や経営基盤の強化を通じて、国内で培った高度な低温物流の展開を加速させることを目指しています。

参考:タイ王国における関連会社の子会社化

キリンホールディングスによる豪州の健康食品会社Blackmores Limited社の株式取得(子会社化)

2023年4月に、キリンホールディングスによる豪州の健康食品会社Blackmores Limited社の株式取得(子会社化)を発表しました。

キリングループは「食領域」と「医療域」に並ぶ「ヘルスサイエンス事業」を立ち上げ、次世代の成長の柱として育成しています。発酵・バイオテクノロジーを強みとして最大限に活用、国内外で事業拡大を行っています。

Blackmoresは90年以上の歴史を有する豪州最大のサプリメントなどの健康食品(ナチュラル・ヘルス)事業を展開する企業です。主に「サプリメント・粉ミルク」「医療機関向けサプリメント」「ペット向けサプリメント」プランドをアジア・パシフィックにて展開しています。

キリングループは健康に関する社会課題の解決を通じでグローバルでの成長を目指すキリンの考え方とBlackmoresの考え方が共通していること、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長実現と、ジナジー創出により多くの健康に関する社会課題を解決していくとしています。

参考:豪州の健康食品(ナチュラル・ヘルス)会社Blackmores Limited社の株式取得 (子会社化)に向けた契約の締結に関するお知らせ

森永乳業による米国の植物由来食品製造企業の買収(子会社化)

2023年2月に、森永乳業の連結子会社である Morinaga Nutritional Foods, Inc.が、米国の植物由来食品(Plant-Based Foods 以下、PBF)製造企業である Turtle Island Foods, SPCの株式を 100%保有する持株会社である Turtle Island Foods Holdings, Inc.(以下、Turtle Island Foods 社)の全株式を取得し、完全子会社化を発表しました。

森永乳業グループ はビジョンの一つに、「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」を掲げ、海外事業方針の一つとし て、北米市場における PBF 事業の拡大に取り組んでいます。

Turtle Island Foods 社は、米国を中心に、大豆原料をベースとした PBF の製造・販売事業を 展開しています。

今後も豆腐を含む PBF 市場は持続的な成長が見込まれ、大きな ポテンシャルがある市場と捉えています。これまで培っ てきた知見を活かし、米国市場においてPBF 事業の更なる拡大を目指していくとしています。

参考:米国 Turtle Island Foods, Holdings, Inc.の買収(子会社化)に関するお知らせ

亀田製菓によるベトナム合弁会社を子会社化

2021年3月、この度、亀田製菓株式会社は、ベトナムのTHIEN HA KAMEDA JOINT STOCK COMPANY(THK社)の株式追加取得を決定し、連結子会社化を目指すことになりました。

ベトナムは人口1億人に迫る大きな国内市場を持ち、豊富な労働力と良質な原料米が確保できるため生産拠点として高い将来性があります。THK社は、亀田製菓株式会社との合弁会社として設立され、現地にて製造発売した米菓が、強力な流通ネットワークを有していることが特徴です。

連結子会社化により、当グループの海外展開が加速され、業績の拡大が期待されます。亀田製菓株式会社は、長期ビジョン「グローバル・フード・カンパニー」の実現を通じて、持続的な成長と企業価値向上に向けた取り組みを進めており、THK社の株式の一部を追加取得することで、更なるシナジー効果を期待しています。

参考:持分法適用関連会社の株式追加取得(連結子会社化)

アメリカの株式会社メグミナットによるM&A・会社譲渡

アメリカで質の高い有機納豆の製造と販売を展開する株式会社メグミナットは、2020年の5月に、株式会社納豆へ、株主が保有する自社の株式をすべて譲り渡しています。

株式会社メグミナットは、対象会社の傘下に加わることで、納豆事業での相乗効果が得られるとしています。また、傘下入りはするものの、対象会社はアメリカ市場での事業を大きくさせる目的を掲げているため、アメリカでの独立した事業展開が維持されます。

食品製造業界のM&A・事業承継案件一覧

本章では、弊社M&A総合研究所が取り扱っている食品製造業界のM&A・事業承継案件を紹介します。

【借入なし/3期連続増収】食品製造販売・給食事業

調理師や栄養士を含む従業員が40名以上在籍しています。自社で広さ800平方メートル以上の工場を所有しており、広さにはまだ余裕があるため今後拡大する余地を十分に持ち合わせているのも強みです。

| エリア | 東北 |

| 売上高 | 1億円〜2.5億円 |

| 譲渡希望額 | 希望なし |

| 譲渡理由 | 後継者不在(事業承継) |

食品製造業界のM&A・事業承継の成功ポイント5選

食品製造業界のM&A・事業承継を成功させるポイントを5つ解説します。

- M&Aの目的を明確にする

- 自社理解を深める

- 企業価値を高める

- 早めの準備

- 専門家に相談

それぞれのポイントを実践し、食品製造業界のM&A・事業承継の成功を目指しましょう。

①M&Aの目的を明確にする

売り手側はなぜ売却・譲渡を行うのか、目的を明確にしておくことが大切です。事業承継が目的であり従業員の雇用維持を希望する、安定した経営基盤のために大手グループの傘下を果たしたいなど、M&Aを行いたい目的は企業によりさまざまです。

目的が明確になることで、交渉相手を選ぶ際に基準が決まります。また、交渉の中で条件の譲歩が必要な際も判断がしやすくなります。

②自社理解を深める

売り手側は、売上高や採算性、強み、技術、従業員の状況、取引先、自社の課題といった、会社のプラスな面、マイナスな面、両方を整理していくことが重要です。理由としては、相手がわからの質問に答えれるように準備をしておくことで、円滑な買い手候補先探しが可能となるためです。

③企業価値を高める

買い手企業は業績が安定していたり、今後も高い収益が望める企業、成長性が期待できる企業であれば事業展開を描きやすいです。そのため高値での売却が期待できます。

売り手企業はできる限り企業の価値を高めておくことが大切です。

また、企業価値を高めることで相手先候補の選択肢も増えます。

④早めの準備

納得のいくM&Aを行うためには、タイミングが重要です。経済的に上昇しているタイミング、業界の再編が行われており業界内のM&Aが活発なタイミングの際は好条件でM&Aが成立しやすいです。反対に経営者の体調不良、倒産が迫っているといった場合には難しいことが多いです。

そのため、M&Aを考え始めたらできるだけ早めに専門家に相談したり、準備を進めることが大切です。

⑤専門家に相談

中小企業の特に売り手側はM&Aが未経験であることが多いです。そして、譲渡・売却を行う場合は、通常業務を行いながら相手側との交渉や手続きを進めていく必要があります。

負担を抑えつつ、成功ポイントを押さえ進めていくにはM&Aの専門家によるサポートが有用です。

M&A仲介会社の多くは戦略策定や交渉・書類作成などのM&A行程を一括でサポートしているところが多いです。そのため、スムーズに進めることができM&Aの成功率も高まります。

どのように進めていけばよいかなど具体的な相談もできるため、まずは相談してみるのも1つです。

食品製造業界のM&A・事業承継の注意点

食品製造業界のM&A・事業承継の注意点を2つ解説します。

情報漏えい

この情報とは会社の譲渡・売却を検討しているということです。M&A中の準備段階では、限られた範囲の人に情報をとどめておくことが大切です。

従業員や取引先に情報が漏れることで不安感を与えたり、従業員の退職や取引先との契約打ち切りにつながることもあります。

また、最も怖いのは情報管理ができていないという不信感から買い手との交渉が決裂し、案件自体が消滅してしまうことです。

簿外債務の隠蔽

簿外債務とは、賃借対照表に計上されていない未払いの給与や残業代などを指します。多くのM&Aで行われる手法の株式譲渡の場合、買い手側が全て引き継ぐことになり、簿外債務も引き継ぎます。

簿外債務の存在はデューデリジェンスの際に確認される事項です。その際、売り手側が簿外債務を隠蔽していることが発覚した場合、買い手側としては不信感につながり、双方の信頼関係に影響を与えかねない状況になります。

食品製造業界のM&A・事業承継まとめ

食品製造業界について、業種の概要や、M&A・事業承継の動き、業界の未来予想などを取り上げました。食品製造業は、原料を加工して川下の業者に供給する事業を担い、複雑な流通構造の中で、安全性への配慮などが求められる業種です。

現状では市場規模がわずかに増加しているものの、今後は人口の減少などから市場が縮小すると見られていますし、海外企業へのM&Aや、経営難を理由とした中小企業のM&A、廃業・倒産の増加も予想されます。

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

- 譲渡企業様完全成功報酬!

- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)

- 上場の信頼感と豊富な実績

- 譲受企業専門部署による強いマッチング力

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。

また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。

相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたにおすすめの記事

M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説

M&Aは、事業承継や事業拡大の有効な手段として注目されています。しかし、成功には目的や手法の正しい理解が不可欠です。本記事では、M&Aの基礎知識から目的、メリット・デメリット、最...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説

買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説

M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説

株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説

法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...

関連する記事

コンテンツ制作業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムではコンテンツ制作業界のM&Aについてまとめました。主な内容として、コンテンツ制作業界の概要と市場動向、コンテンツ制作会社のM&Aで得られるメリットや注意点、M&...

予備校業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは予備校業界のM&Aについてまとめたものです。主な内容として、予備校業界の概要と市場動向、予備校のM&Aで得られるメリットや注意点、M&Aプロセスの概略などの解説...

非鉄金属業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは、非鉄金属業界のM&Aに関してまとめたものです。主な内容としては、非鉄金属業界の市場動向、非鉄金属業界におけるM&Aのメリットと注意点、M&Aを行う際の流れなど...

家電量販店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

家電量販店業界におけるM&Aの実態をまとめました。主な内容として、家電量販店業界の市場動向、家電量販店のM&Aにおけるメリットや注意点、M&Aを進める際の流れなどを解説し...

情報サービス業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムは情報サービス業のM&Aについてまとめたものです。主な内容は、情報サービス業の概要・市場規模・M&A動向、情報サービス業におけるM&Aのプロセス、売却・譲渡・買収...

レンタカー業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

レンタカー業界でのM&A事情についてまとめました。説明している内容は、レンタカー業界の概要・市場動向・M&A動向、M&Aを行う際の流れ、売却・譲渡・買収におけるメリットと...

幼稚園業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

幼稚園経営は学校法人が行う事業でありM&Aの対象になります。本コラムの主な内容は、幼稚園業界の概要や市場動向・M&A動向、M&Aを進める際の流れ、M&Aで得られる...

BPO業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

BPO業界でもM&Aは盛んに行われています。本コラムの内容は、BPO業界の概要や市場規模の動向、BPO業界のM&A動向とM&Aの流れ、M&Aによる売却・譲渡・買収...

百貨店業界の動向とM&Aのメリット!売却・買収事例5選や流れと注意点も解説!

本コラムでは百貨店関連のM&Aについてまとめました。主な内容として、百貨店業界の動向、百貨店のM&Aによる売却・譲渡で得られるメリットやM&Aの流れ、百貨店をM&...

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。