M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説

2025年8月26日更新事業承継

M&Aによる事業承継を徹底解説!成功のポイント・事例・公的支援・税制対策・流れを網羅

事業承継は、企業の存続と発展を左右する重要な経営課題です。特にM&Aを活用した事業承継は、後継者不足の解消や新たな成長戦略を描く上で有効な手段となります。本記事では、M&Aによる事業承継のメリット・デメリット、成功のポイント、手続きの流れ、最新の支援制度や税制対策まで詳しく解説します。

目次

事業承継とは?M&Aとの違いや種類を解説

はじめに、事業承継の意味や現状を取り上げます。念のため、基礎的な内容を確認しておきましょう。

事業承継の意味

事業承継とは、経営者が会社の経営権や事業を後継者に引き継ぐことを指します。後継者は親族、従業員、あるいは社外の第三者など様々です。円滑な事業承継は、企業の存続と発展、雇用の維持、地域経済の活性化に不可欠です。特に中小企業においては、経営者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、適切な事業承継戦略が求められています。

もしも不適任な人材を後継者に選んでしまえば、事業承継後に業績が悪化してしまうかもしれません。こうした後継者選び以外にも、事業承継では各社ごとの課題を解決する必要があるため、専門家からサポートを受けながら慎重に進めるとよいでしょう。

事業承継と事業継承の違い

事業承継と類似する言葉に事業継承が挙げられますが、ここでは両者の相違点を取り上げます。前提として、それぞれの言葉の意味は以下のとおりです。

- 承継:前の代からのものを受け継ぐこと。

- 継承:前代の人の身分・仕事・財産などを受け継ぐこと。

「承継」が全般的な要素を受け継ぐ行為を表すのに対して、「継承」は主に身分・仕事・財産などに焦点を当てて受け継ぐ行為を表します。つまり、事業承継は、身分・仕事・財産だけでなく、企業文化や先代経営者の理念など、目に見えない要素まで引き継ぐ行為です。

事業承継とM&Aの違い

M&Aとは、会社同士の合併や会社分割などの組織再編行為や、会社・事業の買収・売却を行うことです。会社そのものを第三者(他社)へ引き継ぐことができるため、事業承継を目的として行われるケースも多くみられます。

M&Aは、事業承継の手段の一つとして活用できます。M&Aは企業の合併や買収を指し、事業拡大や事業ポートフォリオの再編などを目的として行われます。事業承継においては、後継者が見つからない場合などに、M&Aによって会社を売却することで、事業の継続と雇用の維持を図ることが可能です。

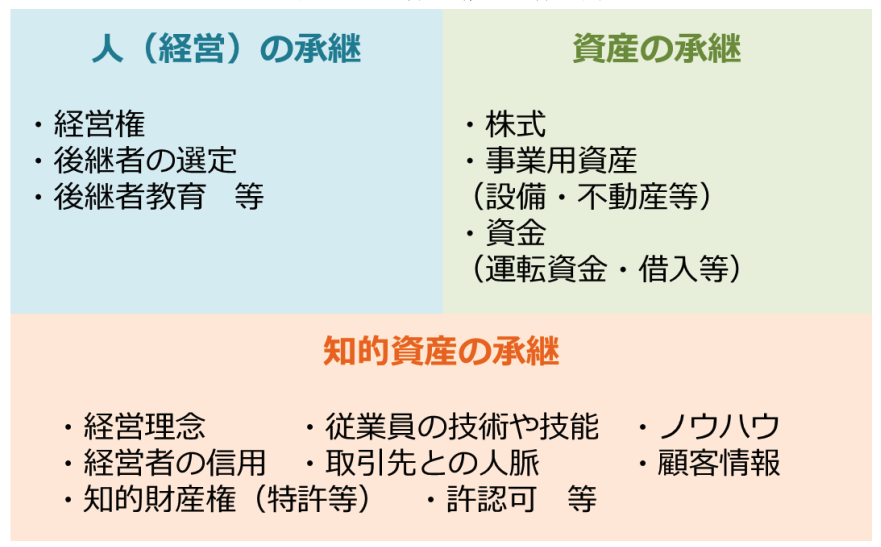

事業承継で引き継ぐ要素

事業承継を行う際、後継者に引き継がれる要素として重要なのは以下の3つです。

人(経営者)

事業承継では、経営権の移譲によって経営者が交代します。これによって企業の内情が大きく変更されるため、あらかじめ事業承継後の変化を意識したうえで後継者を選ぶことが大切です。

また、どれだけ優秀な後継者であっても経営者としての知識・経験はないため、教育には十分な時間を割く必要があります。後継者の教育・育成には10年程度かかるともいわれるため、後継者候補の選定を早めに行い教育期間を確保しておくことが重要です。

かつては後継者を経営者の子など親族から選ぶ「親族内承継」が主流でしたが、少子化や後継者個人の意見を尊重する風潮が高まっていることなどにより、近年は親族内に後継者がみつからないケースも増えてきています。

もし事業承継をせずにいれば廃業という選択をしなければならないため、後継者不在の場合はM&Aを活用した第三者への事業承継も視野にいれる必要があるでしょう。

特に中小企業では、事業のノウハウや人脈などが経営者個人に集中してしまっているケースが多くみられます。したがって、それらの要素を後継者に対して円滑に引き継げるかどうかが、事業承継の成否を大きく左右するポイントです。

資産

事業承継では、財産権のほか、株式・事業用資産・会社の保有する資金などの資産も引き継ぎます。ここでいう財産権とは、会社が保有する債権などの権利のことです。

合わせて、税負担に関しても十分に注意しましょう。節税対策を講じておかないと、多額の相続税・贈与税が課されるおそれもあります。資産の分散承継も意識しながら最適な承継方法を検討すべきでしょう。

知的財産

事業承継では、経営者の理念・ノウハウ・信用・人脈・顧客リストなど、財務諸表には記載されない知的財産(無形資産)も引き継ぎます。これらの知的財産の承継に失敗してしまうと、事業承継後に競争力を失うなどして急速に業績を落とすおそれがあるため注意しましょう。

M&Aを含む事業承継の方法4選:最適な方法を選択するためのポイント

事業承継の方法として、以下の4種類があります。

①親族内承継

親族内承継とは、経営者自身の親族(子供など)を後継者に据える事業承継であり、いわゆる「後継ぎが家業を継ぐ」行為が最たる例です。

かつては一般的に広く実施されていましたが、最近では少子化・価値観の多様化などにより、親族内承継の実施件数は減少しています。

| 親族内承継の主なメリット | 親族内承継の主なデメリット |

| ・早い段階から長期的な教育を実施できる ・従業員や取引先など関係者に受け入れられやすい ・相続や贈与を活用できるため事業承継が容易に行える ・所有と経営の分離が起こらない |

・後継者に経営者としての資質があるとは限らない ・候補者が複数いる場合は親族内で争いがおこる可能性がある |

メリット

最も大きなメリットは、早い段階から長期的な教育を実施できる点にあり、他の方法と比べると後継者教育の面で非常に有利です。

社外で修行を積んだりセミナーなどで幅広く知識を習得したりと、柔軟に後継者教育を遂行できる点は、親族内承継の大きなメリットだといえます。

また、後継者が周囲の関係者に受け入れられやすい点も大きなメリットです。従業員からすると、見ず知らずの他人が自分たちの上に立つよりも、信頼できる現経営者の子供が後継者となった方が安心できます。

そのほか、親族が後継者となる場合は、株式や事業用資産を相続や贈与によって譲り渡すことができるので、事業承継が比較的容易に行える点もメリットです。相続や贈与を活用する場合は経営権と財産をまとめて譲り渡すことが可能となるので、所有と経営の分離を避けることができます。

デメリット

後継ぎに経営者としての資質があるとは限らないため、不適格な経営者に変わった途端に業績が悪化するリスクがあります。

また、会社の引き継ぎを望む人物が親族内に複数存在する場合、後継者候補の間で争いが勃発し、親族内の人間関係が悪化するケースも珍しくありません。

親族内に経営者の相続人が後継者以外に複数いる場合、後継者に株式を集中させるかたちが望ましく、議決権割合の2/3以上が一般的な目安といわれています。その際はほかの相続人への配慮が不可欠であり、遺留分を考慮したうえで財産分与を考えることが重要です。

②社内承継

社内承継とは、自社内の従業員や役員を後継者にする事業承継のことです。親族内承継の実行件数が減少するに連れて、最近では社内承継の実施件数が増えています。なお、従業員承継は同義語です。

| 社内承継の主なメリット | 社内承継の主なデメリット |

| ・自社の事業をよく知る人物に事業を引き継げる ・従業員や取引先、金融機関からの理解を得やすい ・経営者としての適性や資質の見極めができる |

・後継者が株式取得費用を用意できない可能性がある ・経営リスクを負う覚悟が必要なため適任者がいないこともある ・後継者の家族の理解を得ることが難しい |

メリット

MBO(Management Buy Out=役員が会社を買収する手法)やEBO(Employee Buy Out=従業員が会社を買収する手法)などの方法を用いれば、 従業員に不安や動揺が広がってモチベーションが低下するリスクを回避できます。

後継者に指名された従業員も会社員からトップの座に就くため、他の従業員や役員のモチベーション向上につながるメリットもあるでしょう。

経営者自身が後継者の適性や資質を見極めることができ、自社の役員・従業員であれば事業内容をよく把握しているため安心して事業運営を任せることができます。また、周囲の従業員や取引先の金融機関から受け入れられやすいこともメリットです。

デメリット

社内承継の場合、後継者の資金力では株式を取得できない可能性があります。株式の買い取りには多額の資金が必要となるため、これを理由に事業承継の引き受けを拒否されるケースも少なくありません。

また、優秀な役員や従業員が必ずしも経営者の資質を備えているわけではなく、事業を引き継ぐうえでは経営リスクを負う覚悟も必要です。経営保証も後継者が負うことになるため、後継者の家族から理解が得られない場合は事業承継が難しくなるでしょう。

このように社内承継は、メリットの大きい方法である一方で、適任者がみつからない可能性がある点がデメリットです。

③M&Aによる事業承継

近年、親族や自社内に後継者がいない場合、M&Aを活用して第三者に事業承継するケースが増えてきました。M&Aを活用する場合、自社の株式全てを売却する株式譲渡によって事業承継が実行されるのが一般的です。

なお、一部事業のみを事業承継したい場合は、事業譲渡や会社分割などの手法が用いられるケースもあります。

| M&Aによる事業承継の主なメリット | M&Aによる事業承継の主なデメリット |

| ・幅広い中から後継者候補を探せる ・従業員の雇用維持や技術・ノウハウの引継ぎができる ・創業者利益(売却益)を得られる ・個人資産の担保提供や個人保証やから解放される |

・希望条件に合った買い手が見つかるとは限らない ・M&A後の経営統合に時間がかかる ・M&A後は買い手企業の経営方針に従わなければならない ・利害関係者に十分な説明を理解を得る必要がある |

メリット

後継者不在という理由で廃業を選んだ場合、自社(事業)が存続されないだけでなく、在庫品の処分や税務処理などの廃業費用が必要です。

M&Aによる事業承継は幅広いなかから後継者候補(買い手企業)を探すため、希望条件に合った後継者がみつかりやすく、経営者自身の周りに後継者候補がいなくても活用できます。

また、従業員の雇用や技術・ノウハウも買い手企業へ引き継がれる点もメリットです。それ以外にM&Aによる事業承継時では、経営者が負っている個人保証やはほとんどのケースで買い手企業へ引き継がれます。

融資元との話し合いや手続きが必要ですが、個人資産の担保も解除されるケースが多いため、経営者にとっては精神的なメリットも非常に大きいといえるでしょう。

もちろんM&Aを行うための費用はかかりますが、株式譲渡によって自社を売却する場合、その利益を受け取るのはは経営者(株主)です。まとまった現金を得られるので、引退後の生活費に充当するなど自由につかうことができます。

デメリット

M&Aによる事業承継では、希望の条件を満たす買い手先を探さなければなりませんが、自社のみでは難しいため専門家へ依頼するケースが一般的です。当然、専門家へ支払う費用が発生しますが、それなりの額となるため費用面がデメリットともいえます。

また、買い手企業は必ずすぐみつかるとは限らず、最終的にみつかなかったというケースもあることを念頭に置く必要があるでしょう。

そのほか、M&A後の事業統合に時間がかかる点もデメリットのひとつです。組織体系や社内の業務システムだけでなく、経営文化の融合も必要であり、その際は売り手企業の経営者も引継ぎに協力しなければなりません。

M&A後は買い手企業の経営方針に沿って事業を進めていくため、これまでのような経営の自由度は失われます。従業員の雇用条件なども買い手企業に移行に従うため、条件悪化などがないよう交渉時に取り決めておくことも重要です。

そして、M&Aによって影響を受けるのは従業員だけでなく、これまで付き合いのあった取引先も含まれます。関係者へはM&Aによる事業承継を行ったことを丁寧に説明し、理解を得ることも重要です。

M&Aの手法

M&Aには、さまざまなスキーム(手法)があります。事業承継で用いられる可能性のあるM&Aスキームは、株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割です。

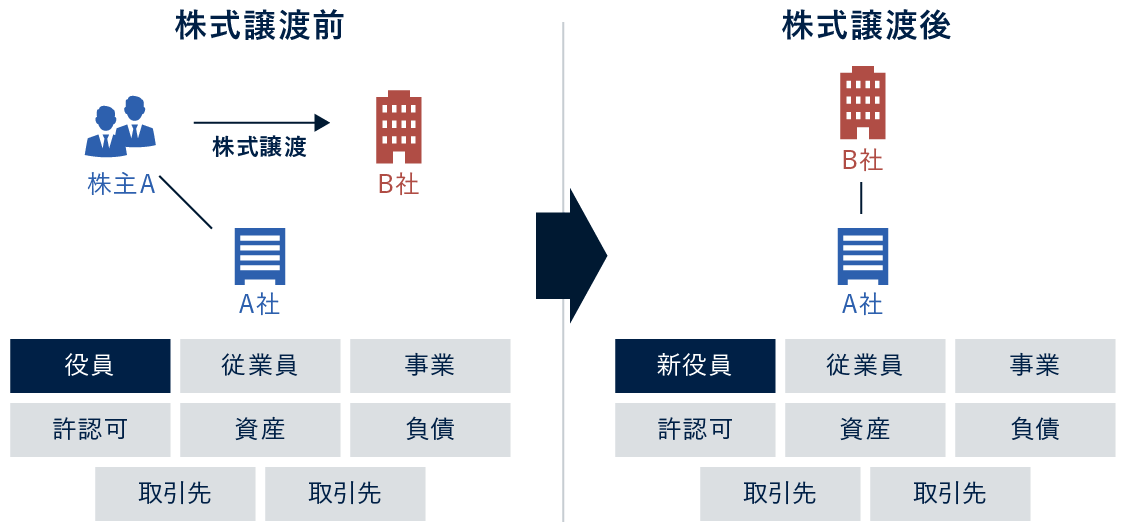

株式譲渡

株式譲渡は、売り手が会社の株式を売却し、買い手がその経営権を取得する取引です。中小企業の事業承継では、最も多く用いられるスキームであり、会社の株主が代わることで経営者も代わることになります。

株式の売買だけで取引が成立するため、他のM&Aスキームと比較して手続き面が簡易である点も特徴です。

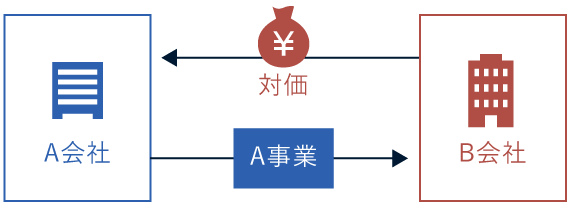

事業譲渡

会社の事業および資産などを選別して売買するのが事業譲渡です。売却の主体は会社であり、会社組織はそのまま残ります。

したがって、会社そのものの事業承継はできません。特定の事業のみを買い手に承継したい場合に用いられるM&Aスキームです。

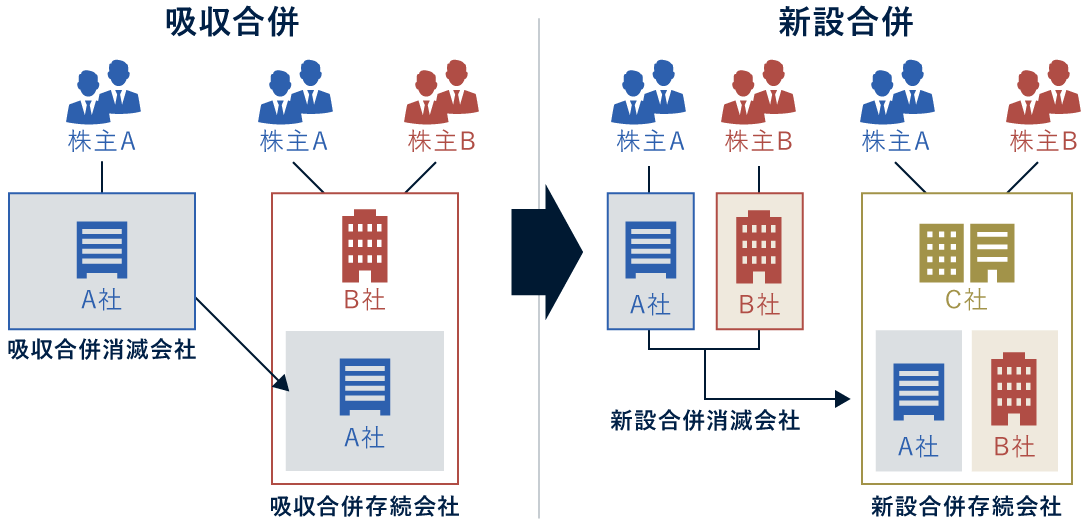

合併

合併は、複数の会社を統合して1つの会社にするM&Aスキームです。存続する会社(法人格)以外は、統合されることで消滅します。

企業グループにおいて、グループ内の会社組織再編の場面でよく用いられるスキームです。事業承継で用いられることは、あまりありません。

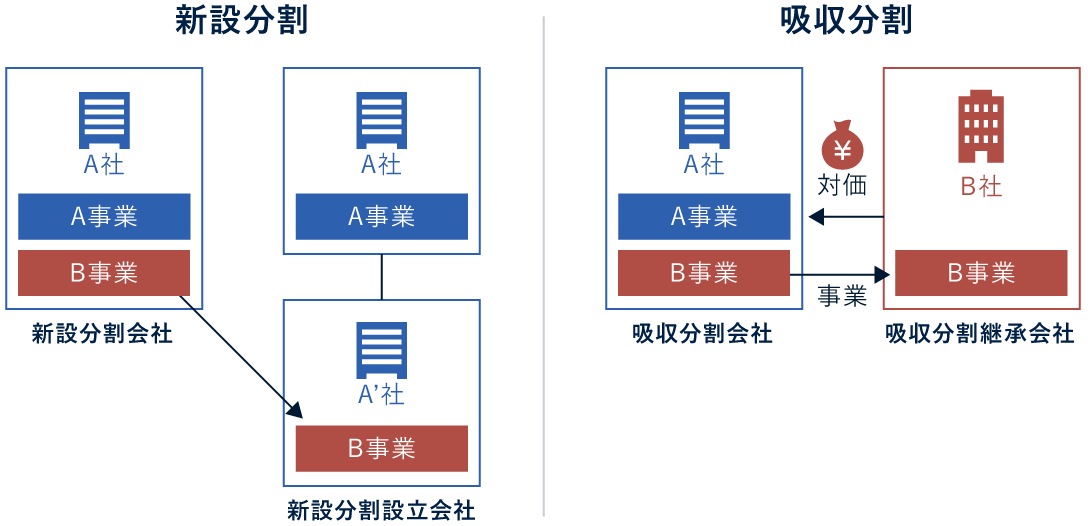

会社分割

会社分割とは、会社の中の事業部門を関連資産や人材などを含めて切り出し、他社に譲渡するM&Aスキームです。

細かな点で違いは多々ありますが事業譲渡と類似しており、会社そのものの承継はできません。会社分割も、組織再編行為として用いられることが多いM&Aスキームです。

④株式上場(IPO)

ここまで説明した3つの方法とは異なる視点の事業承継として、理論上、考えられるものに株式上場(Initial Public Offering)があります。ただし、株式上場=事業承継ということではありません。

株式を公開し上場企業となることによって優秀な人材を得やすくなり、その結果、有力な後継者候補が集い、適任の後継者を選べることになるだろうという事業承継戦略です。

| 株式上場(IPO)の主なメリット | 株式上場(IPO)の主なデメリット |

| ・株式上場により資金を多く集められる ・株式価値の向上に期待できる ・知名度が上がることで優秀な人材が集めやすくなる |

・上場の審査要件が厳しくハードルが高い ・上場実現までに数年かかる ・上場後は経営の自由度がなくなる |

メリット

株式上場が実現すれば、豊富な資金を株式市場が集めることが可能です。また、上場で株式価値の向上も見込まれるため、経営者が保有している自社株の資産価値も増します。

上場により会社の知名度も増すため、後継者候補に限らず、人材獲得手段としてのメリットも得られるでしょう。

デメリット

株式上場には、審査の要件を満たすというハードルがあり、その準備に数年間を要します。上場担当の専門スタッフも雇用せねばならず、一般の中小企業が簡単に取り組めるものではありません。また、仮に上場が実現したとして、その場合、上場前のような経営の自由度は失われます。

事業承継に関する中小企業の現状

事業承継を解説するにあたって、現在の日本における中小企業の実態、およびその事業承継の動向を確認します。

日本における中小企業の割合

中小企業基盤整備機構が公表しているデータによれば、2016年時点の日本の企業数および比率は以下のようになっています。

- 日本全体の企業数:3,589,333社

- 大企業の数:11,157社(全体の0.3%)

- 中小企業の数:3,578,176社(同99.7%)

また、上記の中小企業数には個人事業主などの小規模事業者も含まれており、中小企業庁の統計によれば2016年6月時点も小規模事業者数は約304万8,000社(全体の84.9%)です。

2014年と比較すると、大企業は47社増加していますが中小企業は23万1,000社減少しており、減少した中小企業の20万4千社は小規模事業者でした。この結果をみると、中小企業・小規模事業者が経営を継続していく厳しさがうかがえます。

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「日本を支える中小企業」

参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2016年6月時点)の集計結果」

経営者の年齢分布

中小企業庁の「2024年版中小企業白書」によると、中小企業経営者の平均年齢は上昇傾向にあります。

後継者不足問題と親族内承継の減少

近年の事業承継における傾向として、「親族ではない第三者への承継(親族外承継)」を行うケースが増加している点が挙げられます。親族外承継の増加理由として挙げられるのが、近年、問題視されている後継者不足の深刻化です。

中小企業庁が2020(令和2)年3月に公開した「中小M&Aガイドライン‐第三者への円滑な事業引継ぎに向けて‐」によると、日本の中小企業経営者のうち、2025(令和7)年までに70歳(平均引退年齢)を超える数は約245万人とされています。そして、その約51.8%に該当する約127万人は後継者未定という予想です。

中小企業庁の調査によると、後継者不在の企業は年々増加しており、日本経済の大きな課題となっています。

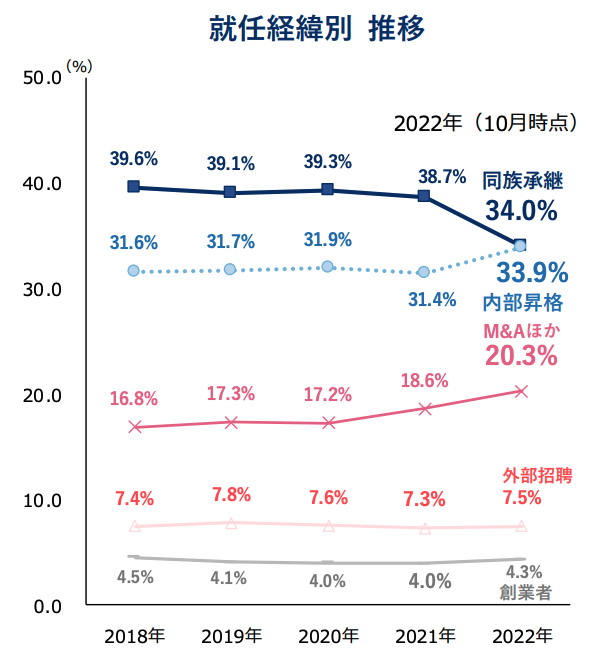

また、2022年の動向として挙げられるのは親族内事業承継の割合がやや減少し、代わりに非同族が後継者となった割合が急増したことです。M&Aほか(買収や出向など)による事業承継も全体の2割を超えており、近年の事業承継は経営者の子や親族以外に事業を引き継ぐ「脱ファミリー化」が進んでいるとがうかがえます。

M&Aを利用した事業承継が増加

参考 帝国データバンク「 全国企業 後継者不在率 動向調査(2022)」より

出典:https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221105.pdf

上のグラフをみてわかるように、経営者の子や親族が後継者となる「同族承継(親族内承継)」の割合は依然として高く、2022年は全体の34.0%でした。しかし、前年と比較すると4.7%減少しています。

代わりに多くなってきたのが、自社の役員や従業員へ事業を引き継ぐ「内部昇格(従業員承継)」であり、2022年は前年から2.5%上昇の33.9%となりました。

また、出向や買収などによる「M&Aほか(M&Aによる事業承継など)」は年々増加傾向にあります。2022年は全体の20.3%であり、2割を超えたのは帝国バンクが調査を開始した2011年以降で初となりました。

事業承継・M&Aにおすすめの相談先

日本全体のM&A実施数増加に伴ってM&A仲介会社の数も増えており、利用者としては、選択に迷ってしまうかもしれません。そのような場合には、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所は、全国の中小企業のM&A・事業承継に数多く携わっているM&A仲介会社です。M&A・事業承継に豊富な知識と経験を持つアドバイザーが案件ごとに専任となり、相談時からクロージングまでM&A・事業承継を徹底サポートします。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談をお受けしておりますので、M&A・事業承継をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

2025年最新!事業承継を支援する公的制度と動向

事業継承を考えるうえでは、中小企業の事業承継に関係する公的支援・動向を把握しておくことが重要です。ここでは、中小M&Aに関する国の推進計画や補助金などを解説します。

「事業承継ガイドライン」の改訂

2022年3月、約5年ぶりに「事業承継ガイドライン」が改訂されました。

最新の「事業承継ガイドライン」では事業継承に関連して生じた変化を踏まえ、新しく認識された課題やその対策が反映されています。経営者の高年齢化は依然として進んでいますので今すぐ「事業承継ガイドライン」を確認しておいたほうがいいかもしれません。

参考:中小企業庁「事業承継ガイドライン」

中小M&Aガイドラインの策定

2020年3月に「中小M&Aガイドライン」が策定されました。後継者不在が問題となっている事業継承業界において、M&Aを活用した第三者への事業継承は必要不可欠と言えます。

しかし、まだまだM&Aによる事業継承が一般的な知見として広まっていません。手引書としての「中小M&Aガイドライン」が策定されています。

参考:中小企業庁「中小M&A ガイドライン」

中小M&A推進計画の策定

2021年4月、中小企業庁が「中小M&A推進計画」を策定しました。

「中小M&A推進計画」は後継者不在・新型コロナウイルスの感染症影響による廃業等を防ぐために策定されています。中小企業におけるM&Aをより一般的に実現するにはどうすればいいのかがまとめられており、以下のポイントが注目されています。

- 中小企業M&Aの意義の再定義

- 潜在的な対象事業者

- 小規模・超小規模M&Aの円滑化

参考:中小企業庁「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 取りまとめ」

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、事業継承・M&Aを契機とした経営革新等への挑戦や経営資源の引き継ぎを行う中小企業を支援するための施策です。

事業承継・引継ぎ補助金には以下の2種類があります。

- 専門家活用類型:M&A仲介会社などの支援を受ける専門家活用費用を補助するもの

- 経営革新類型:経営革新のため新事業活動や生産性向上を図るための費用を補助するもの

たとえば、設備投資費用・人件費・店舗や事務所の改築工事費用・M&A仲介会社に支払う手数料・デューデリジェンスにかかる費用などの経費が補助金対象となり、支給される補助金の上限額は400万円〜800万円です。

ただし、補助金を支給してもらうには、審査や長期間にわたる手続きを経なければなりません。以上の点を踏まえたうえで、事業承継・引継ぎ補助金の利用を検討しましょう。

事業承継税制

事業承継税制は、中小企業の先代経営者などから株式や資産を後継者が贈与・相続した場合に一定の要件を満たす場合に限り、贈与税・双属性が猶予される制度です。

元々平成21年の税制改正により事業承継税制が誕生し、平成30年度には以下の措置が加わりました。

- 10年間の措置として納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃

- 納税猶予割合の引上げ等がされた特例措置(特例事業承継税制)

事業承継の際に後継者が現代表者から株式を取得する場合、多額の相続税や贈与税が課されます。税負担の大きさから、中小企業の後継者とならない親族も少なくありません。

ですが、事業承継税制を利用すると相続税や贈与税が100%猶予あるいは免除されます。しかし、その恩恵を受けるには、会社・先代・後継者などに関する諸条件を満たさなければなりません。

そして、2018(平成30)年度の税制改正により、事業承継税制がさらに活用しやすくなりました。ただし、経営者自身で利用を検討するには限界があるため、税理士などの専門家に相談しサポートを受けるとよいでしょう。

後継者人材バンク

後継者人材バンクとは、創業を目指す起業家と後継者不在の会社や個人事業主を引き合わせることで、創業と事業引き継ぎを支援する事業のことです。後継者不足に悩んでいる中小・零細企業に対して、後継者候補となる人材とのマッチングを提供しています。

中小企業庁からの委託事業として各都道府県に設置されている「事業承継・引継ぎ支援センター」が運営している事業です。後継者人材バンクでは、起業家や起業を志す人材を紹介されるため、熱意のある人に自分の会社を引き継げます。

2014(平成26)年度に発足した比較的新しい制度ですが、この制度を活用して事業承継を成功させた企業は年々増えているので、もし事業承継で悩んでいる場合は後継者人材バンクの活用を検討してみるのもよいでしょう。

事業承継を計画的に進めるべき3つの理由:後継者不足・事業の継続性・企業価値向上

会社が存続していくためには、事業承継が欠かせません。そして、現代の日本の中小企業においては、計画的に事業承継を行う必要が生じています。その主たる原因は以下の3点です。

①後継者不在

従来、日本の中小企業では、親である経営者からその子供に事業承継することが一般的でした。しかし、少子化により、後継者となるべき子供がいないケースや、価値観の多様化により、必ずしも親の仕事を継がない考え方が台頭し、後継者にならない子供も増えたのです。

そのような場合、経営者は自分の子供以外の選択肢から後継者を見い出さなくてはなりません。したがって、日常の会社経営業務と並行し、事業承継を計画的に実施する必要が生じるのです。

②人材難

配偶者、兄弟姉妹、甥や姪、子供の配偶者など、子供以外の親族を後継者として事業承継を行っているケースもあります。しかし、年齢的に同世代である配偶者や兄弟姉妹では真の後継者とはいえず、甥姪や子供の配偶者に適任者がいるのはまれだといえるでしょう。

つまり、親族なら誰でもいいわけではなく、後継者として会社の経営能力が備わっている必要があるのです。また、親族に事業承継の適任者がいない場合、次善の策として社内の役員や従業員を後継者とするケースもよくあります。

しかし、そうした社内承継の場合でも、従業員としての資質と経営者としての適性は異なるものです。そのため、社内で後継者候補がいたとしても、長い時間をかけて後継者教育を行うなど、やはり計画的な事業承継が必要となります。

③自社株承継に関する問題

中小企業の事業承継では、後継者は経営権を引き継ぐために、現経営者が所有している会社の株式を譲受する必要があります。このとき、親族内承継でも社内承継でも、それぞれ異なった金銭面の問題が生じるのです。

まず、親族内承継では、親子間で事業承継が行われたとして、自社株は相続または贈与での引き渡しとなるでしょう。この場合、後継者側では、相続税か贈与税が課されます。自社株の評価額にもよりますが、一定以上の評価額であれば、税金の負担は多大なものでしょう。

一方、社内承継では、後継者は株式を買い取ることになります。この場合、多額の買い取り資金が必要です。仮に後継者候補として経営能力の資質を備えていたとしても、株式の買い取り資金が用意できなければ後継者の道を断念せざるを得ません。

これらのように、中小企業の事業承継では、後継者側で多額の現金出費が伴います。現経営者としては、その点も考慮しておかなければなりません。つまり、計画性を持った事業承継は、後継者も含めて必須なのです。

事業承継の流れや進め方・手順

中小企業庁が、中小企業の円滑な事業承継実現のために策定した資料が「事業承継ガイドライン」です。事業承継ガイドラインには、事業承継を実施する手順も示されています。ここでは、その内容をベースに実施手順をみていきましょう。

①経営課題の可視化

まず、事業承継の手続きをスムーズに進行させるために、経営課題など会社の現状を可視化します。この際、可視化すべき点は以下の5つです。

- 経営者自身の状況

- 株式の保有割合

- 後継者候補の有無

- 相続財産の特定(親族内承継の場合)

- 後継者以外の親族への対応(親族内承継の場合)

まずは、経営者個人の負債・個人保証・保有資産の種類や価格・株式の保有割合など、自身の状況を明らかにします。親族内承継の場合は、相続が発生することを考えたうえで相続財産を特定し、相続税の試算なども行っておくとよいでしょう。

次に経営者の周り(親族など)に後継者候補がいるかを考え、候補者がいる場合は事業を引き継ぐ意思があるかを確認しておきましょう。後継者候補が経営者の周囲にみつからない場合は、M&Aによる事業承継の検討も必要です。

また、親族内事業承継では相続や贈与を活用することができ、株式については事業承継後に安定した経営ができるよう自社株式を過半数、所有していなければなりません。理想をいえば全株式所有が望ましいですが、株主総会で特別決議を可決できる3分の2以上の株式は保有しておきたいところです。

その際に注意すべきなのは後継者以外の親族への財産分与であり、財産遺留分を考慮したうえで対策を考え十分理解を得ておかないとと、親族内でトラブルになったり、株式が分散して経営に資料がでたりする可能性もあります。

②会社の磨き上げ

続いて行うべきは、自社の価値を高めることです。特にM&Aで事業承継する場合は、会社の磨き上げによって、M&Aの相手が見つかりやすくなるだけでなく、希望どおりの条件で会社売却できる可能性が高まります。会社の価値を高める(磨き上げる)手段は、主に以下の3点です。

- 会社の強みをさらに伸ばしつつ、弱みを改善する

- 会社の現状を利害関係者に公表して自社の信頼感を高める

- 社内の風通しを良くしつつ、マニュアルの整備を行う

また、トラブルを抱えている会社とM&Aを実施したい買い手は存在しないため、訴訟案件の解決や私的整理の実施なども重要です。したがって、事業承継の検討にかかわらず、早い段階から会社の磨き上げに取り掛かるとよいでしょう。

③事業承継計画の策定もしくはM&Aのマッチング

後継者候補を決めた後は、親族あるいは従業員へ事業を引き継ぐ場合は事業承継計画を策定し、具体的な承継を進めます。

第三者(他社)へ事業を引き継ぐ場合はM&Aを行うためのマッチングが必要となるため、M&A仲介会社などへ依頼するケースが一般的です。

親族内・社内承継の場合

経営者の子や親族、または自社の従業員へ事業を引き継ぐ場合、どちらのケースでもまず事業承継計画を策定することから始めます。

事業承継計画は中長期的な事業の方向性や目標、経営方針を定めつつ、後継者や親族も交えて検討し策定するようにしましょう。

現経営者と後継者がともに事業承継計画をたてることで、経営者の思いが伝わりやすくなり後継者にも責任感が強まるなど意識面も違ってきます。

また、事業承継計画は「何を・いつ・誰に・どのように」引き継ぐのかを明確にすることがポイントです。具体的には、以下の内容をまとめておくと事業承継をスムーズに進めることができ、資金調達が必要となった場合も事業承継計画を策定しておけば取引先や金融機関から協力を得やすくなります。

- 具体的な目標設定

- 自社の現状分析

- 事業承継の時期を盛り込んだ具体的な方向性の検討

- 円滑な事業承継に向けた課題の整理

- 今後の環境変化の予測と、その対応策の検討

M&Aによる第三者承継の場合

他社へ自社を引き継ぐ場合は、まず交渉を行う相手先を探さなければならないため、M&A仲介会社などの専門家へ業務を依頼します。

自社のみで探すこともできますが、専門家へ依頼することでより希望条件に合った相手を探すことができ、M&A後に想定されるシナジーなどのアドバイスも受けられるため、活用したほうが効率がよいでしょう。

また、M&A仲介会社へ相談する前に、相手先企業への希望条件などをまとめておくとスムーズに進めることができます。

④事業承継・M&Aの実行

親族内・従業員が後継者である場合は事業承継計画書に沿って、経営権(株式)や資産を移転させます。また、それ以外に後継者へ経営者としての教育も行わなければなりません。

一般的に後継者育成・教育には10年程度かかるといわれるため、満足度の高い事業承継を実現するには、事業承継を検討し始めたら早い段階から準備を進めておくことがポイントです。

一方でM&Aによって他社へ自社を引き継ぐ場合、教育・育成などの期間が不要となるため比較的短期間で事業承継が実現することもあります。

ですが、希望条件に合った交渉相手先がすぐにみつかるとは限らず、M&Aは実施タイミングも重要です。タイミングを逃さず行えるよう、できるだけ早期から準備を進めておきましょう。

⑤ポスト事業承継

自社の事業を引き継いだ後は、企業・事業の成長を目指す取り組みやスムーズな事業運営ができる体制構築などが必要です。

親族内承継あるいは社内承継の場合は、これまでに培った技術やノウハウなどの強みや既存事業を活かしつつ、後継者が新たな経営者での視点から事業の見直しを行います。たとえば、新しい製品・サービスの開発や販売、新規事業への参入などは有効な施策のひとつです。

対して、M&Aによって自社を引き継いだ場合は、クロージング後にPMIと呼ばれる経営統合作業を進めます。 経営面・業務面・意識面のすべてが対象範囲となり、M&Aの効果(シナジー発揮など)を最大化することが目的です。

PMIは時間をかけて丁寧に行わなければM&A効果が十分に得られないこともあるため、売り手・買い手双方が協力して行います。

M&Aのご相談はM&A総合研究所までお気軽にお問い合わせください

第三者に対して事業承継を行う場合は、M&Aを用います。中小企業が自力でM&Aを実行するのは困難であるため、専門的な知識を持ったM&A仲介会社などの専門家からサポートを受けるのが得策です。

しかしながら、昨今、M&A仲介会社が増加しており、どの専門家に依頼すべきか迷うかもしれません。そのような際には、ぜひM&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所には経験豊富なアドバイザーが在籍しており、M&A・事業承継を専任でフルサポートします。

また、通常は10カ月~1年以上かかるとされるM&Aを、最短3カ月でのスピード成約実績を有する機動力もM&A総合研究所の強みです。料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」となっています(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。

随時、無料相談をお受けしておりますので、M&A・事業承継をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

事業承継のタイミングと税金

M&Aによる事業承継では、所得税・法人税・消費税などが課される一方で、親族内承継では贈与税や相続税などが課されます。

どのタイミングで後継者に事業承継するかによっても、税金の種類や税額は異なるため注意が必要です。本章では、事業承継で税金が発生する4種の場面ごとに、その概要を説明します。

①生前贈与

生前贈与とは、現在の経営者が生きている間に会社の株式を後継者に贈与することです。所持している全株式を後継者に贈与すると、経営権も後継者に移転します。現経営者が存命のうちに事業承継した場合は、株式を引き継ぐ後継者に対して贈与税が課されるのです。

その際、贈与税額の算出方法は2種類、存在します。実際に生前贈与する場合は、いずれかの方法を選択しなければならないため、以下で贈与税の計算方法を把握しておきましょう。

暦年課税制度

暦年課税制度とは、1年間に受け取った贈与金額の合計に対して税金が課税される制度であり、受け取る金額によって税率が変動します。ただし、受け取る財産の金額が年間110万円以下であれば非課税です。この金額を超えると、一定金額ごとに税率が上がります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、生前贈与される資産額が2,500万円までなら非課税となる制度であり、2,500万円を超えた場合は20%の贈与税が発生します。ただし、この制度には注意が必要です。相続時精算課税制度を用いると、現在の経営者が亡くなったタイミングで、相続した財産に相続税が課されます。

つまり、この制度を用いて生前贈与した場合は、相続税の負担が増してしまうのです。各ケースによって用いる計算方法は異なるため、自社の状況を把握したうえで生前贈与による事業承継を実施しましょう。

②相続

経営者が亡くなり、後継者が相続によって株式を引き継ぐ事業承継では、株式を含めた引き継いだ財産全てに対して相続税が課されます。特に株式の価値は高額なケースが大半であるため、事業承継時の相続税は高額になりやすいです。

たとえば、非課税枠を超えて1億円以上の財産を相続すると40%以上の相続税が課税されるため、税金の支払いに多額の費用がかかります。相続税の存在により、事業承継を実施できずに悩んでいる中小企業経営者も多くいるのです。

しかし、後述する事業承継税制を活用すると、事業承継で課される相続税を抑えられます。条件を満たせば、相続税の支払いについて猶予や免除を受けることが可能です。また、事業承継税制以外にも相続税を低く抑える方法があり、その代表例を以下にまとめました。

財産を減らす

相続税対策において最も広く知られている方法です。具体的な方法としては、不動産の購入・墓石や仏壇の購入・生命保険への加入などが挙げられます。相続分の財産を減少させるのみであるため、デメリットの少ない方法です。

債務や葬式などの支出の増額

債務や葬式に対する支出を増やすことでも、支払う相続税を減額可能です。ただし、常識的な範囲を超えた支出に関しては、認められない可能性が高いため注意しましょう。

③株式譲渡

M&Aによる事業承継を株式譲渡で行った場合も、課税を受けます。この場合、売り手と買い手では立場が異なり課税の内容も変わるので、それぞれ個別に確認しましょう。

売り手側の税金

中小企業の事業承継を株式譲渡で行う場合、その売り手は株主=経営者個人でしょう。したがって、経営者個人が課税されます。株式の譲渡所得に対しては分離課税となっており、税率も固定です。

- 株式譲渡所得税率20.315%=所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%

- 株式譲渡所得額=株式売却価格-(株式取得費用+株式譲渡に要した費用)

買い手側の税金

基本的に、株式譲渡の買い手側に課される税金はありません。しかしながら、正常な企業価値評価額よりも低い金額での取引だった場合、その差額について個人なら贈与税、法人なら法人税が課される可能性はあります。

④事業譲渡

事業譲渡では会社組織は手元に残るため、基本的に会社としての事業承継はできません。しかし、経営者の税金対策などで会社を残し、事業承継は事業譲渡で行うのはあり得ることです。そこで、事業譲渡の際に発生する税金についても確認しておきましょう。

売り手側の税金

事業譲渡の売り手は会社です。したがって、売り手に課される税金は法人税になります。2022(令和4)年6月現在、法人税の実効税率は約31%です。法人税の場合、会社の全損益と通算されて課税計算されますから、仮に譲渡益よりも多額の赤字があった場合は、課税されません。

なお、個人事業主が事業承継する場合、株式譲渡は実施できませんので、事業譲渡を行うことになります。その場合、個人事業主に対しての課税となるので、税の名目は個人への所得税です。

買い手側の税金

事業譲渡で売買されるのは単に事業だけではなく、それに関連する資産や権利義務も取引されます。資産の中には、消費税の課税対象資産も多くありますから、それが譲受内容に含まれていれば、買い手側に発生するのが消費税です。

なお、買い手の負担となる消費税は、事業譲渡の対価支払い時に合算して、売り手に渡します。つまり、買い手が負担する消費税を、税務署に納付するのは売り手ということです。また、譲受対象に不動産がある場合、不動産取得税がかかり、その登記の書換の際に登録免許税が発生します。

事業承継の失敗要因と注意点

本章では、事業承継における失敗要因と注意点を取り上げます。事業承継には以下に挙げる注意点があり、これらを意識するかどうかで、事業承継の成否が大きく変動するといっても過言ではありません。

①他の相続人への配慮

親族内承継を行う場合は、後継者以外の相続人に配慮しましょう。後継者に全株式を相続させると、他の相続人の取得財産が相対的に少なくなることが多々あり、これがトラブルに発展するリスクとなるのです。

もともと、法律においては「遺留分」として最低限、相続できる財産が保障されています。遺留分によって株式が分散する事態を防ぐためにも、遺言や民法の特例などを用いて対策を講じましょう。

②事業承継の税金

親族内承継では、相続税や贈与税などの税金が課されます。株式の引継ぎタイミングや承継方法により課される税額は変動するので、後継者の税負担を考慮したうえで事業承継を進めることが重要です。

③取引先や金融機関への説明

事業承継を実行すると経営者が代わるため、取引先や金融機関などに事前に伝えておかないと信頼を損ねるおそれがあります。後継者を決めたら取引先や金融機関に紹介して、事業承継を円滑に進めましょう。

④後継者選びと教育

親族に後継者候補がいるとしても、手放しでは安心できません。後継者には経営者としての資質が必要です。それを踏まえたうえで後継者選びをしないと、事業承継後、経営が破綻してしまうかもしれません。

また、同じ理由で、親族に後継者がいないからといって、社内で性急に後継者選びをするのも考えものです。まず、経営者としての適性の見極めをしましょう。そして、適任の後継者候補がいるとしても、気を抜けないのが後継者教育です。

現在の会社を維持・発展させていくためには、現経営者の考え方・指針・経営哲学や、経営に関するさまざまな知識の習得など、後継者には身につけさせるべき課題が多くあります。それらを時間をかけ学ばせることを怠ると、事業承継は成功しません。

⑤社内への周知

親族内承継や社内承継の場合は、後継者を定め後継者本人の意思も固まっている状態なら、早めに社内外に周知し、来たるべき事業承継に理解や協力を得られる環境となることを目指しましょう。

一方、M&Aによる事業承継の場合は、周知のタイミングをよく計りましょう。まず、事業承継相手との交渉段階では周囲に情報を漏らさないようにすべきです。社内に動揺が起こる事態は、極力避けねばなりません。

また、情報漏れは相手との交渉に水を差す可能性もあります。したがって、M&Aによる事業承継では、相手との合意が成立してから、十分に準備をして社内に公表すべきです。

⑥事前の準備

親族内承継・社内承継・M&Aによる事業承継のいずれの場合でも共通する欠かせない準備は、会社の磨き上げです。会社の磨き上げを怠ると、親族内承継・社内承継では、事業承継後、経営が行き詰まるような事態に陥ってしまうかもしれません。

M&Aによる事業承継の場合は、磨き上げ不足の会社では、承継しよう・買収しようという相手が現れず、事業承継事態が実現しない可能性があります。後継者教育に要する時間やM&Aの相手探し・交渉などに要する期間を考えると、以後のことをいろいろと想定した十分な事前準備が欠かせません。

中小企業が事業承継を成功させるための課題

中小企業が事業承継を行う場合、後継者不足をはじめ、さまざまな課題を解決しなければなりません。中小企業における事業承継の主な課題は、以下のようなものです。

①後継者の確保

中小企業の事業承継における最大の課題は、後継者の確保にあります。この課題はいかなる業界でも社会問題となっており、後継者不足を理由に黒字廃業する中小企業が増加中です。そのため、事業承継を成功させるには、後継者の確保が最優先課題だといえます。

後継者を確保するには、まず自社内の状況を把握したうえで、後継者候補の有無を整理しなければなりません。そして、後継者候補がいる場合は、事業承継を打診して早期に確定することが必要です。一方、後継者候補がいない場合には、M&Aによる事業承継を検討しましょう。

②事業承継の早期準備

事業承継を実行するには長期間にわたる準備が必要となるため、事業承継の早期準備も留意すべき課題です。株式の引き継ぎ・後継者教育・企業価値の磨き上げなど、事業承継の手続きには時間がかかります。

したがって、経営者が高齢になり体調を崩してから準備を始めると、事業承継が間に合わないおそれがあるのです。早めの準備は、事業承継を成功させるうえで欠かせません。

③会社内の新陳代謝

人手不足や社内の生産性向上など、中小企業が抱える経営課題は山積しています。事業承継する後継者には課題の解決だけでなく、外部で培った経験・知識を生かしながら会社内の新陳代謝を図ることも求められるのです。

そのため、単純に会社を引き継ぐのではなく、自身で新たに会社を創業する意気込みで、事業承継後の経営に取り組むことが重要だといえます。

④支援制度の活用

事業承継の成功確率を高めたい場合は、中小企業を支援する制度に注目しましょう。事業承継の支援制度としては、事業承継税制や事業承継・引継ぎ補助金などが挙げられます。このうち事業承継税制は、相続税・贈与税の納税猶予を受けられる制度です。

要件を満たせば、課税が免除される可能性もあります。つまり、相続税・贈与税の負担がなくなる場合があるため、事業承継を検討する中小企業であれば、制度の概要を把握しておきましょう。なお、事業承継で活用できる各種制度・補助金の詳細は後述いたします。

⑤相続トラブルの発生防止

親族内承継では、相続トラブルをいかに起こさせないかが課題です。特に現経営者が急死してしまったケースでは、事業承継の準備を何もしていないと、誰が後継者となるのか、複数の相続人がいる場合、会社の株式はどのように分けるのかなど、争いになります。

したがって、親族内承継を想定しているのであれば、早い段階から後継者を定めて周知し、遺産をどのように分割するかなど決めておくに越したことはありません。

事業承継の相談先

事業承継を実行するには、多方面にわたる専門知識も必要です。事業承継を実施する経営者の方は、ここで紹介する専門家に依頼し、サポートを受けることをおすすめします。

①税理士

事業承継では税金が発生するため、税理士の存在は欠かせません。税理士は、事業承継における税務処理のみならず、株価算定・デューデリジェンス・事業承継の計画策定など幅広く業務を遂行できます。

②弁護士

弁護士も、事業承継には欠かせない存在です。事業承継では親族間でトラブルが発生するケースもありますが、当事者同士で解決できないトラブルでも、弁護士が介入するとスムーズに解決を図れます。M&Aによる事業承継においても、契約書作成・法務デューデリジェンスなどで弁護士は頼れる存在です。

③司法書士

法務手続きの専門家である司法書士は、事業承継において不動産登記などを担う存在です。登記手続きは司法書士の独占業務であり、契約書作成および成年後見人制度を用いた事業承継なども手厚くサポートできます。

④事業承継士

事業承継士とは、一般社団法人「事業承継協会」が認定する資格です。ここまで紹介した3つの資格とは異なり民間資格ですが、事業承継に関する幅広い知識を持つ専門家とされています。

⑤M&A仲介会社

M&Aによる事業承継を目指すのであれば、一番の専門家はM&A仲介会社です。M&A仲介会社であれば、スムーズに安心してM&Aによる事業承継を進められるでしょう。しかし、おそらくは初めてのM&Aでしょうから、M&A仲介会社選びで悩むケースも多くあります。

そのような際には、M&A総合研究所にご相談ください。全国の中小企業のM&Aに数多く携わっているM&A総合研究所では、M&A・事業承継について豊富な実績を持つアドバイザーが、案件ごとに専任となりM&Aによる事業承継を徹底サポートいたします。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談をお受けしておりますので、M&Aによる事業承継をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

M&Aによる事業承継のメリット・デメリット

M&Aによる事業承継のメリット

スムーズな事業承継を実現

後継者問題を抱える企業にとって、M&Aは事業をスムーズに承継できる有効な手段です。

企業価値の向上

M&Aによってシナジー効果が生まれ、企業価値の向上に繋がる可能性があります。

従業員の雇用維持

M&Aにより、事業の継続と従業員の雇用が維持される可能性が高まります。

M&Aによる事業承継のデメリット

交渉の複雑さ

M&Aは複雑な交渉が必要となる場合があり、専門家のサポートが不可欠です。

文化の違い

買収企業と被買収企業の文化の違いが、統合後の課題となる可能性があります。

コストの発生

M&Aには、仲介手数料やデューデリジェンス費用など、様々なコストが発生します。

事業承継のまとめ

事業承継を実施する際は、進め方・税務など考慮すべき要素が非常に多数です。そのため、経営者が亡くなったタイミングで事業承継の検討を開始していると、失敗してしまうおそれがあります。

したがって、事業承継の対策は早い段階から実施する必要があるため、専門家によるサポートや事業承継ガイドラインを活用しながら手続きを着実に進めましょう。本記事の要点は、以下のとおりです。

・事業承継とは

→現在の経営者が会社・事業を後継者に引き継ぐ行為

・事業承継で引き継ぐ要素

→人(経営者)、資産、知的財産

・事業承継に関する現状

→後継者不足の問題と親族内承継の減少、M&Aを利用した事業承継が増加

・事業承継の方法

→親族内承継、社内承継、M&A、株式上場

・事業承継の流れや進め方・手順

→経営課題の可視化、後継者候補の選定、会社の磨き上げ、事業承継計画の策定またはM&Aの実行

・事業承継の失敗要因と注意点

→他の相続人への配慮、事業承継の税金、取引先や金融機関への説明、後継者選びと教育、社内への周知、事前の準備

・中小企業が事業承継を成功させるための課題

→後継者の確保、事業承継の早期準備、会社内の新陳代謝、支援制度の活用、相続トラブルの発生防止

・事業承継の各種制度・補助金

→事業承継税制、事業承継・引継ぎ補助金、後継者人材バンク

M&A・事業承継のご相談なら24時間対応のM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談は成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

- 譲渡企業様完全成功報酬!

- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期実績)

- 上場の信頼感と豊富な実績

- 譲受企業専門部署による強いマッチング力

M&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。

また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。

相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

あなたにおすすめの記事

M&Aとは?目的・メリットから手法、最新動向までわかりやすく解説

M&Aは、事業承継や事業拡大の有効な手段として注目されています。しかし、成功には目的や手法の正しい理解が不可欠です。本記事では、M&Aの基礎知識から目的、メリット・デメリット、最...

買収とは?用語の意味やメリット・デメリット、M&A手法、買収防衛策も解説

買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。また、買収に用いられるM&Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...

現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説

M&Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。今の記事では、現在価値とはどのようなものか、計算方法や割引率、キャッシ...

株価算定方法とは?非上場企業の活用場面、必要費用、手続きの流れを解説

株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。この記事では、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチといった株価算定方法の種類、株価算定のプロセス、株...

赤字になったら会社はつぶれる?赤字経営のメリット・デメリット、赤字決算について解説

法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。しかし、会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...

関連する記事

障害者福祉施設の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

障害者福祉施設が事業承継に失敗して倒産が相次ぎ、利用者が困っている状況が生まれています。障害者福祉施設の事業承継にはどのような注意点があるのでしょうか。この記事では、障害者福祉施設の事業承継の流...

酒蔵の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

酒蔵業界では人手不足や後継者問題を解決できずに事業承継を諦める事例がみられますが、事業承継を成功させるためにはどうしたらいいのでしょうか。この記事では、酒蔵業界での事業承継の流れや成功のための注...

ガス会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

LPガス業界では、少子高齢化による利用者減少や、都市ガスの普及によりLPガスの需要の減少が続いており、事業承継が難しいと感じている経営者も増えているのが現状です。この記事では、LPガス業界での事...

葬儀会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

高齢化による多死社会へ突入した中、葬儀の形も多様化しており、経営者自身の高齢化による後継者問題などを抱える葬儀会社で事業承継問題が深刻化している会社が増えています。この記事では、葬儀会社の事業承...

食品会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

食品業界では、原材料費や光熱費の高騰で厳しい経営状況に陥る会社が多く、さらに後継者問題や人手不足問題が追い打ちをかけていて、事業承継を真剣に検討するべき時期に入っているところが増えています。この...

デイサービスの事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

デイサービスの経営者の高齢化などにより、事業承継が必要になったときにはどのような流れで進めればいいのでしょうか。この記事では、デイサービスでの事業承継の方法や流れ、事業承継を成功させるために注意...

システム開発会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

システム開発業界では、優秀なIT人材の確保に苦労する会社が増加しており、事業承継やM&Aを検討する経営者が増加しています。この記事では、システム開発会社を事業承継するときの事業承継方法や...

ビルメンテナンス会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

ビルメンテナンス業界では、後継者不足などで会社の将来に不安を感じる経営者が増加しています。しかし、身内に後継者がいなくても事業承継をすることは可能です。この記事では、ビルメンテナンス会社の事業承...

リフォーム会社の事業承継とは?承継方法や流れ・成功のポイントを徹底解説!

近年、住宅をリフォームして長くすみ続ける人が増加している影響で、リフォーム業界の需要が増加していますが、少子化の影響での職人不足や後継者問題で事業承継が難しいと考えている経営者が増加しています。...

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。